事業承継とは?基本の考え方や流れを徹底解説

“後継者確保の問題”や“株主の問題”、“税金の問題”といったように事業承継の問題点として合っているのですが、人によって考える内容が多岐にわたっており、共通言語化することが難しいのが特徴です。

そこで本記事では事業承継の概論から触れていき、そもそも事業承継とは何を指す言葉か、具体的にどういった部分を検討すべきかどのような選択肢があるのかといった基本の部分を中心にご紹介していきます。

1.事業承継とは

この章では事業承継とはそもそも何を指すのか、基礎を解説していきます。

1.1 事業承継とは経営資源の引継ぎである

事業承継とは、“事業”そのものを“承継”する取組。

安定した経営を行っていく上で現経営者が培ってきた経営資源の承継が必要。

2016年に中小企業庁が出している「事業承継ガイドライン」を抜粋すると上記のように解説されており、その経営資源は

①人(経営)

②資産

③知的資産

を指す、となっております。

つまり事業承継とは単に経営者(=社長)が引継いで終わりではなく、引継ぎの前後の準備や事後フォローを含めた一連の経営資源の引継ぎのことと言えます。

特に中小企業においては①~③が経営者に集中し属人化していることも多く、“誰に”、“いつ”、“どのように”引き継ぐか、事前に全体の時間軸を考慮しながらスケジュールを立案していくことが非常に重要になってきます。

1.2 事業承継について理解を深めるべき理由

事業を継続させるためには絶えずどのように経営資源の引継ぎをしていくか検討することが重要です。そのため事業承継はすべての会社が考えなければならない課題と言えます。

パナソニックの創業者、松下幸之助は「企業(=会社)は社会の公器」と表現しました。会社は社長や役員、株主など特定の人の物ではなく、社会全体の物だという考え方になります。

会社を創業した以上、従業員の雇用や取引先への関与といった社会全体を支える歯車の一部となるため、安易な気持ちで退くことが難しいです。

1.3 事業承継は半分以上が進められていない

下記の帝国データバンクのデータによると、2023年の後継者不在率は53.9%で後継者がいないことによる倒産は年間509件発生しました。

上記のデータには個人事業主が含まれていないため、その方々を含めるとさらに数値は上がることが想定されます。

前述は1.1でも触れた経営資源の引継ぎの中に含まれる①人の中に後継者という問題を例にとって取り上げてみました。

経営者はどのように時代の変化に合わせて商品・サービス・ビジネスモデル等事業を軌道に乗せていくかに注力するあまり、どのように自身が一線から退いていくかかまで考えきれていないことが傾向として見えてきます。

詳細は別記事で記載しておりますので、そちらもご参照ください。

2.事業承継で考えるべき3つの承継

1.1で事業承継では経営資源の引継ぎが必要とお伝えしました。

具体的にどのような資源の引継ぎを検討しなければならないか、どの部分が大変なのかを想像することは難しいと思います。

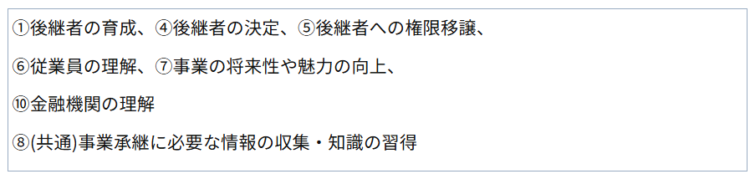

そこで下表の帝国データバンクの意識調査に基づき実際に引継ぎに際して苦労したことの上位10項目を

・事業の承継

・経営権の承継

・財産の承継

という3つの独自の視点で分け、それぞれどういった経営資源の引継ぎに該当するかご紹介していきます。

2.1 事業の承継

事業の引継ぎは本業や社長業の引継ぎを指します。

冒頭で紹介した苦労した内容のうちここに該当するのは以下になります。

特に後継者をどのように見つけ、育成して引き継いでいくかという課題の解決が難しいことが分かります。

会社の根幹を担う部分の承継となるため、事前の計画や準備が特に重要となります。そのため検討時間も長くなる傾向があり、実際にここが決まらないため事業承継を進められないことが多いです。

2.2 経営権の承継

経営権の引継ぎは主に株式と保証の部分を指します。

実際に以下のような部分に苦労された方が多いです。

➂自社株などの資産の取扱い、⑨承継前の経営者の個人補償や担保

⑧(共通)事業承継に必要な情報の収集・知識の習得

特に経営権の承継は当事者間の話し合いで完結する話ではなく、株主の理解や資金調達、外部機関の協力といった第三者を巻き込んで考えなければならない引継ぎです。

2.3 財産の承継(相続対策)

財産の承継は個人財産の配分や税負担の検討、いわゆる相続対策のことを指します。

財産の承継は継続的に成長させてきた会社ほど綿密に考えなければならない部分になります。実際に相談頂く内容としても2.1と2.2は解決しそうだが税金対策が何かできないかというご質問を頂くことが多いです。

2.4 3つの承継をバランスよく行うことが大事

2.1~2.3で3つの承継をお伝えしましたが、事業承継のそもそもの定義である「経営資源の引継ぎ」という観点で考えると、どれかに偏るのではなく満遍なく引き継ぐことが重要となってきます。

そのため事業承継を検討していく上ではベスト(=部分最適)を追い求め続けると一向に決まりません。ベター(=全体最適)を目指していくことが円滑に事業承継を進めるコツと言っても過言ではありません。

全体最適を考えるためにはなかなか一人で網羅的に考えることが難しいので、顧問税理士や外部のコンサルタントといった第三者を交えながら計画や行動を進めると良いでしょう。

3.事業承継の選択肢は大きく分けると4通り

2章では3つの承継をバランスよく行うことが大事とお伝えしましたが、実際に事業承継を進めていくと4通りの選択肢から検討することになります。

簡単な特徴は以下の表のようになります。

次の章以降でそれぞれの方法を解説していきます。

3.1 子供や親族に引き継ぐ

選択肢として日本で古くから採用されているのが子供や親族に引き継ぐ親族内承継となります。但し働き方の多様化や職業選択の自由度が増したこともあり、近年は減少傾向で2023年では3社に1社が選ぶ方法となっております。

親族内承継のメリットとしては、

・会社内外の親族の同意が得られやすい

・後継者教育に力を入れやすい

・株式を含めた資産や税金対策を打つことができる

ことがあげられ、他の選択肢と比較して2.2で述べた経営権の承継がしやすい特徴があります。

親族内承継は他の選択肢と比較して融通が利きやすい反面、後継者一人に個人資産含めて集中してしまいがちです。そのため経営者個人の財産分与バランスが取りにくいというデメリットも内包しています。

引継ぎのハードルが低い分、親族間への配慮が必要なため事前にしっかりとした計画を立てることが必要な選択肢と言えます。

3.2 従業員への承継、外部からの招聘

親族に後継者候補が見当たらないが、会社の事業や想いを引継ぎたい場合に取られる選択肢が内部昇格(=従業員への承継)や外部からの招聘になります。

外部からの招聘は全くの第三者ではなく、取引先や同業他社といった会社のことを良く知る関係者が継ぐ場合を指します。

特に従業員への承継は3.2の親族内承継が減少傾向の中、割合が年々増加しており帝国データバンクの調査によると2023年にはとうとう逆転して35.5%を占めました。

それぞれに特徴があるので分けて紹介します。

3.2.1 従業員への引継ぎ

親族外の従業員へ継ぐメリットとしては以下が考えられます。

①会社の内情を熟知している。

②取引先が安心する

③社内のモチベーションの向上

長年働いていたことによる社内外への信頼が厚いため、2.1の事業の承継がスムーズに進みやすい傾向にあります。

一方で2.2の経営権の承継が難しく、引き継ぐ従業員がリスクとどのように向き合っていくかによって引継ぎのスピードが変わってきます。引き継ぐ側引き継がれる側、両者の歩み寄りが非常に大事になってくると言えます。

3.3.2 外部からの招聘

外部から後継者を招聘すると

①人間関係のしがらみがないので大きな変革ができる

②(従来使用していなかった)外部リソースの活用

など大きく会社の中身を変えることができる特徴があります。

また後述するM&Aと比較して、会社の雰囲気を知っている方が呼ばれる事が多く、会社の一番大切な社風までは変わらないことが多いです。

但し方法が変わってくる弊害として、そこについてこられなく社員が生じる可能性や取引先からの印象も変化するため十分な社内外へのケアが必要となってきます。

3.3 関係が全くない第三者へ引き継ぐ

3.1や3.2では後継者が身の回りにいる場合の引継ぎ方法でした。

しかし全く見当たらない場合は会社の経営資源を全くの第三者に引き継ぐしか方法が無くなります。

その際の選択肢としてIPOとM&Aという方法が考えられるので紹介します。

3.3.1 IPO

IPOとは株式公開のことで、いわゆる上場することを指します。

自社の株式を市場に出し売買できるようにすることのメリットとしては、

・自社株式を売却することで資金を確保

・第三者株主と株式を共有することになるため所有と経営の分離ができる

・周囲からの信用度が上昇、知名度の増加が期待できる

などがあげられます。

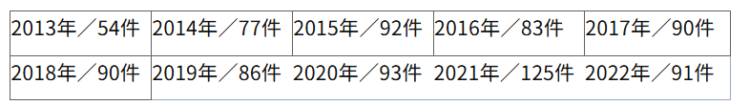

参考までに近年のIPO件数は以下の通りになります。

一般的に“いい会社”ほど自社株式の税金的な価値が上がり、引き継ぐための資金が確保できないためIPOすることで①のメリットを享受する会社が多い傾向にあります。

しかしどの会社も気軽にできるわけでもありません。各証券取引所が定める条件を満たす必要があり、それにかかる費用が膨大にかかります。

また株主が第三者にもわたるため2.2で触れた経営権が乗っ取られる可能性もあります。

ごく一部の限られた会社はIPOの選択肢をとることができますが、引継ぎという意味合いではハードルが高い選択肢です。

3.3.2 M&A

M&Aは事業承継の選択肢として20%以上を占めるようになった手法で、大きく2つに分けることができ、

A株式の売却(=株式譲渡)

B事業の売却(=事業譲渡)

となります。図で表すとそれぞれ以下のような方法で進めていきます。

メリットとしては、

①後継者候補を日本全国から探すことができる

②株式や事業を売却することでまとまった資金を獲得することができる

③従業員の雇用維持や取引先の関係維持が確保され周囲への影響を最小限に抑えられる

等があげられます。少し前だと会社や事業を売ることに対してネガティブなイメージを持たれることもありましたが、メリットが示すように必ずしもそうではなく、現在は国も引継ぎの一つの選択肢として斡旋する手法です。

私たちのお客様でも①の実例として、北海道の会社が沖縄の会社を購入したケースがあり、今までだと経営者のツテが無ければ廃業するしかなかったお客様が事業の継続を選択できるようになりました。

当然のことながら注意しなければならない点もあり、メリットで記載した②や③を例にとってみます。

②に関して、確かに大きな金額が入ってきますがその金額の算定方法は算出会社によってまちまちです。特に事業承継をしたい側(=売り手側)は買い叩かれることもあり、同じ試算表でも億単位で金額が異なることもあります。

③も会社が変われば、ルール(=規則、規定)も変わってきます。社長が良かれと思って進めたM&Aが従業員の方にとっては馴染まず、結果大量退職ということもあります。

特にM&Aは複数人の専門家からアドバイスを頂きながら検討することが重要です。

3.4 廃業

3.1~3.3で様々な引継ぎ方法を紹介してきましたが、どれも当てはまらない場合廃業を選ぶことになります。

廃業する場合解散と清算の手続きを行いますが、期間としては最低でも2か月、長いと1年以上かかることもあり簡単には進みません。

また会社の債権と債務を比較して、債権が多いときは廃業を進めることができますが債務が多いときはいわゆる“倒産”の状況となります。この場合は別途対応が必要になり、事前に計画を立てることがより重要です。

4.事業承継の流れ

事業承継の流れは2章で紹介した経営資源の引継ぎの内何を重視するか、3章で紹介したどの選択肢を選ぶかによって会社ごとに変わってきます。

中小企業庁の事業承継ガイドラインに基づくと、基本的には以下のようなステップで進めていくことが望ましいと記載があります。

確かにこの図のように進められればよいですが、ステップ2の経営課題の分析やステップ3~4に際して必要な中長期的なプランの作成を一人で完結させることは難易度が高いです。

そのため経営者仲間や顧問の税理士会計士、外部の協力機関にも相談しながら進めていくことが大事になってきます。

5. まとめ

“事業承継”を知るうえで最低限知っておくべき内容をご紹介してきましたが、実際に引き継ぐことを考えるとあらゆる内容を網羅的に考えて実行していくことが必要になってきます。

4章で外部も頼りながらと記載しましたが、実際対応できる機関が限られているのも現状です。

近くに相談先がなくお困りの際は、私たち㈱古田土経営では日本全国年間300社以上の相談に基づく知見がありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。