企業文化とは?社風・組織風土との違いや企業文化の作り方を解説!

よく、社風が良い会社、風通しのよい会社、会社の文化(=企業文化)に特徴がある会社などと耳にすることがあります。

社風や文化等何気なく使っている言葉ではありますが、違いはあるのでしょうか?

「文化」については文化庁でこのように表現されています。

『「文化」は,最も広くとらえると,人間が自然とのかかわりや風土の中で生まれ育ち身に付けていく立ち居振る舞いや,衣食住をはじめとした暮らし,生活様式,価値観など,人間と人間の生活にかかわることの総体を意味します。』

文化庁HP

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_2/shakaikochiku_toshin/

さらに一歩踏み込むとこのように表現されています。

「ある集団に共通する行動パターン、またはそれらの背後にある価値観」

岐阜大学HP

https://www1.gifu-u.ac.jp/~masaru/culture/

「集団」を「企業」に置き換えると「企業文化」ともいえるかもしれません。

一方で、企業文化は自然発生的に生まれるものなのでしょうか?

そして企業文化が形成されるとどのような効果があるのでしょうか。

今回は企業文化を改めて定義し、そのうえで社風、組織風土の違いを解説、さらに企業文化の作り方を古田土会計の事例を交えながら解説していきます。

1.企業文化とは

1.1 企業文化の定義

企業文化を定義すると以下の通りです。

組織全体の価値観や信念、行動基準、ルールなど、経営方針や理念に基づいた企業全体の基本的な考え方や行動様式

これには、トップダウンのビジョンやミッションが反映され、組織のアイデンティティや戦略、方向性を示すことが多いですが、具体的には以下のような特徴があります。

・企業全体の価値観やビジョンに関係する

・明確な方針や制度が含まれる

・戦略的な視点で組織をリード

例えば、例えばオープンなコミュニケーションを重視する文化や、革新を奨励する文化などがあります。

古田土会計で言うと、経営理念に「人間性を高める」という言葉が入っていますが、それに則って掃除、挨拶、朝礼といった3つの文化が形成されています。

1.2 企業文化を醸成するメリット

企業文化を醸成する最大のメリットは、特に中小企業においては「差別化」です。

古田土会計の経営計画書には「最高の商品は、働いている社員の姿」と記載がありますが、特に中小企業においては最高の差別化は「社員の差別化」です。

なぜなら、商品・サービスは真似されてしまう可能性も高いですが、社員の人間性や社風・企業文化といった目に見えない要素は模倣困難だからです。

企業文化形成のメリットをもう少し具体的にすると主に3点です。

① 社員のエンゲージメントやコミュニケーションの向上

② 結果として組織全体のパフォーマンスを高まる

③ 採用においても、会社の文化に合う人材の採用が行いやすくくなる

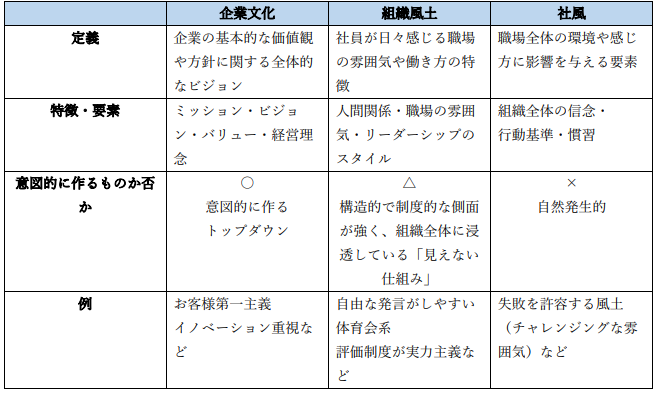

1.3 企業文化・社風・組織風土の違い

「企業文化」、「社風」、「組織風土」は似た概念でそれぞれ関連性がありますが、ニュアンスや範囲に違いがあります。

社風は、従業員の間で共有される日常的な働き方や職場の雰囲気を指します。社員間のコミュニケーションや業務スタイル、人間関係がどのように築かれているかに重点を置き、組織全体の「空気感」や「職場の雰囲気」を反映します。企業文化よりも具体的かつ体感的な側面が強いです。

特徴としては、職場の雰囲気や人間関係が焦点、非公式で、日常的な行動に現れる、従業員間のコミュニケーションのあり方を反映していることがあります。

組織風土は、組織内で共有される職場環境や組織全体の人々の感じ方、捉え方のことです。具体的には、組織の働き方や考え方、組織内での感情や反応に関連します。これは主に組織の人々がどのように組織を感じているかに基づき、物理的な環境や心理的な働きかけにも関係します。

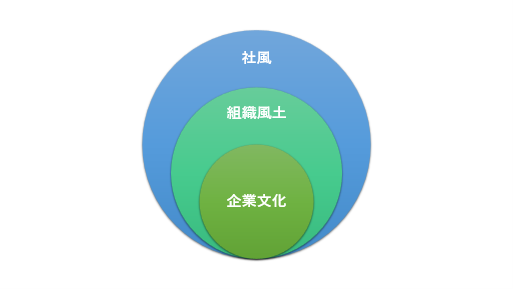

それぞれの関係性を図にするとこのようになります。

内側から「企業文化」、「組織風土」、「社風」と順に大きくなっています。企業文化を核にして社員の行動が習慣化していった結果、組織風土、社風と発展していくイメージです。

企業文化はMVVのように組織の核となる価値観や方針を示す核。

組織風土はその中で、環境や感情に関わる要素を含む。

社風は日常的な職場の雰囲気や従業員の行動様式を表しています。

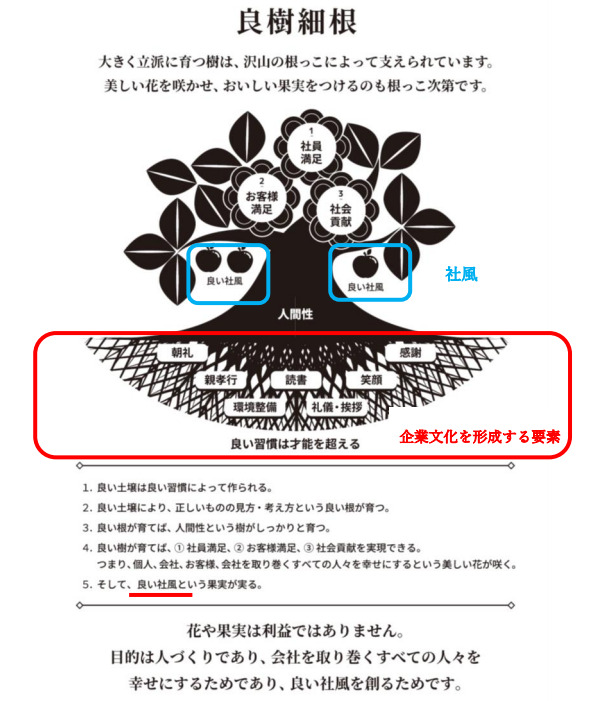

古田土会計の経営計画書で表現すると以下の図(良樹細根)のようになります。

MVVに紐づいた行動が根っこであり企業文化を醸成しています。そして、それが社風へとつながっていきます。

組織風土はリーダーシップのスタイルや評価制度に影響されるためこの図には直接表現されていませんが、企業文化と社風の連動性を理解していただければと思います。

2.企業文化の作り方

2 章では企業文化の作り方について解説していきますが、意図的に作る、という観点からすると「理念浸透」でもあります。

理念を浸透させていく過程、結果で企業文化が形成される、ということです。

2.1 経営理念(MVV)を作成する

企業文化が意図的に作るものである以上、まずは経営理念(MVV)の作成が一番となります。

会社がどこを目指すのか?何を目的にするのか?何を大切にするのか?等が明確になっていないということは、どのような会社にするのかが不明確だということになり企業文化の醸成にはつながりません。

逆に、「うちの会社にはMVVはない。だから皆自由に働いてください。」という会社があったとすると、これ自体が会社の価値観であり文化の基になっていきます。

詳しくは関連記事を確認ください。

ミッション(使命感)とは? あなたのミッションを発見する33の質問

経営理念とは?MVV・クレドなどの関連用語との違いを事例を交えて解説

2.2 経営理念(MVV)を落とし込むための行動を考える

経営理念(MVV)が設定できたらそれを行動に落とし込む仕組みを作ります。

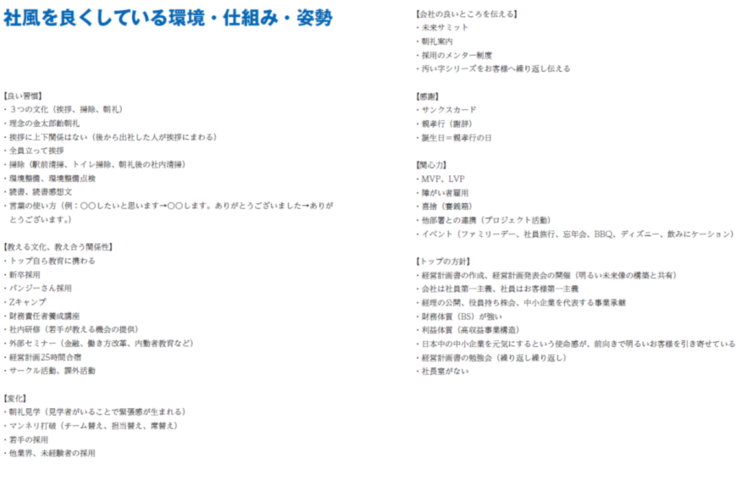

古田土会計で取り組んでいることでいうとこのようになります。

「社風を良くしている環境・仕組み・姿勢」となっていますが、「企業文化を形成する仕組み」と言い換えることもできます。

こちらも参考にしてみてください。

ミッション・ビジョン・バリューを浸透させる秘訣

2.3 経営理念や行動を明文化する(経営計画書の作成)

2.2のように行動や仕組みを考えたらそれを「経営計画書」という形で明文化します。

※2.2、2.3は順番が逆でも問題ありません。

この中には、行動・仕組みの目的や意図も書いておくとより効果的です。

2.4 実践する

そして「実践」です。いくら考えて明文化しても行動しなければ文化の醸成にはつながりません。

2.5 行動内容の評価・改善を図る

最後に、評価・改善です。

出来ているか否か、もっと良い方法はないか、新しく取り入れられるものはないか、やめるべきものはないかなどを常に考えて改善を図っていきます。

マンネリ防止のためにも必要となります。

3.まとめ

以上、今回は企業文化について解説してきました。

まずは企業文化と組織風土、社風の違いについて解説しましたが、特に組織風土と社風は微妙な違いでもあるので考えすぎないことをお勧めします。

一方で、企業文化と社風は対比しやすい概念となりますので抑えておいてください。

そして、企業文化の作り方についてはある意味原理原則に則って進めることでもあります(=理念経営)。取り組み初めてすぐに結果が出るものではありませんが、だからこそ一度作られると大きな差別化要因になり得ます。

コツコツと取り組んでみてください。