人を導くリーダーはやっている「ゴールデンサークル理論」とは?

1.人を導くゴールデンサークル理論とは?

1-1.理論の基本概念と背景

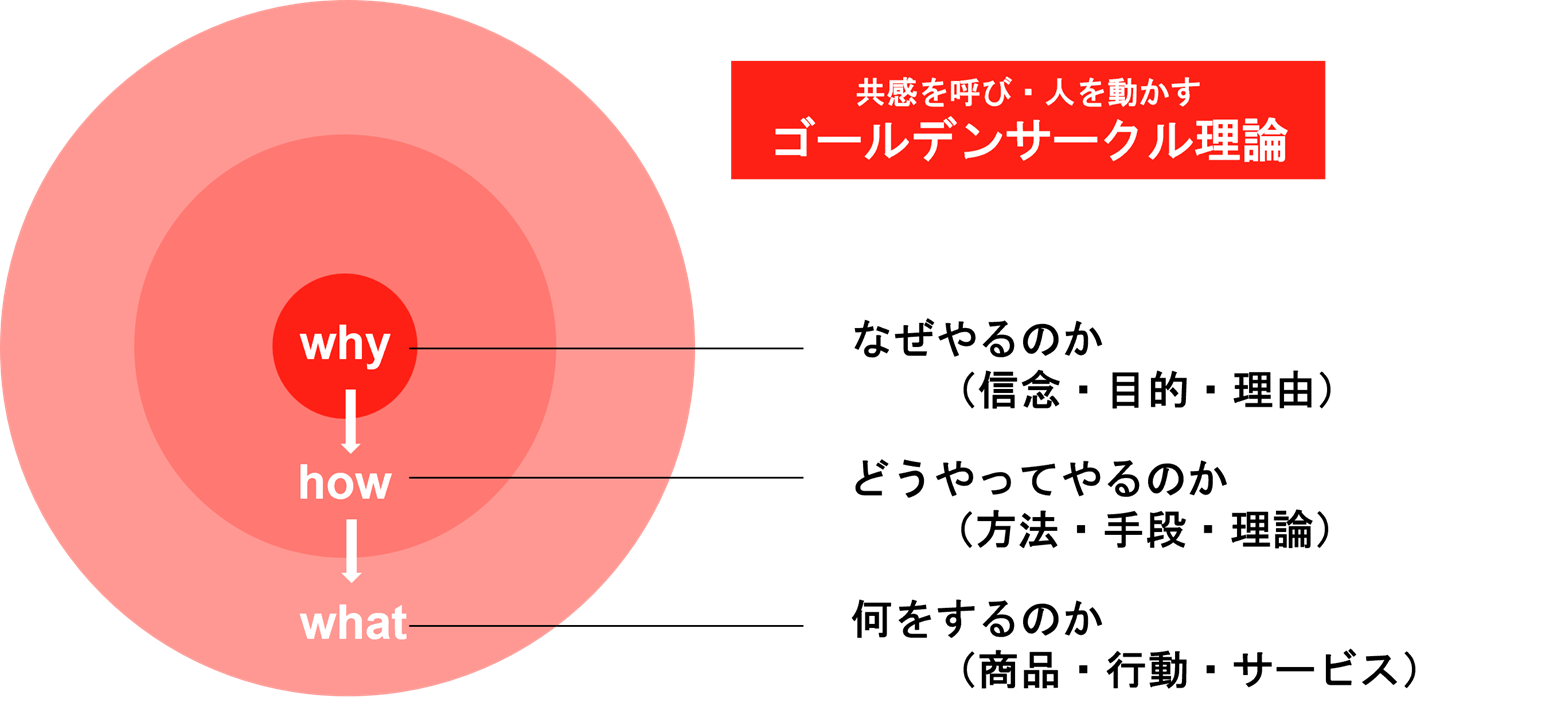

ゴールデンサークル理論とは、「WHY(なぜ)HOW(どうやって)WHAT(何が)」の順番で伝えることで、人が動きやすいという理論です。特に、説明の際に「WHY(なぜ)」から始めると、感情や信念の部分に共感した上で話を進めるので、その後の具体的な行動を促しやすくなります。

Whyが最も抽象的で、次にHow、最後のWhatがより具体的な内容を示します。

これは、2010年にTEDでサイモン・シネックが提唱した理論であり、今でも人気の理論・講義となっています。

1-1-1.「なぜ」(Why)

「Why」は伝えたい内容の「信念・理由・目的」を指します。

なぜその活動を続けるのか・なぜ行動をしてほしいのかを説明することによって、相手は受け取った内容に感情的に共鳴しやすくなります。

お客様や組織は製品やサービス・具体的な指示そのものに共感するのではなく、その製品やサービスを作っている理由や企業の存在理由に共感して行動をしています。このため、「Why」が強いとより忠誠心の強い行動を促すことができます。

企業組織で考えると「Why」は企業のミッション・ビジョン・バリュー(経営理念・使命感)です。

ミッションとは「使命・経営理念」であり、ビジョンとは「未来像・将来像」、バリューは「価値観・行動指針」と訳されることが多いです。

1-1-2.「どうやって」(How)

「How」は「Why」を実現するための具体的な戦略やアプローチを指します。

例えば、ある企業が「環境に優しくしたい」という「Why」を持っている場合、その「How」としては「リサイクル素材の使用」「エネルギー効率の良い製造方法」「透明なサプライチェーン」等が挙げられます。このHowにより、相手はその企業がどのように理念を実現しているかを理解します。

企業組織で考えると「強み」「差別化戦略」です。

自社の強みを分かりやすく伝えれば、論理的に商品を購入するメリットや行動するメリットを伝えることができます。また単なる自分と相手との関係だけでなく、ライバルとの関係性において、自社はどれくらい優位性があるのかを示すことによって、論理的に自社を信頼してもらえる理由となります。

1-1-3.「何を」(What)

「What」は提供される具体的な製品やサービス、行動を指します。

この「What」が一番明確であり、相手が直接触れる部分でもあります。

例えば「製品のデザイン」「具体的に動いてほしい行動」などが該当します。

「What」は、伝えたい内容を素早く理解してもらうには重要ですが、他と違いや優位性を示すには、「How」や「Why」がより重要です。単に製品が優れているだけではなく、その背景にある理念や実行方法が顧客を引きつけるのです。

企業組織で考えると、提供する製品やサービスの具体的な内容や行動を示します。ここで大切なのは、相手にこれをしてほしいという単なるお願いなのではなく、「Why」「How」にブレない内容であることが大切です。

1-2.ゴールデンサークル理論の中でもWhyが最も重要な理由

ゴールデンサークル理論にはWhy・How・Whatがありますが、Whyが最も重要です。なぜなら、Whyは目的や信念を明確にし、それに基づいた行動(How・What)を促すことができるからです。

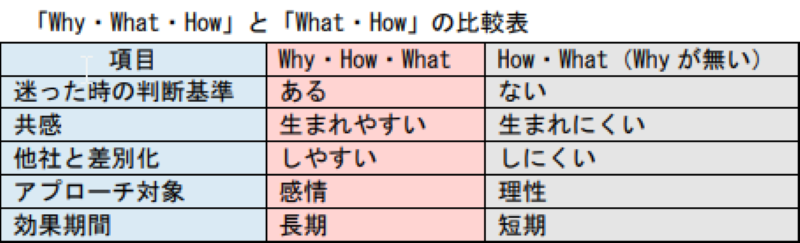

下記にWhyが抜け落ちている「How・What」とWhyがそろっている「Why・How・What」の比較表を示しました。

上記の比較表の様に、Whyがある場合は価値観や目的を示すため、行動する時の判断基準になりますが、How・Whatのみでは行動する時の判断基準がありません。Whyで示す価値観や目的が明確であれば他者もそのビジョンに共感しやすくなり、他者には真似できないため、差別化しやすく、長期間に渡って浸透させることができます。

表の右側のように、一般的な説明の場合、Whyが抜け落ちていると、相手に真意を伝えにくいです。

実際にwhyが抜け落ちているものとwhyが入っている伝え方をAppleのPCを事例として見てみましょう。

A

現状に挑戦し、他者とは違う考え方をする。それが私たちの信条です。(Why)

製品を美しくデザインし、操作法をシンプルにし、取り扱いを簡単にすることで、私たちは現状に挑戦しています。(How)

その結果、すばらしいコンピュータが誕生しました。一台、いかがですか?(What)

B

製品を美しくデザインし、操作法をシンプルにし、取り扱いを簡単にすることで、私たちは現状に挑戦しています。(How)

その結果、すばらしいコンピュータが誕生しました。一台、いかがですか?(What)

このように、Whyが抜け落ちてしまうと「商品を購入する」という行動をする時に説得力が欠けてしまいます。必ずWhyを入れて、Whyから伝えるようにしましょう。

1-3.なぜ人はゴールデンサークル理論で動くのか

ゴールデンサークル理論は、単なるコミュニケーションモデルの一つではありません。

この原理は人間の脳と生物学的に強く結びついており、人間を動かす様になっているのです。

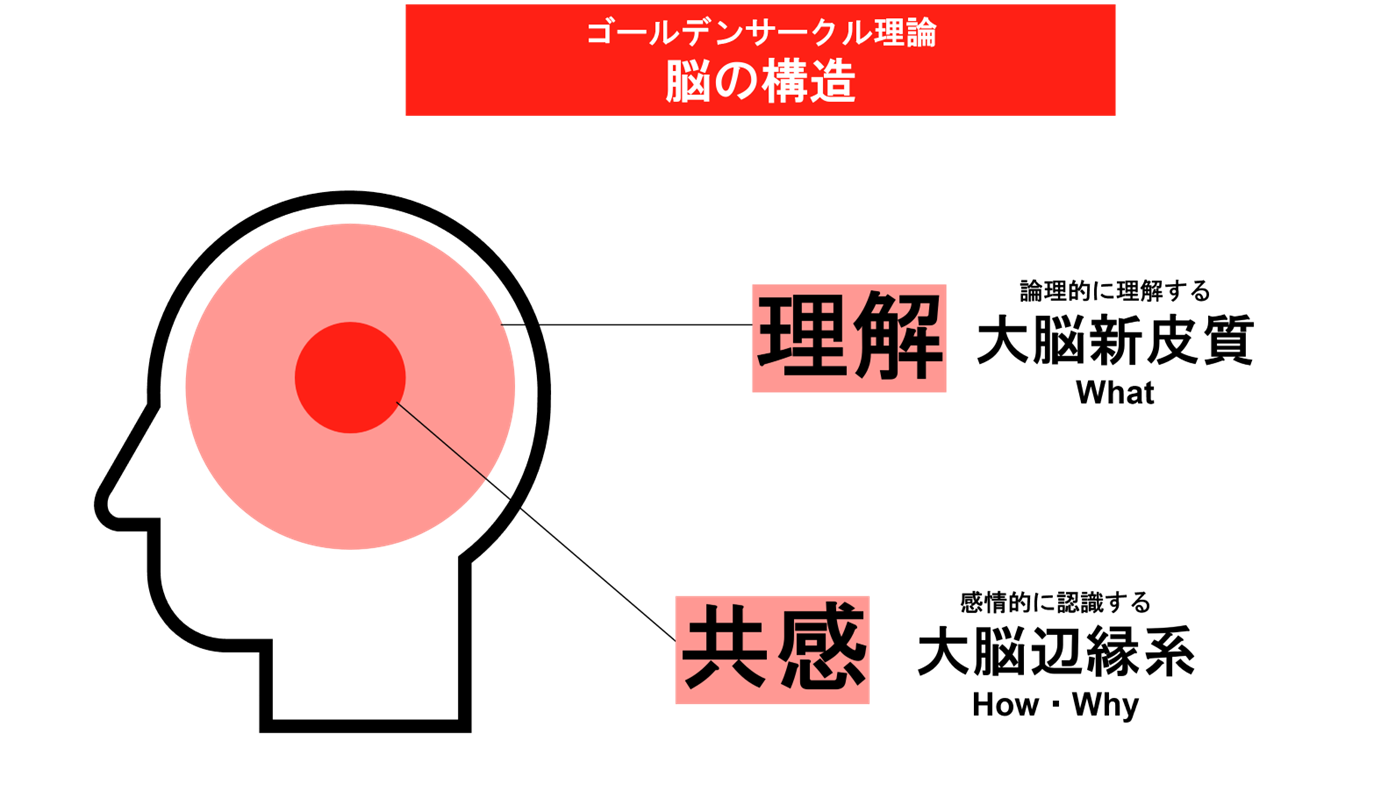

脳の断面図を見てみましょう。

人間の脳の外側には、合理的で分析的な思考や言語機能をつかさどる大脳新皮質と呼ばれる場所があります。ここはゴールデンサークル理論でいうWhatにあたります。

そして脳の内側には信頼や忠誠心を司る大脳辺縁系と呼ばれる場所があります。

ゴールデンサークル理論でいうWhy・Howにあたります。

一般的な伝え方のように円の外側から内側に向かう伝え方をすると、行動に移しやすいWhatを伝える事になります。

そうすると、事実や特徴などの複雑な情報を相手に理解してもらう事ができますが、行動を起こすように相手を駆り立てることはできません。

一方で、内側のWhyから伝えると、相手の意思決定を司る脳の部位に最初に訴えかけることができます。

その後、言語機能を司る大脳新皮質に情報を伝えれば、感情による決定が合理的なものになります。

このように、ゴールデンサークル理論は単なる原理ではなく、生物学的に人間を強く動かす力を持っているのです。

2.ゴールデンサークル理論の事例

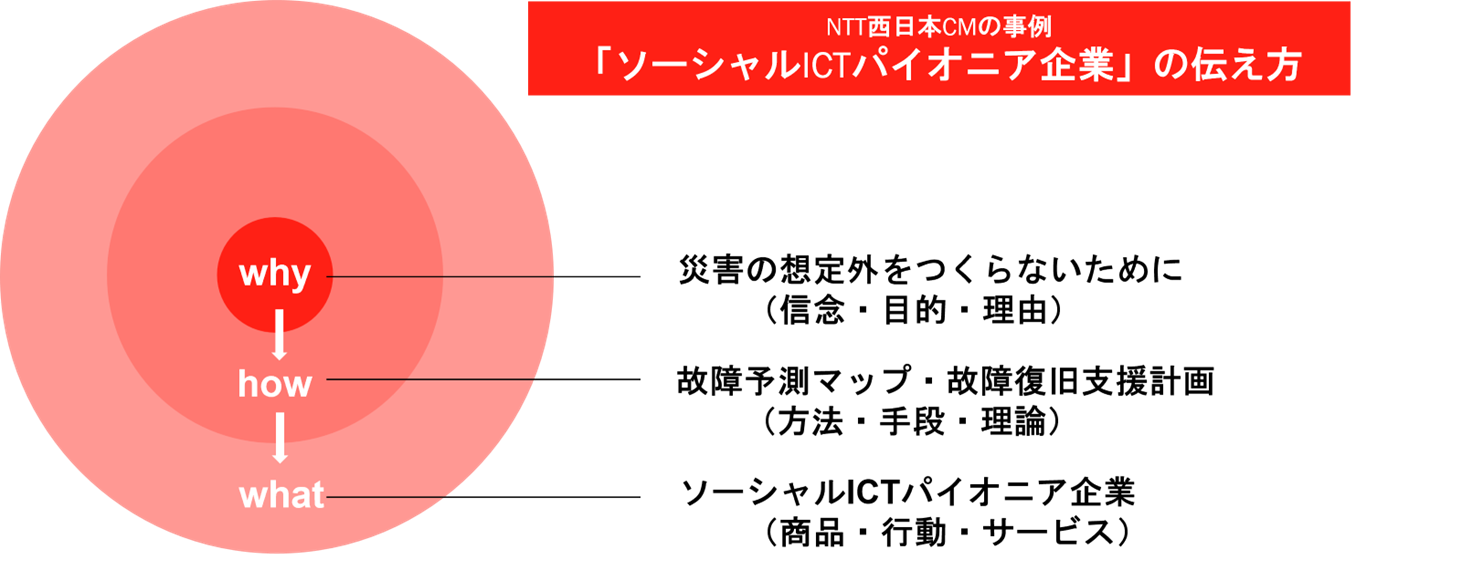

2-1.NTT西日本 企業CM 「あしたを守る 篇」

こちらのCMはわずか30秒ほどですが、ゴールデンサークル理論に沿ったコンテンツになっています。

冒頭で「災害は時に予告なしにやってきます。想定外をつくらないために。」と伝えています。

これは、ゴールデンサークル理論のWhyであり、なぜこの企業が存在するのかを示しています。

そのうえで、故障予測マップ・故障復旧支援計画を駆使しているという技術力・Howを示し、最後にソーシャルICTパイオニア企業であるというWhatを表現しています。

このように、短い時間のCMもWhy-how-whatの順番で構成していることで非常に分かりやすく、強いブランドイメージを定着させることができます。

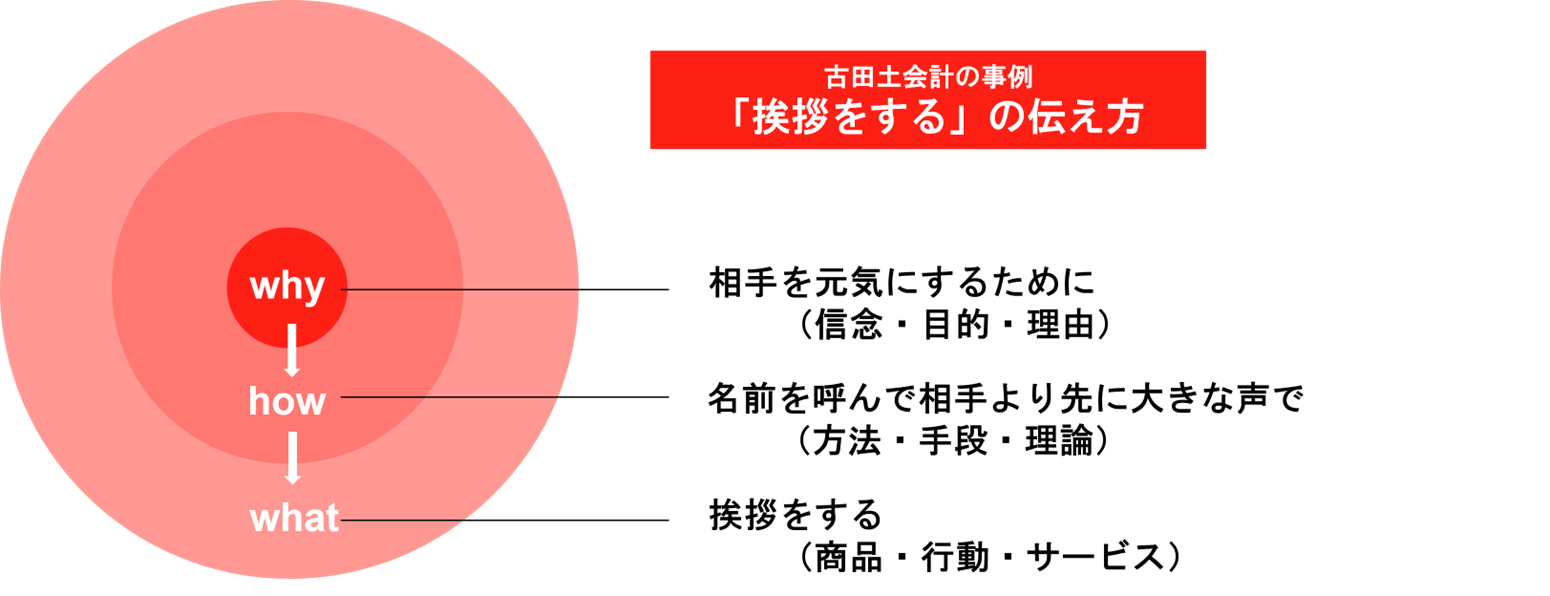

2-2.古田土会計 挨拶

古田土会計では社内ルールの「挨拶をする」ことを伝える際にもゴールデンサークル理論に沿って伝えています。

具体的には「相手を元気にするために」「名前を呼んで、相手より先に大きな声で」挨拶するというルールが決まっています。

これは「挨拶をする」という行動をWhatとしたときに、「相手を元気づけるために」がWhyであり、「名前を呼んで、相手より先に大きな声で」がHowであると言えます。

多くの組織・学校・企業のリーダーは「元気な声で挨拶しよう」と呼びかけることが多いと思いますが、部下は単なるWhatのみ、Whyの抜けた指示では行動しません。

挨拶という一つの行動をとっても、Whyから伝え、具体的なHow、最後に行動してほしいWhatを伝えるようにするだけで、相手は行動しやすくなります。

3.自分の組織がゴールデンサークル理論に沿っているか確認する方法

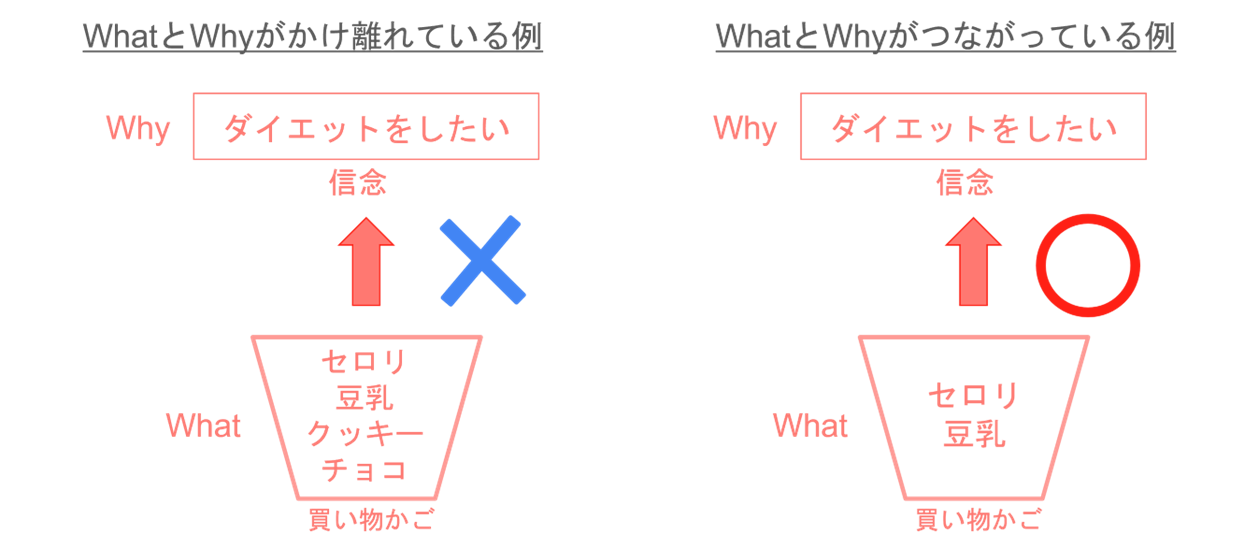

自分の組織がゴールデンサークル理論に沿っているかを確認する方法があります。

それは、WHY-WHATの整合性を確認すること(セロリテスト)です。

例えば、ある人がダイエットをしているとします。

その人は買い物をするために、いつものスーパーに行きます。買い物かごに、セロリ・豆乳・クッキー・チョコをかごにいれ、レジに並びます。そうすると周囲の人は違和感を覚えるはずです。

「あなたは本当にダイエットしているのか?」と。

しかし、その人が本当に「ダイエットをしたい」と思っている場合、クッキーとチョコは買いません。

セロリ・豆乳のみを買うことになります。

そうすると周囲は「あなたはダイエットしているのね」と理解してくれます。この人の場合、チョコとクッキーを買わないことによってお金を節約でき、周りからも「ダイエットしている人」と理解され、あなたを信じるブランド・価値になります。

このように、自社の組織のWhy「なぜやるのか」―What「何をするのか」 の整合性を確認すること(セロリテスト)で、自社の組織がゴールデンサークル理論に沿っているかを確認できます。

実際、どの組織、個人でもWhyとWhatはどんどん乖離していく傾向があります。

なぜなら、人は「目に見えやすい行動」をより詳細にしていく傾向があり、ライバルとの差別化のために「短期的なWhat」に重心を置くようになるからです。

こういった状況が進行すると、製品やサービスが企業の理念と一致しなくなったり、思っていることと指示している事・やっている事が乖離してしまいます。

いつもWhyを明確にし、自分の組織がWhyから外れていないか確認しましょう。

4.リーダーは「Why」を強く明確にし続ける

リーダーは「Why」を強く明確にし続けましょう。

なぜなら、リーダーというのは部下を引き連れ、組織の成果に責任を持ち、明るい未来に向けて導く存在だからです。リーダーは部下に「行動」させなければなりません。どんな困難な道でも、やり方が多少分からなくても信じて覚悟をもって突き進むしかありません。

そんな時にリーダーに求められるのは、「Why」(なぜやるのか)を明確にすることです。

なぜやるのかを伝えることによって、部下やチーム員の感情に直接訴えかけることができ、具体的な行動の意味を理解した上で行動ができます。その結果、部下やチーム員は目の前のやる事の意味を理解でき、持続的にモチベーション高く行動でき、組織に貢献し続けられる様になります。

最後に

古田土会計グループでは、会社の代表である古田土満が毎週月曜日に45分間、熱く経営理念を説く時間を設けています。

これは、Whyを伝えて浸透させるためです。

Whyの話を繰り返すことによって、社員にも浸透し、社員が行動の目的・価値観を理解した上で行動します。

ゴールデンサークル理論は単なる理論ではなく、実践することで企業やリーダーの成功を支える強力なフレームワークです。

会社やあなた自身が「Why」を中心に据えて、それに基づいて「How」と「What」を整えて伝えていくことで、より強固な組織や企業へと変革し、あなた自身が優れたリーダーになっていきます。