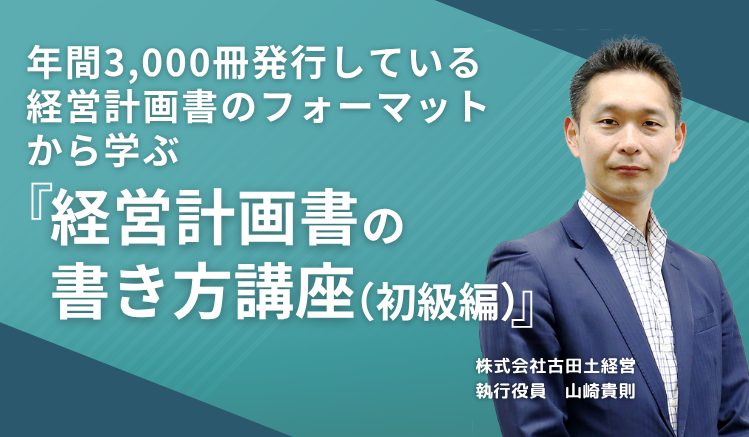

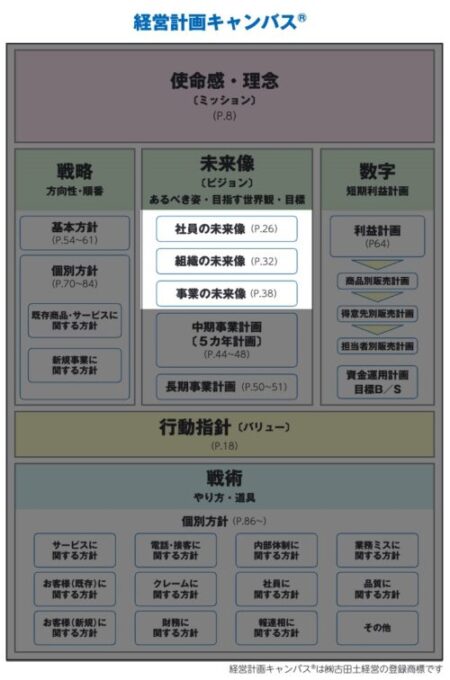

年間3,000冊発行している経営計画書のフォーマットから学ぶ「経営計画書の書き方講座(初級編)」

日本一経営計画書の作成指導をしている古田土会計グループでは、直接指導している会社だけで500社/年、自社で作成・運用される会社がおよそ500社/年、ですから毎年1,000社超の指導をさせていただいています。弊社には特定の経営計画フォーマット(経営計画キャンバス🄬)があるので、その1,000社にはそのフォーマットに基づいて作成していただいています。

|

|

弊社ではじめて経営計画作成のお手伝いをさせていただくお客様がご自身で作成された経営計画書を持参された場合、私達はそれを拝見するようにしています。

経営計画書は100社100通りなのですが、画一的な書き方で作成されているのをお見受けして実にもったいないことをされていると痛感しています。

だからこそ、弊社の経営計画書のフォーマットを公開することを通じて、そのフォーマットをベースに作成していただければ、もっとより良い事業経営ができるのではと思い本記事を書きあげる決意をしました。

ぜひこの記事を参考にして、自社で作成してみてください。

1.経営計画書とは

1.1 経営計画書とは

経営計画書とは、一般的には、

「企業が中長期的な成長目標を達成するための指針を明確にするための文書」で業績中心のものとなります。

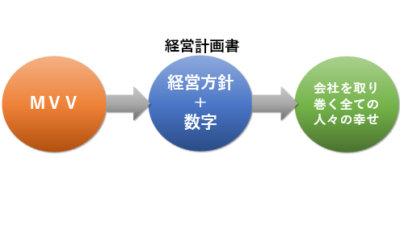

対して、古田土会計グループでは、前提として経営の目的を以下のように考えています。

社員とその家族を幸せにすることであり、会社の成長はその手段

その上で、経営計画書についてはこのように考えています。

「社員と家族そして会社を取り巻く全ての人々を幸せにするために会社を持続的に成長させてくれる道具」

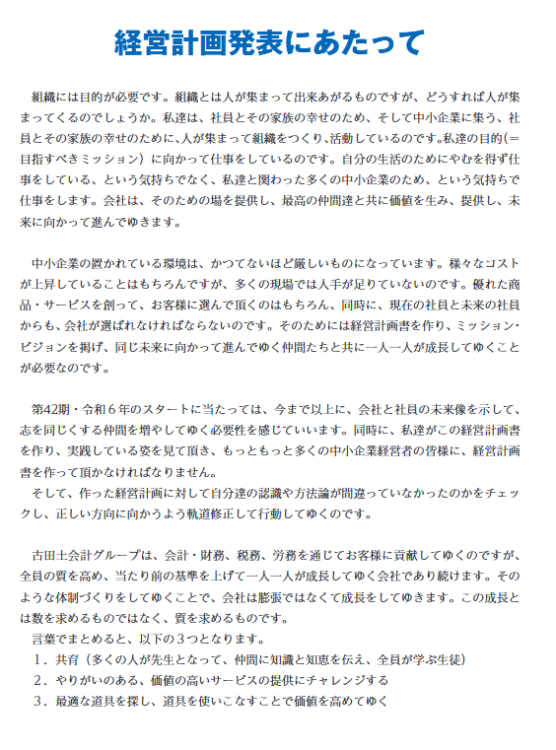

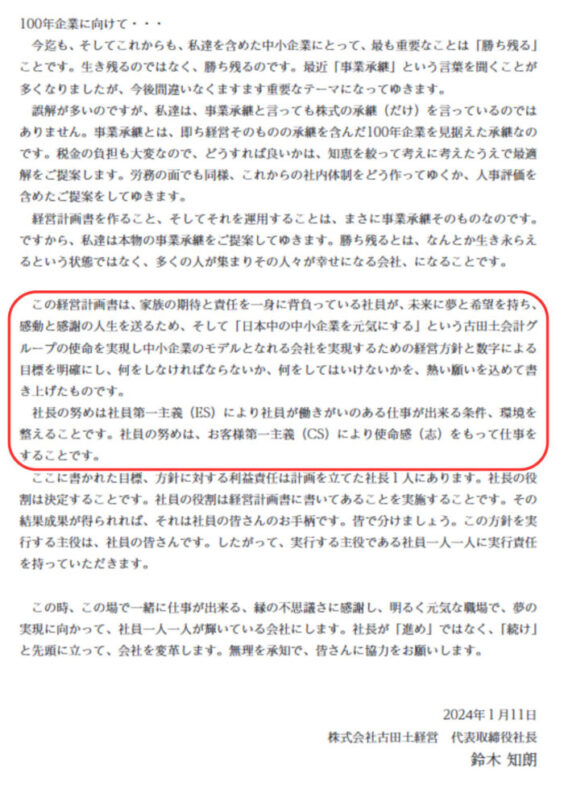

もう少し具体的に表現すると、古田土会計グループの経営計画書の「経営計画発表にあたって」(=社長から社員に向けたメッセージ)の部分には

「家族の期待と責任を一身に背負っている社員が、未来に夢と希望を持ち、感動と感謝の人生を送るため、そして「日本中の中小企業を元気にする」という古田土会計グループの使命を実現し中小企業のモデルとなれる会社を実現するための経営方針と数字による目標を明確にし、何をしなければならないか、何をしてはいけないかを、社長が熱い想いを込めて書き上げたもの」

と表現しています。

これらの思想の下、経営計画書に「戦略」・「戦術」・「数字」を網羅していきます。

|

|

1.2 経営計画書を作成する目的と理由

(1)社員のため

経営計画書を作成する一番の目的・理由は「社員」のためです。

社員が知りたいのは、社長が自分たちのことをどれだけ大切にしてくれるかです。

社員は自分と家族を守り、幸せになるために働いています。この会社で働いていれば、社員は未来に夢と希望が持てると思ってもらうことが大切です。

そして、これは私個人の主観ですが、中小企業の最大の福利厚生が「経営計画書」であるとも考えています。

なぜなら、社員が未来に夢と希望をもち、やりがい、生きがいを感じて働くことが幸せにつながると思います。言葉を換えれば物心両面の幸せです。

そのための土台・指針が「経営計画書」であり、中小企業だからこそ真に社員に向けた経営計画書の作成が可能だからです。

※大企業は株主はじめ多くのステークホルダーに目を向けなければならないため、社員中心の計画を作成しづらい面があります。

一方で中小企業の株主の多くは同族であるため、社員の方を向いて経営がしやすい一面があります。

(2)方向性を明確にするため

また、会社経営を航海に例えることもありますが、経営計画(方針)がないということは方位磁針無しに航海していることと変わりありません。

会社が今期、中長期的にどこに向かっていくのかを明確にするためにも経営計画書の作成は必須となります。

1.3 経営計画書を作成するメリット

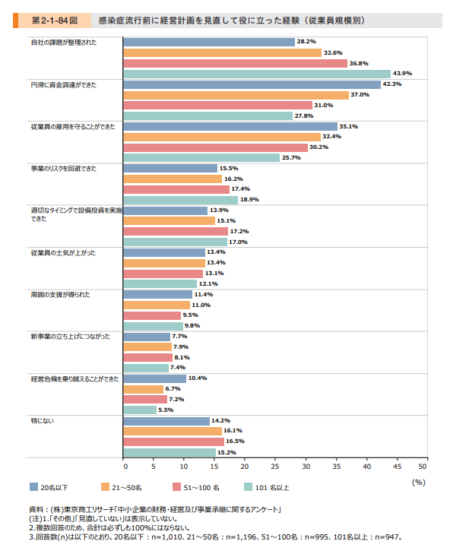

2021年版中小企業白書を見ると、経営計画の見直しによって様々な効果があることが分かります。

その上で経営計画書を作成するメリットは整理すると主に8点です。

① 理念経営が可能となる

経営計画書には方針・数字ともに会社・社長の想いが込められています。

これを実践することで業績中心ではなくMVVや理念を中心とした経営が可能となると同時に、理念浸透に大きく寄与します。

② 経営目標が明確になり一体感が醸成される

経営計画書を作成することで、企業のビジョンや具体的な目標が明確になります。売上高や利益、成長計画などを定量化し、従業員全員が同じ方向を目指して努力できるため、社内の一体感が生まれやすくなります。

③ リスクの把握と対策

経営計画を立てる過程で、事業における潜在的なリスクを洗い出し、対策を講じることができます。たとえば、資金繰りの問題や市場競争の動向、外部環境の変化などに対する準備を行うことで、リスク管理がしやすくなります。

④ 業績管理・評価がしやすくなる

計画書を基に、実績と目標を定期的に比較できるため、達成度合いや改善ポイントを明確にできます。これにより、経営者は迅速かつ的確に経営の軌道修正を行えます。また、従業員の評価やモチベーション向上にも役立ちます。

⑤ 業務の効率化につながる

計画書を通じて、業務プロセスや人材配置、リソース配分を見直すことができ、効率的な運営が可能になります。無駄な業務や重複する作業を排除し、コスト削減や生産性向上に繋げられます。

⑥ 外部関係者との信頼構築

経営計画書を作成・共有することで、取引先や協力企業からの信頼が高まり、より良いビジネスパートナーシップが築けるようになります。特に中小企業は大手企業との取引で信頼性が重要になるため、計画書がその証拠として役立ちます。

⑦ 資金調達がしやすくなる

金融機関や投資家に対して、企業のビジョンや戦略を説得力ある形で提示できるため、資金調達がスムーズに進む可能性が高まります。特に中小企業では、計画書がないと外部資金を得るのが難しい場合も多いです。

⑧ 売上に貢献する

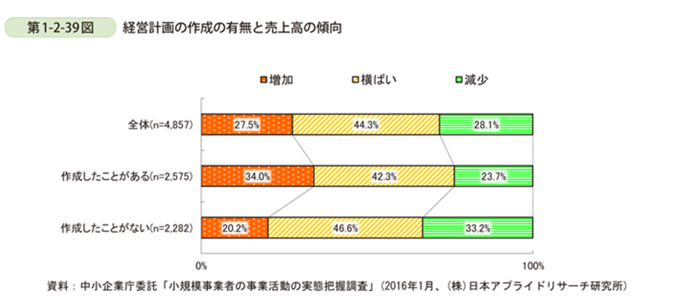

売上との相関関係については少し古いですがこのようなデータもあります。

2016年版小規模企業白書

これを見ると、「経営計画を作成したことがある」と「ない」では売上の増加傾向において14%の差があることが分かります。

結果論かもしれませんが、それでも経営計画書を作成する過程で自社の置かれている状況を把握し、何をどうしていくべきかを考えることが決して無駄ではないということです。

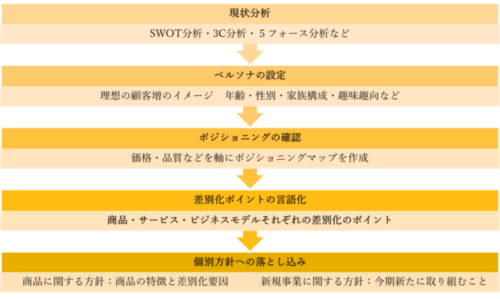

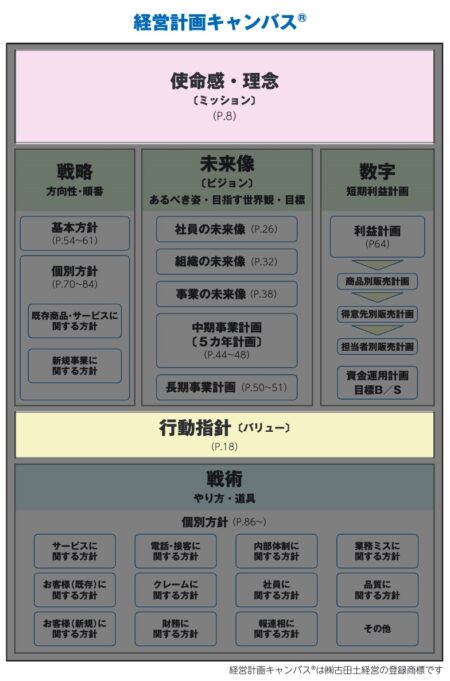

2.経営計画書の書き方(全体像)

2.1 経営計画書を構成する6つの要素

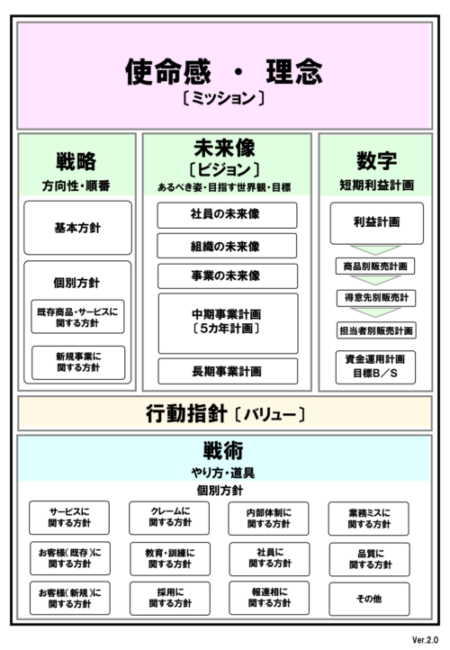

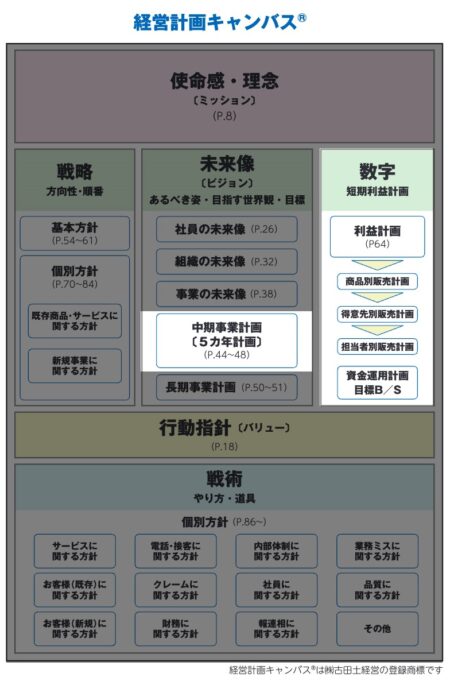

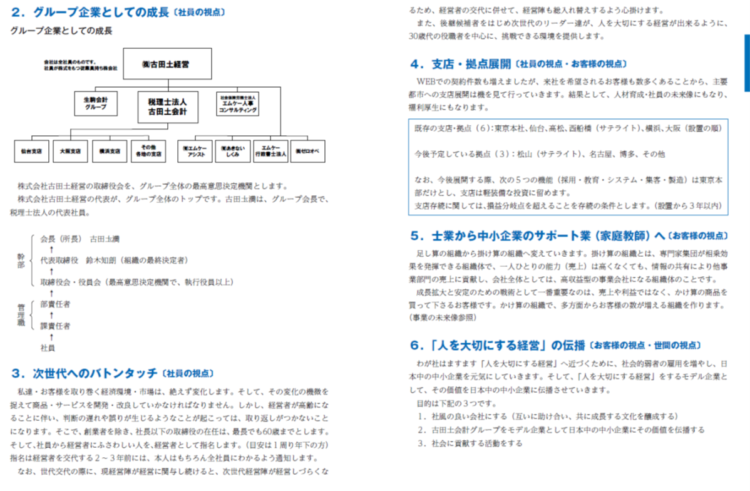

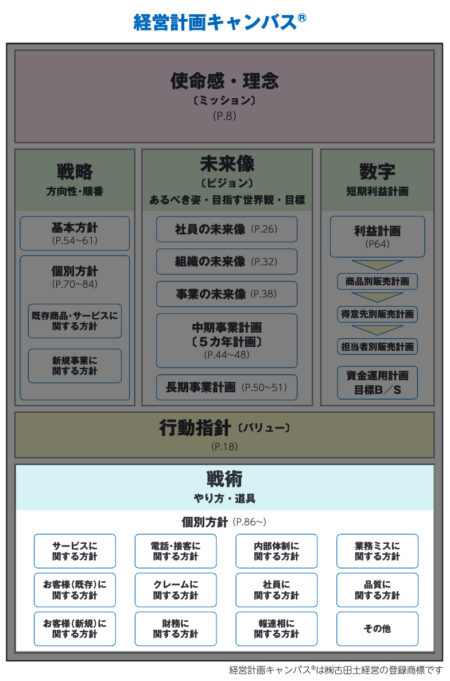

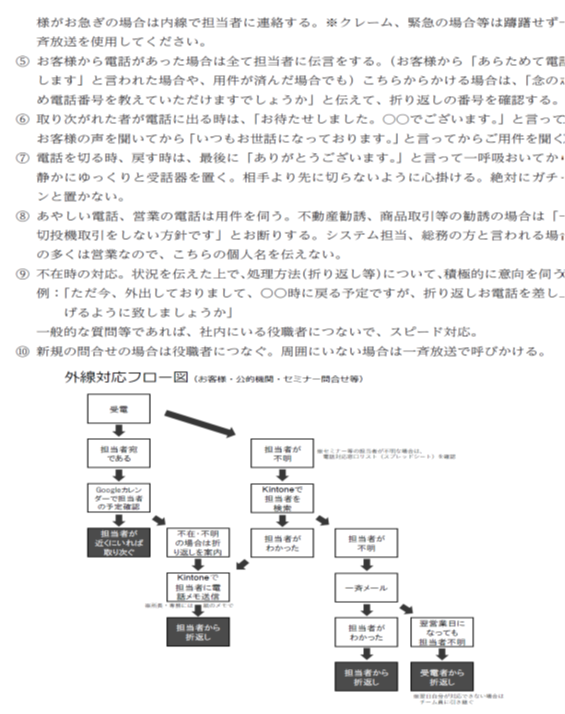

経営計画書は戦略・戦術・数字が網羅されているもので、以下の6つで構成されます。

① 使命感・理念

② 行動指針

③ 数字

④ 未来像

⑤ 戦略

⑥ 戦術

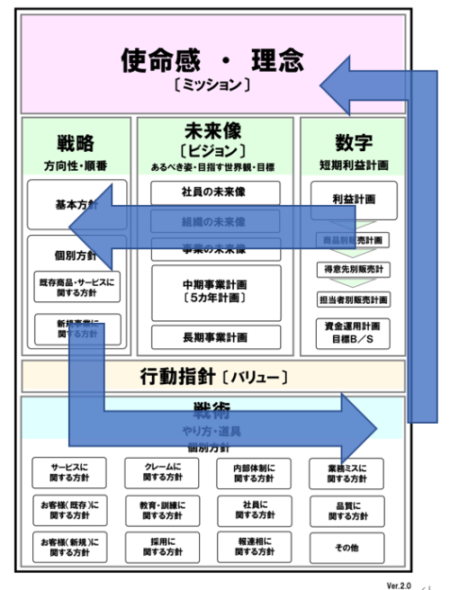

そして、その6つの構成要素を一表にまとめあげると下記の通りとなります。

2.2 経営計画書の作成手順

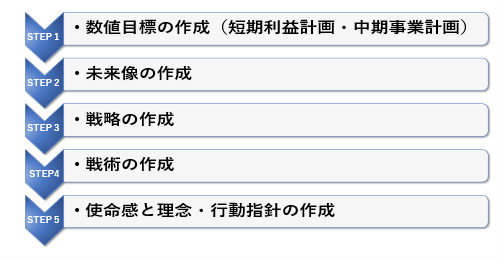

私達が推奨している作成手順は以下の通りです。

使命感・理念(MVV)が最初では?と思われるかもしれません。

もちろん本来最初に作るべきものであり、既にあることが望ましいです。

しかし、これまで多くのお客様の経営計画書作成の支援をさせて頂いた中で、ここから作成してしまうと時間ばかりが過ぎて先に進まない、ということが多くありました。

そのため、数字→戦略→戦術という順に作成していただき、その中でMVVを並行的に考える、もしくはブラッシュアップしていただく、という流れをお勧めします。

ここまで、経営計画書の構成要素と作成手順を説明してきましたが、ここから具体的な内容に入っていきます。

3.Step1:数値目標を作る

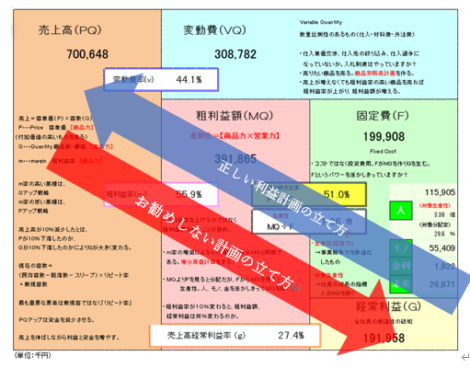

まず、数値目標についてです。全体の中での位置づけはこちらです。

ここでは短期利益計画と中期事業計画(5ヵ年)を作ります。

3.1 短期利益計画

短期利益計画とは、

① 年間利益計画

② 月別利益計画

③ 商品別販売計画

④ 得意先別販売計画

⑤ 担当者別販売計画

の5つを作成することです。

この中でも、①の年間利益計画が重要となりますのでまずはここから作成してみてください。

ポイントは、利益から逆算して売上の計画を立てることです。

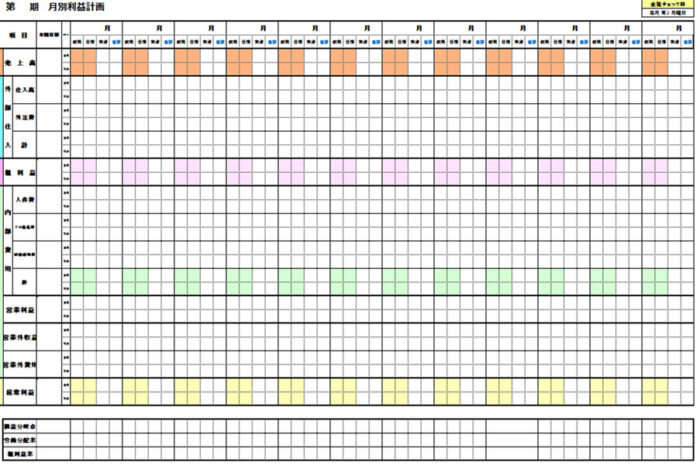

年間の計画ができたら次は月別に落とし込みます。

その際、単に12等分するのではなく季節変動等も加味するようにしてください。

また、計画表には

・前年実績

・計画(目標)

・実績

・計画と実績の差額

の4つを入れるようにしてください。

ここでのポイントは、「前年実績と計画の差額」ではなく「計画と実績の差額」にすることです。

※こちらは、この先の販売計画、個人別計画も同様です。

月別利益計画表のフォーマット例

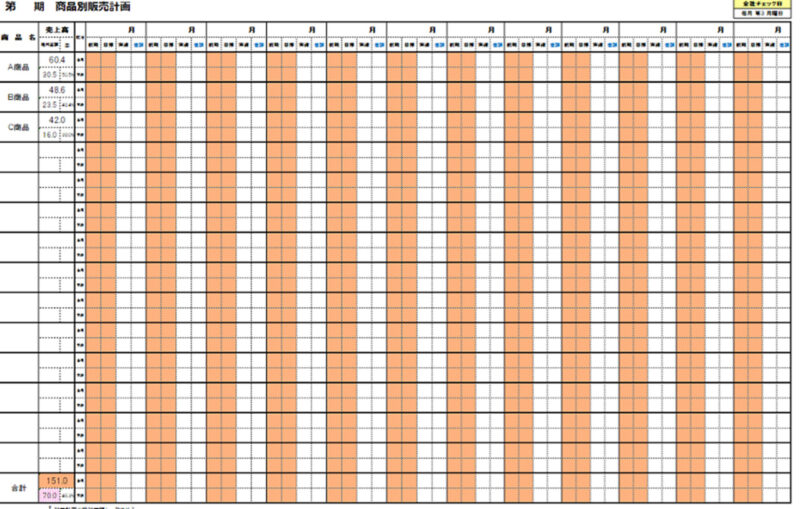

続いて、販売計画(商品別・得意作別・担当者別)の作成となります。

年間の売上計画を商品毎に分類して作成しますが、商品数(種類)が多い場合は上位3割程度(ABC分析のAグループ)の商品についてのみ作成してください。

得意先別も同様です。

担当者別については、文字通り各人毎の計画(年間・月別)となりますのでまずは各人で計画を考えることになります。

それが会社で考えた計画と整合性が取れているかは確認してください。

具体的には、会社が考えた計画よりも個人別で考えた計画の合計値の方が少なければ再考となります。

商品別販売計画のフォーマット例

3.2 中期事業計画

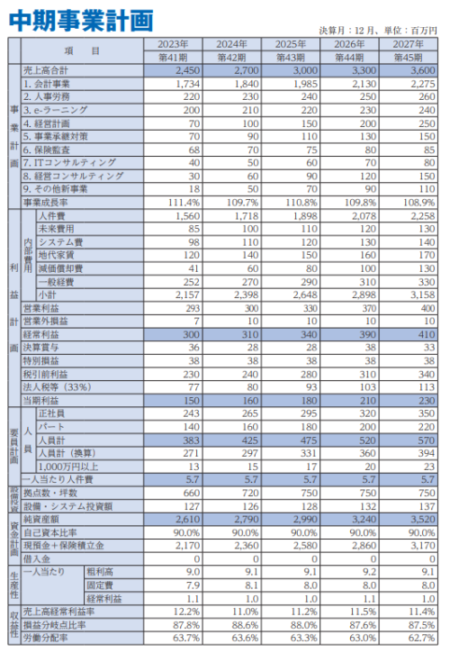

中期事業計画ではこの先5か年の年間の数字計画と事業計画・利益計画等の中期の方針を書きます。

中期事業計画は、

① 事業計画(主に商品別の売上計画)

② 利益計画(内部費用・営業利益・営業外収支・経常利益・特別損益・法人税等・当期利益)

③ 要員計画(社員数=正社員、パート等に分ける)

④ 投資計画(設備投資、拠点数等)

⑤ 資金計画(純資産額、自己資本比率、現預金残高、借入金残高)

⑥ 生産性(一人当たり粗利益、一人当たり経常利益、一人当たり固定費等)

⑦ 収益性(売上高経常利益率、損益分岐点比率、労働分配率)

の7つを作成します。

古田土会計の中期事業計画(5ヵ年)は以下の通りとなります。

作成の主なポイントは以下の通りです。

・各商品の売上高・粗利益額の推移(事業成長率の妥当性)

・労働分配率・労働生産性の推移(妥当性)

・未来費用(広告・採用等)の最大捻出可能額の算出

・目指すべき1人あたり人件費の最適化

・最低限獲得経常利益・当期利益の算出

・5年後における実現すべき貸借対照表の最終デザイン

・5年後に目指したい組織図デザイン

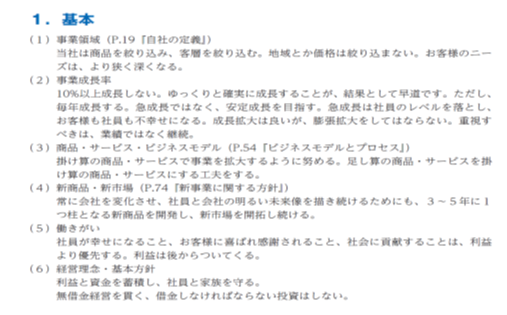

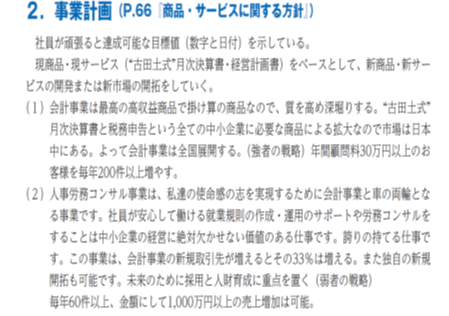

そして、方針(文章)として以下のような区分で解説を加えていきます。

1, 基本:事業領域、成長率、商品・サービス・ビジネスモデル等について

2, 事業計画:商品ごとの方針について(詳細は、「商品・サービスに関する方針」に記載)

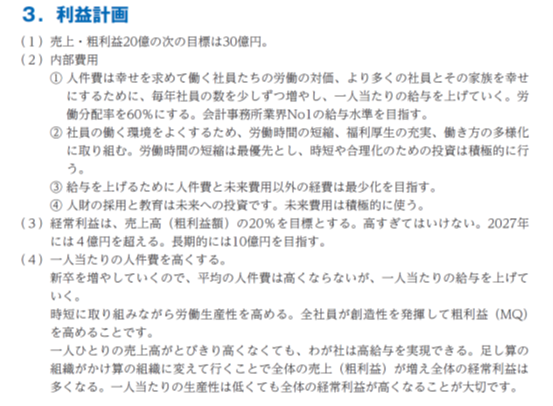

3, 利益計画:売上・内部費用・利益等についての考え方について

4, 要員計画:社員数や障碍者雇用等人員に関する方針について

5, 設備計画:設備投資とその目的、購入の可否・リースの基準などについて

6, 資本金計画:純資産や株(事業承継)について

7, 生産性計画:生産性に対する考え方、上昇・下降の解説

8, 採算性・収益性:損益分岐点比率の説明(なぜこの指標に設定するのかなど)

1~3の古田土会計の例

|

|

4.Step2:未来像(ビジョン)を作る

経営計画書の中でも重要な要素である未来像(ビジョン)の作成について解説します。

未来像(ビジョン)は組織の目指す姿や目標を具体的に言語化し、メンバーが一丸となって目指す方向を示す役割を果たします。

まずは「会社は〇〇年後にこうなる!」といった会社全体の未来像があります。

例えば、スバルのCMでよく耳にする「2030年、SUBARUは死亡交通事故ゼロへ」といったスローガンのようなものでも立派な未来像(ビジョン)となり得ます。

※SUBARUの実際のビジョンは「個性を磨き上げ、お客様にとってDifferentな存在になる」となっています。

スバルHP https://www.subaru.co.jp/outline/about/vision/index.html

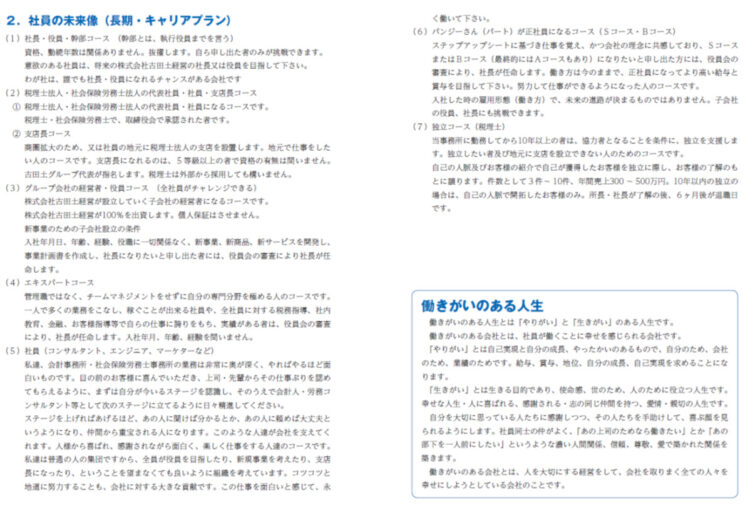

そして、それをより具体的にするための未来像には3つあります。

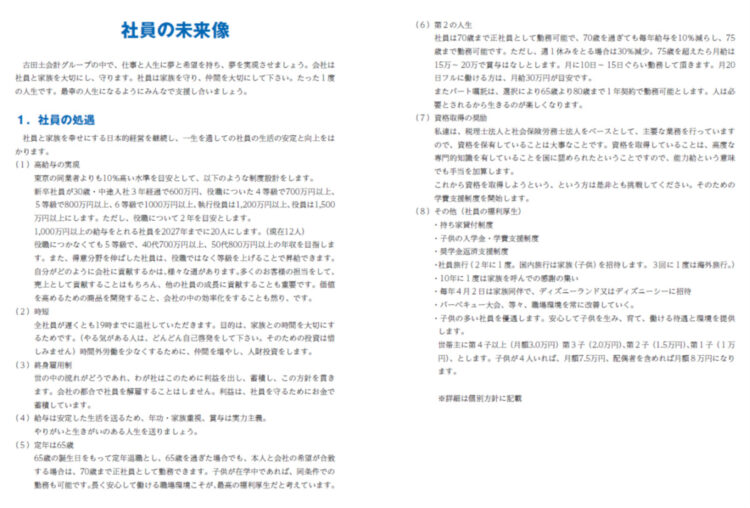

① 社員の未来像

② 組織の未来像

③ 事業の未来像

①~③の中で特に重要なものは①の社員の未来像となります。

以下、それぞれの項目例を記載します。

社員の未来像

・社員の処遇

・キャリアプラン(長期)

・キャリアプラン(中期)

・具体的な成長のステップ

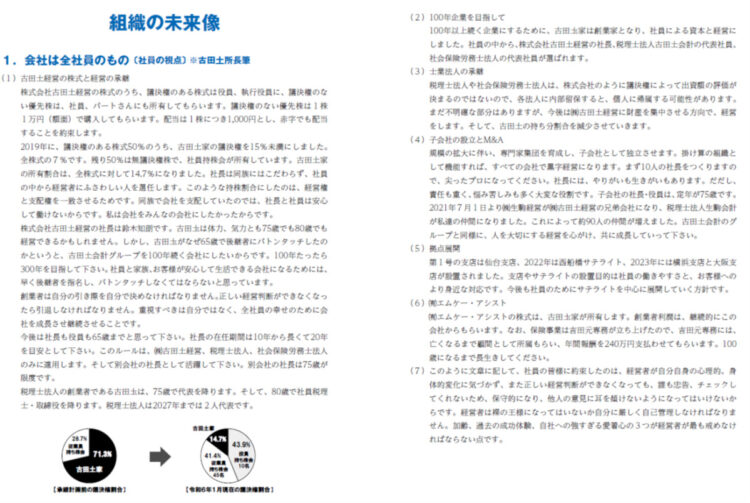

組織の未来像

・(社員視点)会社は社員のもの

・(社員視点)グループ企業としての成長

・(社員視点)次世代へのバトンタッチ

・(社員視点・お客様視点)拠点展開

・(お客様視点)組織の再定義

・(お客様視点・世間支店)会社としての在り方

・(同業者視点)業界を再定義する

・(経営陣の視点)創業者の今後

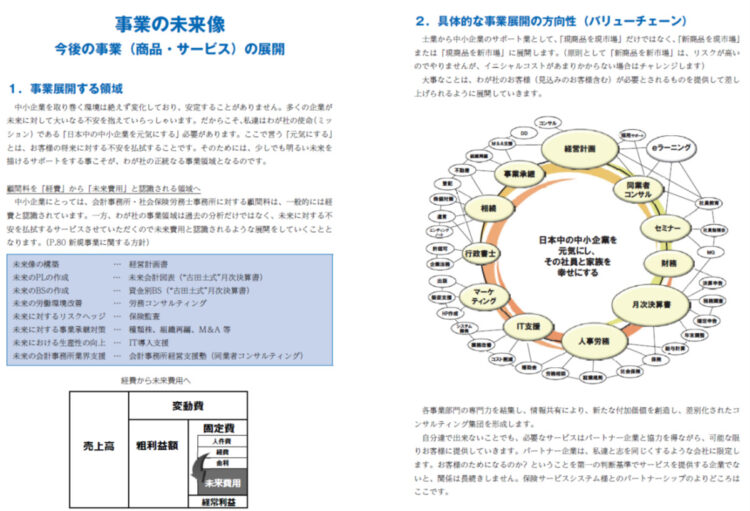

事業の未来像

・市場の動向

・市場占拠率

・事業展開する領域

・具体的な方向性(バリューチェーン)

※この他にも下記のような内容もあります。

・技術的な進歩

・競合他社の戦略

・経済環境

・社会的、政治的、環境的要因

・顧客のニーズと期待

古田土会計の社員の未来像の一部

古田土会計の事業の未来像の一部

古田土会計の組織の未来像の一部

5.Step3:戦略を作る

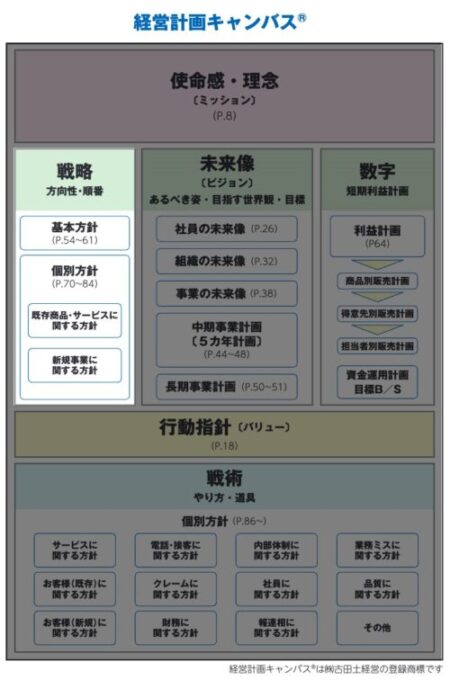

5.1 戦略を作る手順

以下の手順で作成していきます。

それぞれの手順を細かく解説するとかなりの量になるためここでは手順と一部例示のみとさせていただきます。詳しくは別の記事でまとめますのでそちらを参照してください。また、戦略については記事や書籍も多く出ているためそちらを参考にして頂いてもよろしいかと思います。

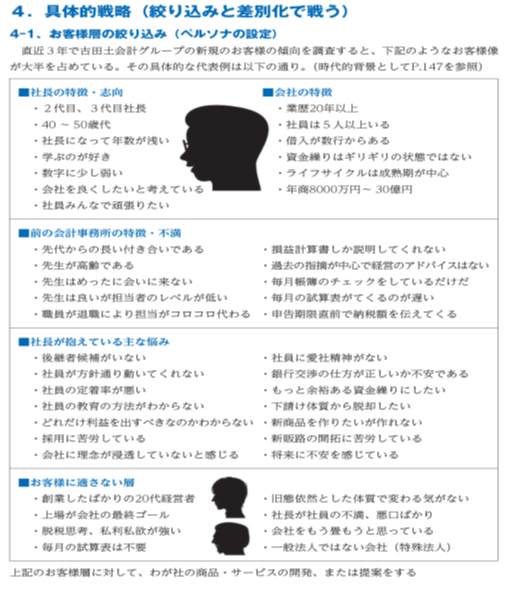

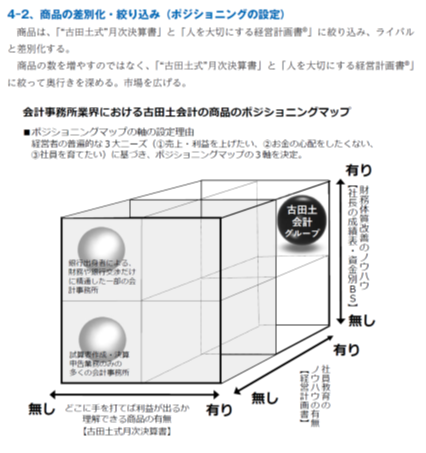

古田土会計の例

|

|

経営戦略とは? 9Stepで考える中小企業の経営戦略の立て方

https://www.kodato.com/blog/p16963/

5.2 戦略を作る際のポイント

大切なことは、「モノ」の発想ではなく「コト」の発想で考えることです。

1つの参考として、事業ドメインとも言いますが自社の事業領域を

① 誰に

② 何を

③ どのように提供するか

という形で端的に表現できることがポイントです。

〇 日本中の中小企業に月次決算書と経営計画書をwebやマーケティングを駆使して広める

◎→「月次決算書」と「経営計画書」という「モノ」の発想× 日本中の中小企業に月次決算書と経営計画書を通じて元気を与える。

◎→「元気」という「コト」の発想であり、月次決算書と経営計画書はあくまでも手段

6.Step4:戦術を作る

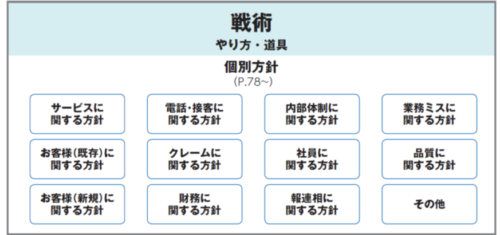

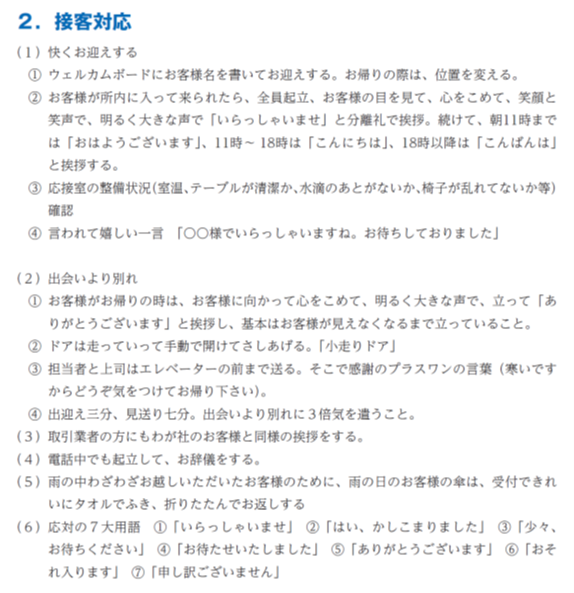

6.1 戦術を構成する要素(個別方針)

4章の冒頭で説明した通り、戦術は全員が頭を使うものであり、ボトムアップです。

内容としては、経営計画キャンバスの下部にある通り、個別具体的な内容・方針となります。

個別方針の内容については、こちらが全てではなく、自動車を使用する場合は「運転に関する方針」を入れたり、「安全管理に関する方針」、「情報整理に関する方針」「反対社会勢力に関する方針」等適宜作成・削除して頂いて構いません。

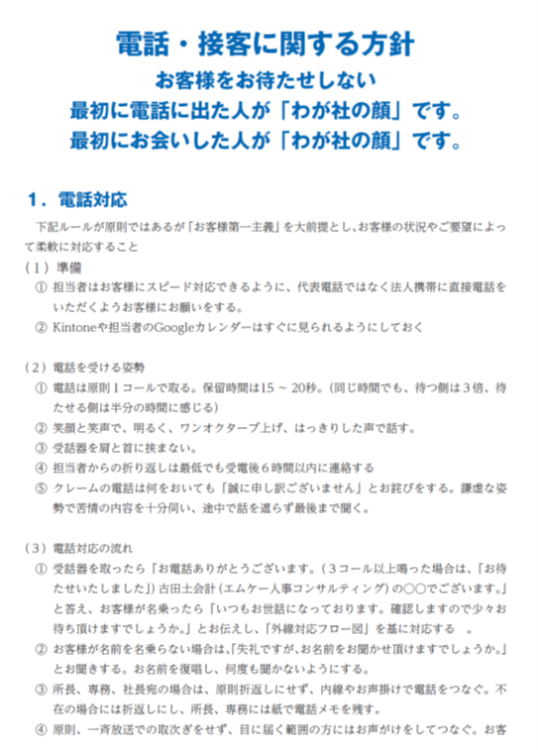

古田土会計の例 電話・接客に関する方針

6.2 個別方針の作成のポイント

個別方針は行動基準やマニュアルに近い部分もあります。

そして、戦術は「やり方・道具であり、全社員が頭を使うもの」と記載した通り、全社員の意見を取り入れて作り上げることがポイントです。

古田土会計でも例年、社員から案を募り、それを幹部で吟味したうえで経営計画書に盛り込んでいます。

7.Step5:使命感・理念と行動指針を作る

最後に使命感と理念です。

こちらは冒頭でも述べさせていただきましたが、使命感・理念が無く経営計画書を初めて作成される方は最後に作成された方がベターです。

しかし、これらの作成・浸透は必須であり経営計画キャンバスでも一番上にあることからも分かるかと思いますが、企業経営の根幹をなすものですので項目の中では一番重要です。

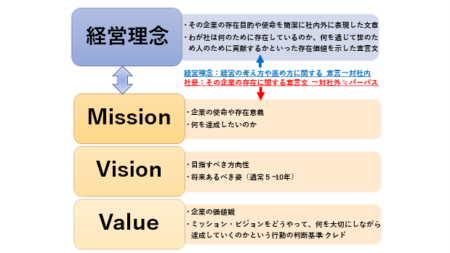

使命感はミッション・理念はバリューとも言いますので、ミッション・ビジョン・バリューという枠組みで作成して頂いても問題ありません。

※参考 ミッション・ビジョン・バリューとは

https://www.kodato.com/blog/p13336/

7.1 使命感を作るポイント

ミッションを作成するポイントは「4.2戦略を作る際のポイント」でも触れたのと同じですが、「コト」を表現することです。

「コト」の内容は、例えば、「貧困をなくす」、「子供たちが安心して暮らすことが出来る社会をつくる」、「地球環境を守る」等といった社会課題が中心となります。

そしてそれを言語化する=ミッションの作成方法の全体像としては、

自身に対して、「社会の何を解決したいのか?」、「それはなぜか?」、「そう思ったきっかけは何か?」、「なぜそう感じたのか?」、「その結果どうなるのか?どうしたいのか?」等と深堀りしていくことが大切です。自己探求といってもよいかもしれません。

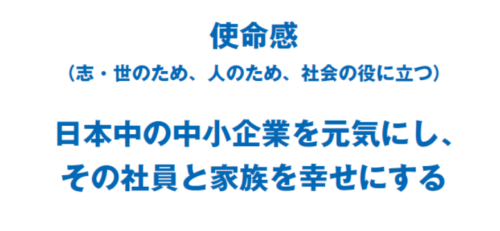

古田土会計の使命感

※参考 ミッション(使命感)とは? あなたのミッションを発見する33の質問

https://www.kodato.com/blog/p13616/

◎

7.2 理念を作るポイント

理念の作成ポイントは2つです。

①「対社員」へのメッセージであること

バリューは社員がどのように行動すべきか、してほしいか等といった「対社員」へのメッセージが主となります。

② とにかく考えること

「価値観」を導き出すことになりますので、自身を振り返るとともにまずは「考える」ことが何より大事です。なぜなら、作成後に社員と共有することになりますが、その際に「自分の言葉」で「ストーリー性」をもって伝えることが重要となりますので、どこかから借りてきたような言葉、価値観だとこの辺りが弱くなるためです。

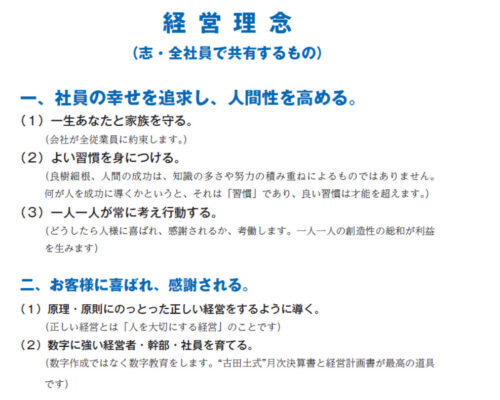

古田土会計の理念

※参考 バリューとは?バリューを導き出すための質問24

◎◎◎◎https://www.kodato.com/blog/p13744/

◎◎◎◎

◎◎◎◎経営理念とは?MVV・クレドなどの関連用語との違いを事例を交えて解説

◎◎◎◎https://www.kodato.com/blog/p13692/

◎◎◎◎

7.3 行動指針を作るポイント

行動指針とは、「組織で共有すべき価値観・行動原則」であり、社員が「どのように意思決定し行動するべきか」を具体的に示したものです。

具体的な行動指針作成のポイントは3つです。

① できるだけ短く(簡単に)

② 具体的に(明確に)

③ 覚えやすく

また、作成した後のチェックポイントとして、例えば「モノを大切にする」という行動指針があったとします

その場合、モノを大切にしたらミッション・ビジョン、使命感・理念の達成に近づくのだろうか?という観点でチェックしていただくこともポイントです。

行動指針とは?定義や目的、活用方法について解説

https://www.kodato.com/blog/p13724/

◎

8.経営計画書の活用方法

経営計画書は作成して終わりではありません。

そもそもMVVを明確にし、それを達成するため、そして会社を取り巻く全ての人々を幸せにするために作成するものでした。

そういう意味でもいかに活用するかが重要となります。

以下、古田土会計での活用方法をご紹介します。

8.1 経営計画発表会で士気を高める

古田土会計グループでは毎年創業記念日である1月11日に経営計画発表会を行います。

経営計画発表会はパート社員を含め全員参加で、代表から全社員に対して前期の振り返り、今期の方針を発表します。

社員はこの場で初めて経営計画書を手に取り、目にします。独特の緊張感と共に、これからの明るい未来にワクワクし、最高のスタートを切る瞬間です。

8.2 勉強会・会議を通して繰り返し伝える

理念教育は繰り返し伝えることが肝です。1回伝えただけでは忘れることも含め伝わりません。

毎週月曜日の朝約1時間、「理念勉強会」として会長からの講話・解説を聞きます。

更に、毎月の会議で社長から講話・解説等を聞きます。これらで毎月3~4回聞く=インプットすることになります。

8.3 朝礼でアウトプット

朝礼は毎日行いますが、理念の唱和、行動指針の唱和も毎日行います。

そして、金太郎飴朝礼と称して経営計画書の指定されたページについて5人ほどのグループでディスカッションを行います。

このようなアウトプットを行うことによってそれぞれの捉え方や表現を学び、場合によっては上司からフォロー、指導することで間違った解釈、方向に進まないようにします。

8.4 日常・部下の指導で活用

経営計画書の表紙には

「本書は仕事をする上で最も重要な道具です。いつでもどこでもすぐ取り出して読んだり、メモできるよう常時携帯し、ボロボロになるまで使い切ってください。尚、本書は期末に回収し、どれだけ道具として使っていただいたかチェックします。」

と書かれています。

それに則り、期末には上司がチェックします。

また、部下への指導においても活用します。

上司が部下を指導する際に、「経営計画書の〇ページを開いて読んでごらん」という形で、経営計画書を用いて指導するようにします。

そうすることで、上司によって言っていることが変わるということが少なくなります。

8.5 お客様との打ち合わせで活用

お客様との打ち合わせで古田土会計の取り組みや考え方をお伝えするときに経営計画書を開いてご説明します。

それによってお客様も「こういう風に経営計画書を使うのか!」であったり、「うちの社員にもこういう風に使ってほしい」等といったイメージができるようになります。

8.6 採用活動

採用活動において、求職者に会社のことをお伝えする際にも経営計画書を用いてご説明します。

求職者には採用用の経営計画書も作成しており読むこともできます。それにより、会社のことをより深く理解していただいた上で面接に臨むことができ、ミスマッチを防ぐこともできます。

8.7 昇進・昇格試験

昇格試験時に「経営計画書の〇ページを説明して下さい。」といような形で問いを投げかけて自分の言葉で答えてもらうようにしています。

もちろん、その回答があいまいであったり、的外れな場合は昇格できません。

このようにハードルを作っておくことで理念の希薄化を防いでいます。

経営理念を浸透させる秘訣16選

https://www.kodato.com/blog/p13485/

9.まとめ

ここまで、経営計画書の作り方について書いてきました。

まずは経営計画書を作成する流れをつかんで頂くため、あえて細かい説明は省き、大まかな作成の流れと簡単なポイントのみを記載しています。

そのためこれだけで完全なものを一人で作成することは難しいかもしれません。

ただし、経営計画書作成25時間合宿やお客様にもお伝えしていますが、大事なことは不完全であろうが、ボリュームが少なかろうが「まず作ること」です。

古田土会計で最初に作成された経営計画書は9ページでありこの記事の内容を網羅していたわけでもありません。

それでも一度作ると気づくことも多く、それをブラッシュアップしていくことで徐々に完全なものに近づいていきます。

この記事の中から1項目でもよいので是非作成してみてください。