会社と社員が成長する社員教育の方法

社員教育は、企業の成長に欠かせない戦略です。

近年の「人手不足」「人材の流動化」「リスキリング」などの流れによって、教育の重要性が増しています。

一方で、「教育の効果が見えない」「そもそも教育する時間がない」「教育をしているけど場当たり的」など悩みが多いテーマでもあります。

この記事では、社員教育の目的や具体的な方法について解説します。

社員教育というと、一般的には「技術やスキル」の習得が中心ですが、本記事では、技術教育×理念教育(人間性教育)という切り口でお伝えします。

私自身は、古田土会計グループにて10年以上、教育に携わってきており、3年前からは「教育事業部」を立ち上げて、社内の教育カリキュラムの構築に取り組んできました。

時代の変化に合わせて、教育の仕組みを変えてきたことで、2020年頃までは新卒の3年以内の離職率が30%以上だったのが、現在は10%以内に下がっています。

会社としても創業以来、人材育成に力を入れてきました。これまで培ってきた社員教育の考え方や具体的な方法をお伝えします。

1.社員教育とは?

近年、社員教育は企業の成長において最重要項目として注目されています。

その背景として、少子高齢化による人手不足が挙げられるでしょう。

帝国データバンクの2024年4月の「人手不足に対する企業の動向調査」によると、51.0%の企業が人手不足を感じていることがわかっています。

(参考:株式会社帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月)」

https://www.tdb.co.jp/report/economic/36b_1n7eo81t/

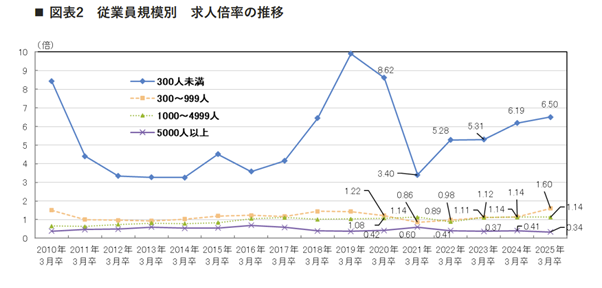

また、大卒の求人倍率ですが、5000人以上の大企業は求人倍率は1以下で推移していますが、300人未満の中小企業は、直近で6.5倍と採用しづらい環境であることを表しています。

出典:リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査(2025年卒)」

https://www.works-i.com/surveys/report/240425_recruitment_saiyo_ratio.html

新しい人材を確保することが難しい現代だからこそ、社員一人ひとりの成長が必要不可欠であり、社員教育の重要性が増しています。

まずは「社員教育」という言葉の概念・定義について、確認しておきましょう。

1.1 社員教育は「社員に対して知識やスキルの習得機会を提供活動」

一般的に社員教育とは、企業が社員に対して業務に必要な知識やスキルを習得するための機会を提供する活動です。

これにより、個々の成長を促進し、組織全体の生産性向上・売上アップを目指します。

必要な知識やスキルには、業務に直結する知識だけでなく、企業理念や会社のルールなども含まれます。

社員教育には座学やOJT(On the Job Training)、eラーニングなどさまざまな形態があり、目的や職種によって適切に選択することが必要です。

しかし、これはあくまで表面的な「社員教育」の説明でしかありません。我々が考える社員教育の真の目的について次の章で解説します。

1.2 社員教育の主役は「会社」ではなく「社員」

弊社が考える社員教育の本当の目的は、単なる利益追求や社員のスキル向上ではありません。

利益を出すことが目的の場合、社員教育の主役は「会社」となりますが、あくまで主役は「社員」だと考えており、

一番の目的は「社員一人ひとりの成長と自己実現を支援する」ことだと考えています。

企業経営において、売上アップは必要不可欠です。そのために、社員一人ひとりの能力を向上させることは大事になります。

しかし、それ以上に大切なのが社員一人ひとりの成長や自己実現を支援することだと考えています。

なぜなら、社員が自己の能力を最大限に発揮できる環境を整えることで、モチベーションが向上し、結果的に顧客満足度も高まるからです。

このような循環が社員満足度の向上につながり、離職率の低下や社内のエンゲージメント向上に寄与していきます。

企業は、利益だけを追求していても大きくなれません。会社の基盤となる社員とお客様の幸せを追求することで、ポジティブな連鎖反応が生まれるのです。

2.社員教育には2種類ある【理念教育・技術教育】

ここまで、社員教育の基本概要について説明しました。

次に、社員教育の種類について見ていきましょう。

OJTやeラーニングなどの手法を分類すれば無限に種類はありますが、社員教育には大きく分けて「理念教育(人間性教育)」と「技術教育」の2種類があると考えています。

成果を上げる社員は、両方の教育で磨かれた能力を活かしているのが特徴です。

どちらも重要であり、バランスよく行うことで良い人材が育成されます。

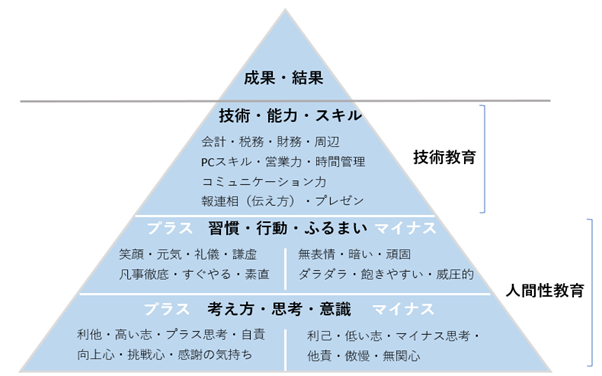

具体的には下記のようなピラミッド構造になっており、成果や結果を出すには、

・技術、能力、スキルなどの「テクニカルスキル」

・習慣、行動、ふるまいなどの「ヒューマンスキル」

・考え方・思考・意識などの「マインド・あり方」

の3つの要素が必要となります。

京セラ創業者の稲盛和夫氏の「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」は有名ですが、

いくら知識や能力があっても、考え方がズレていたり、行動するだけの熱意などがなければ、結果につながりづらいです。

弊社ではスキル重視で人材採用をしていません。中途採用についてもスキル採用(経験者採用)の割合は5%以下で、考え方が合っているか、思考習慣がどうかなどに重点を置いています。

その理由としては、スキルは後からいくらでも成長させられるからです。その点、マインドや根幹の考え方は一人ひとり異なり、長年培われてきたもののため簡単に変わるものではありません。

とは言え、継続的に教育をすることで、考え方・習慣・意識などは向上していくので、両方の側面から教育を設計していくことがポイントです。

2つの教育について次でそれぞれ解説します。

2.1 理念教育(人間性教育)の重要性

理念教育は、社員の人間性や仕事に対する姿勢を育てる重要な手段です。

なぜ私たちがこの仕事をするのか、どのように社会やお客様に貢献するのかといった「Why」を繰り返し伝えることで、社員の成長意欲や顧客志向を育てることにつながります。

このような理念教育が浸透すれば、社員一人ひとりが周囲に対して役立ちたいというマインドを持ち、自発的に成長を望む人材に育ちます。また、理念をしっかりと理解した社員は、技術や知識を受け入れる「器」が大きくなるため、その後の技術教育の効果も高まります。

「心のコップや器」が下を向いている人に対して、教育や指導という水を注いでも、「マイナス思考」「他責思考」が邪魔をして、水はこぼれてしまいます。

一方で、コップが上を向いている人は、「素直」で「前向き」で「自責」で捉えるので、教えたことは、どんどん吸収していきます。

理念教育というのは、心のコップを上向きにして、さらに、器を大きくするものとして捉えていただくと良いかと思います。

AIやテクノロジーの発展は目覚ましく、技術力を上げるだけの成長では差がつきづらく、機械やAIにはできないことに注力していくことが求められています。

お客様が我々に仕事を依頼してくださる際、商品やサービスを評価していただいていることがベースにありながらも、それ以上に「人」でつながっている部分があります。

これから、益々、どんな人と一緒に仕事をしたいかが大事になってくるのではないでしょうか。

2.2 技術教育の重要性

技術教育は、社員が業務を遂行するために必要なスキルや知識を習得させることを目的としています。どれだけ理念がしっかりしていても、具体的な技術がなければ、実際の業務で成果を上げることは難しいです。

技術教育を通じて、社員は良い提案ができるようになったり、業務を効率的に進められるようになり、生産性が向上していきます。

しかし、多くの企業では「技術教育=OJT」になってはいないでしょうか。実際、我々も数年前までは2〜3週間程度の研修を終えたら、すぐにOJTで実践を積むという流れで技術教育を行ってきました。この場合、教える人によって教え方にバラつきがあり、どの現場に入るかによって成長スピードや経験することの差が生じてしまいます。

そこで、現在は技術教育を一新し、研修期間を長くして、社員をサポートしています。それにより、社員の満足度や離職率が改善され、若手社員のエンゲージメントが高まりました。

社員への教育を充実させることはお客様の満足度を向上させることに繋がり、それは結果的に、組織全体のパフォーマンス向上を意味します。

近年、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、業務上で必要とされる新しい知識やスキルを学ぶ「リスキリング」を耳にする機会が増えました。変化の激しい時代において、継続的に技術や知識を学べる環境を用意できるかの重要性も増しています。

3.社員教育で得られる5つの効果

次に、社員教育で得られる5つの効果を見ていきましょう。

● 社員の人間性・スキルアップが期待できる

● 企業理念を全社的に浸透できる

● 社員のエンゲージメントが向上する

● 企業のイメージアップに繋がる

● ノウハウが蓄積される

社員教育を正しく行うことで得られる効果・メリットについて理解して、長期的な目線で取り組んでいただければと思います。それではひとつずつ見ていきましょう。

3.1 社員の人間性・スキルアップが期待できる

社員教育を行うことで、社員の人間性やスキルが向上します。

技術教育を通じて具体的な業務スキルを磨くことで、ビジネスパーソンとしての成長が期待できます。

理念教育を継続していくことによって、ビジネスだけでなく「人」としての成長も、我々は大切にしています。

若くして活躍できる社員というのは、ヒューマンスキルも仕事の技術力も両方の能力を伸ばしています。このような社員が増えると、社内での「関係の質」が良くなって、会社全体の生産性が向上します。

人間性とスキルの両方がバランス良く成長すれば、組織の強みもより明確になるのです。

3.2 企業理念を全社的に浸透できる

社員教育は企業理念を全社員に浸透させるための重要な手段です。経営者の想いや理念が、なかなか浸透しないと悩んでいる方は非常に多いのが現状です。

採用段階でも会社の理念に共感する人を積極的に採用するようにしていても、人の考えというのは時間が経てば変わるものです。

「最初に共感していたから、それ以降は啓蒙する必要がない」と理念教育を蔑ろにしてしまうと、企業理念が全社的に共有できないという事態に陥ってしまいます。

その結果、それぞれが向かうベクトルにズレが生じて、お客様への価値提供や品質に支障が出てしまうこともあります。

そのような事態を避けるためにも、会社のビジョンや目標を社員一人ひとりが理解して、それに基づいて行動できる環境を整える必要があります。

そのためには、後でも説明しますが、経営計画書で評価される考え方や行動をできるだけ明文化したり、先輩社員が背中で見せることが大切です。

全員が同じ方向を向いて業務に取り組むことができれば、組織全体の一体感が生まれます。また、社員が企業理念を理解することで、顧客対応や業務の進め方に一貫性が生まれ、企業イメージの向上にもつながるのです。

3.3 社員のエンゲージメントが向上する

3つ目のメリットは、社員のエンゲージメントが向上する点です。

米国の調査会社ギャラップ社の「グローバル職場環境調査2024」によると、仕事への熱意や意欲、職場への貢献意欲を持つ人の割合を表す従業員エンゲージメントの国際比較で、日本はたったの6%で、国際平均の23%を大きく下回っているそうです。

エンゲージメントが低い状態で、良い仕事ができるとは思えませんし、職場への貢献意欲が弱いと、転職などのリスクも抱えています。

会社として成長できる環境を提供して、その結果、1人ひとりが成果を出して成長実感・貢献実感を持つことができれば、必ずエンゲージメントは上がっていきます。

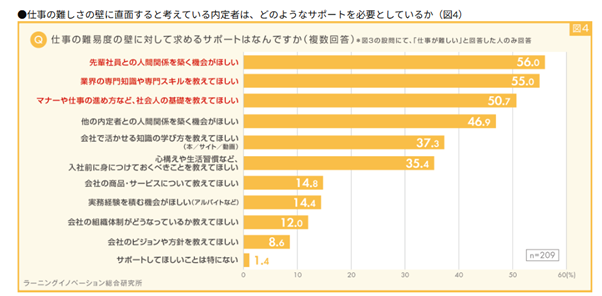

ラーニングイノベーション総合研究所の調査によると、若手社員は教育機会を求めています。

出典:ラーニングイノベーション総合研究所「内定者意識調査」対象者:2024年卒業予定

この期待に応えていくことができれば、エンゲージメントにつながっていきます。

新卒は3年以内に3割以上が退職する統計がありますが、教育体制を整備することで離職率を下げることにもつながります。

3.4 企業のイメージアップに繋がる

社員教育を積極的に実施することは、企業のイメージアップにもつながります。

社員教育が行き届いている会社やお店は、そこに入っただけで、良い空気感を感じるものです。皆さんも、そのような体験をされたことはあるのではないでしょうか。

教育によって社員が高いスキルや知識を持ち、顧客対応や業務遂行の質が向上すれば、外部からの評価が高まります。そのプラスの評価が、社員一人ひとりの自信につながっていき、成長意欲が増すことで、さらに会社としての評判が良くなるという好循環が生まれます。

また、教育に力を入れる企業は、社会的にも「社員を大切にする会社」として認知されやすく、これがさらなるイメージアップに寄与します。

働き方改革などにより、オンとオフが明確になってきている一方で、若手の社員も「成長したい」「価値のあるキャリアを築きたい」「自分の強みや個性を磨きたい」といった志向が高まっているため、会社側もその波に乗り遅れないようにしなければいけません。

企業が社員教育を重視していることは、採用活動においても強力な武器となります。優秀な人材は「成長できる環境」として企業を選ぶため、競争力のある人材を引き寄せやすくなるのです。結果として、企業の長期的な成長に寄与する要素が強まります。

3.5 ノウハウが蓄積される

社員教育を体系化していく過程の中で、会社としてのノウハウが言語化されて、企業の財産として残していくことができます。

中小企業の場合は、特にそうですが、技術・知識・経験などが属人化しており、うまく引き継がれていないケースがあります。

例えば、下記のようなことが当てはまります。

・製造部門のベテランの技術が伝承されていない

・複数店舗あるが、良い店舗の成功事例などが共有されていない

・トップ営業マンが、どんなことを工夫しているかが言語化されていない

教育をしていくなかで、これまで積み上げてきたノウハウや経験を、暗黙知から形式知にしていくことで、ナレッジを共有することができ、会社全体としての成長にもつながります。

4.理念を浸透させる理念教育(人間性教育)の具体的な方法

それでは、ここからは具体的に弊社で行っている社員教育の具体例を一部紹介します。

まずは、理念教育について以下の2点を解説します。

● 経営計画書

● 挨拶・朝礼

4.1 経営計画書

経営計画書とは、使命感(ミッション)・経営理念(バリュー)・未来像(ビジョン)・行動指針・中期事業構想などを明文化して、社員全員に共有するための重要な道具です。

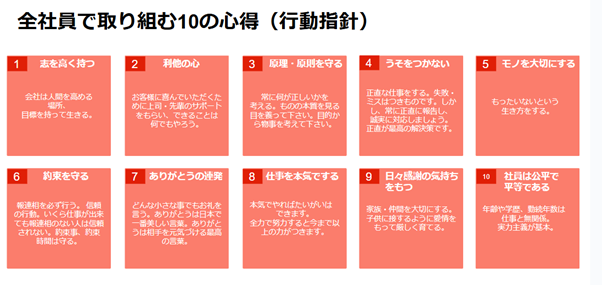

古田土会計グループでは、35年以上に渡って、この経営計画書を作成して、企業理念から行動指針、具体的なアクションまでを言語化しています。

「教育に関する方針」や「採用に関する方針」もあり、「どんな人材を採用するのか?」「どんな人材に育って欲しいのか?どんな社員にはなってはいけないか?」「どのような教育をするか?」などが明確になっています。

例えば、行動指針には下記のようなことが掲げられています。

「そこまで書くの?」と驚かれることもありますが、細かい部分までルール化することで社員間での無駄な認識の齟齬をなくせるのです。そうすることで、一つひとつの行動に悩むことなく瞬時にアクションできます。また、社内での評価基準も明確になるため、迷いがなくなります。

上司や先輩社員がOJTで教育することが大切ですが、教える人によってレベル差があると、社内全体でクオリティを担保できなくなります。

経営計画書をベースにしながら指導することで、ブレがなくなり、教育の質が上がります。

経営計画書の詳細については、下記の記事をご参考下さい。

参考:「中小企業が経営計画書を作成する20のメリット」

4.2 挨拶・朝礼

挨拶や朝礼という言葉を聞くと「なんか古く感じる」と思われるかもしれません。確かに、ただ形式的に情報交換の場としての朝礼や、自主性のない挨拶には価値がないでしょう。

しかし、弊社では「訓練の場」として朝礼の機会を設けています。教育で大事なのは、座学で学んだことを「行動」に落とし込む機会をどう設けるかですが、朝礼が絶好の機会になっています。

朝礼では毎週テーマに沿って課題が与えられ、アウトプットする仕組みがあります。例えば、経営計画書の内容を要約するなどです。

朝礼のなかでも経営理念を日常的に共有することで、反復的な理念教育が実現しています。

つまり、単に挨拶や朝礼を行うのではなく、その背後にある理念や目的をしっかりと伝えることが重要なのです。こうした実践的な取り組みが、社員の一体感を生み出します。

私は「凡事徹底」という言葉を口癖のように使っています。当たり前のことを当たり前のようにできる社員に育ってもらうために理念教育を重視しているのです。

しかし、一人ひとりにとっての「当たり前」は違います。そこで、会社内での当たり前の統一が必要になります。そのため、経営計画書で明文化したり、定期的な朝礼で復習する機会を設けているのです。

詳細は下記の記事をご参考下さい。

参考:朝礼とは何か?朝礼の必要性と社内を活性化させるための秘訣

参考:【社長なら知っておきたい】平凡を非凡に変える“凡事徹底”の力

5.知識やスキルを磨く技術教育の具体的な方法

続いて、技術教育について解説します。

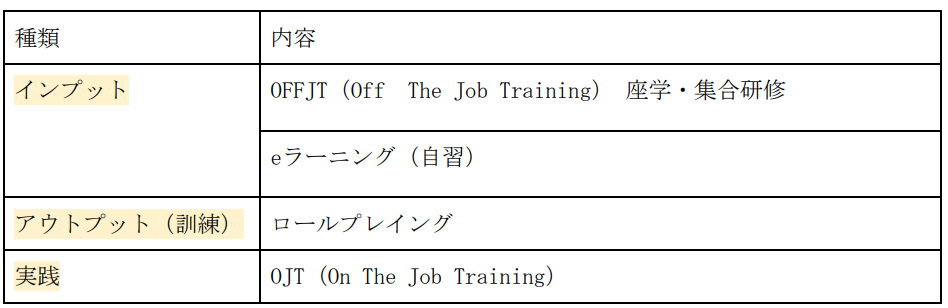

5.1 「インプット→アウトプット→実践」の3ステップで教育する

技術教育の手法は、①インプット ②アウトプット ③実践の3つに分かれます。

この3種類をバランス良く組み合わせることで、効果的な教育をすることができます。

最初は、知識をインプットする段階です。勉強会やeラーニングを活用し、業務に必要な知識を習得させます。

例えば、一定期間、新卒研修を実施したり、既存社員にも勉強会を定期開催することで、最新の業務知識や技術を学ぶ機会を提供することが多いと思います。

eラーニングを導入すれば、時間や場所を問わず学習が可能になり、忙しい社員でも効率よく学べます。自主学習の環境を整えることで、社員が自分のペースでスキルアップに取り組むことができるようになります。

次に、インプットした知識やスキルをアウトプットを通じて定着させます。

例えば、ロールプレイングや実践形式の訓練を通じて、実際の業務で使えるようにトレーニングを行います。圧倒的な利益率を誇るキーエンスでは「100回ロープレ」を行うことで、社員が完璧に技術を身につけるまで繰り返し訓練を実施しているそうです。

弊社では、若手社員は、毎日のミニロープレ(1回あたり10〜15分)で実践形式のアウトプットを実施し、インプットで終わらせない工夫をしています。

最後に、実践となります。理想は、1人で任せて実践させることですが、業務のレベルによっては、任せきれないことも現実に起こります。

そこで、例えば、上司や先輩社員と共に業務に取り組む「同席制度」を導入し、学んだ知識が現場でどのように活かされているのかを体感します。

弊社では、若手が先輩社員に同席することを積極的に進めていますが、同席での学びを深めるために、1回の同席で50個の気づきを書くということにチャレンジしています。

また、2人1組の担当制を採用することで、1人では解決できない問題にもチームで対処できる体制を整えておきながら、チャレンジさせることができます。

この3つの中で、インプットはできているケースが多いと思いますが、アウトプットと実践の教育が不十分ということがあるので、ご参考いただければと思います。

6.社員教育を成功させるために押さえておくべき3つのポイント

社員教育を成功させるために押さえておくべきポイントがいくつかあります。ここでは、最も重要なポイントを3点に厳選して解説します。

● アウトプットの場をあらかじめ用意する

● 目的をぶらさない【主役は誰か?】

● 何を勉強すればいいか?勉強するとどうなるか?の未来を見える化する

ひとつずつ見ていきましょう。

6.1 アウトプットの場をあらかじめ用意する

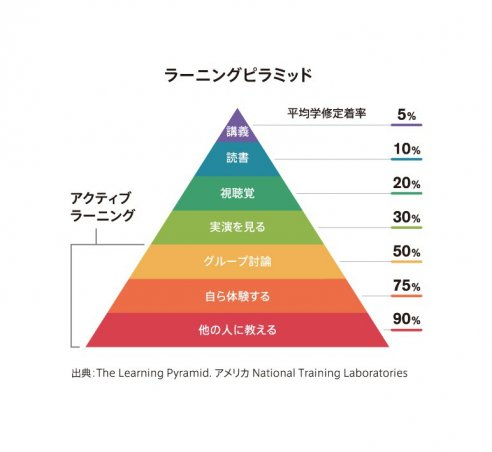

アメリカ国立訓練研究所という機関が発表した研究結果にラーニングピラミッドがあります。下の図で、学習方法による知識の定着率を表したものです。

単なる講義では、定着率はたったの5%ですが、誰かに教えたり、実際に経験することで学びの効果が大きく変わります。特に、一度でも経験しているかどうかは差が大きいので、研修の設計として、インプット+実践をセットで用意しておくことを推奨します。

例えば、先ほどご紹介したミニロープレですが、学んだことを2人1組のペアになってアウトプットしてもらっています。誰かに伝えることで、理解できていること・できていないことがハッキリと分かり、復習やさらなる学習につながります。

他には、若い人であっても社内の研修講師を任せたりして、教える機会を意図的に増やすのも一つの方法です。

6.2 目的をぶらさない

社員教育を成功させるために大切なことは、目的をぶらさないことです。

そもそも、皆さんは社員教育の主役は誰だと考えていますでしょうか?

社員教育の主役はあくまで社員自身で、教育の目的は社員の成長にあります。しかし、企業側の都合や利益が強調されすぎると、社員にとって教育の意義が見えにくくなり、モチベーションが低下する原因となります。

数年前までは弊社でも2〜3週間の研修を終えたらOJTに切り替えていました。研修体制が整っていなかったことが要因ではありますが、1日でも早く売上に貢献してもらいたいという思いもありました。目先の売上高は上がっていったとしても、教育不足により現場で思い通りにいかないと、中期的には離職につながったり、成長の伸びが良くない現象が起きました。

その状態を打破するために、社員教育の改革に踏み切り、教育の軸を目先の数字ではなく「社員の成長」にフォーカスして、研修期間を伸ばしました。

結果的に、短期的な売上高は少し下がりましたが、離職率は大幅に下がり、2〜3年スパンでの成長は早くなっています。

6.3 何を勉強すればいいか?勉強するとどうなるか?の未来を見える化する

社員が主体的に学び、スキルを磨いていくためには、学習の成果や未来像を明確に見える化することが不可欠です。

学習の目的やその先にあるキャリアの展望が曖昧だと、社員はなぜ学ぶのかという目標を見失いやすくなり、モチベーションが保てなくなります。そこで、教育プログラムにおいては、成長のステップを段階的に設定し、具体的な目標を明示することが効果的です。

例えば、「格付基準書」や「キャリアパス」を導入すれば、社員がどのスキルを身につければ次のステップに進めるのかを明確に示すことができるでしょう。こうした可視化された基準があれば、社員は自分の現在地と目指すべきゴールとの距離を正確に理解でき、自発的に努力を重ねられるようになります。

参考までに、弊社の「格付基準書」には各等級ごとに、下記のような項目を記載しています。

・標準年数

・職務基準(仕事内容)

・知識

・資格

・スキル

・期待機能

・目標売上

学習の過程や成果が見える化されていると、社員は「自分が成長している」「この勉強が未来につながる」と確信を持てるため、より積極的に学び続けられる環境が築けます。

7.まとめ

今回は「社員教育」をテーマに、企業の成長における社員教育の重要性を解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

社員教育における主語は「社員」です。彼ら彼女らの成長を全力でサポートすることが社員満足につながり、その先のお客様満足にも繋がっていきます。

その環境にやりがいを感じてくれるとエンゲージメントが高まり、ご紹介したような観点で会社経営にプラスの影響をもたらしてくれます。

いきなり大きなリソースを教育に投下することは難しいかもしれませんが、向こう5年、10年の会社を支える人材を育成するための投資として目を向けてみてはいかがでしょうか。