社長のための試算表の読み方初級ガイド!試算表で見るべき6つのポイント

世の中の多くの経営者は、試算表を手にしても売上や経費の多い少ないを確認するだけで終わってしまい、本来の経営判断に十分に活かせていません。

その原因は、経営者が試算表の「正しい読み方」を体系的に学ぶ機会がほとんどなく、数字のつながりや見るべき優先ポイントを理解できていないからです。

試算表の見方は難しくありません。すべての数字を上から順番に見る必要もなく、見るべきポイントを知り、それを毎月「定点観測」することが大切です。

見るべきポイントは以下の6つです。

①売上高は目標値との差額を確認する

②利益は「経常利益額」と「経営安全率」を確認する

③現預金は総資産の30%に近づいているかをチェックする

④純資産は「額」と「比率」を確認する

⑤借入金の「実質返済期間」を確認する

⑥残高だけではなく動きを見る

この記事では、試算表とは何か、毎月の試算表のどこを重視すれば良いのかを6つのポイントにしぼってわかりやすく解説していきます。

1.試算表の基礎知識

この章では、試算表とはそもそも何なのか、基本の内容を解説していきます。

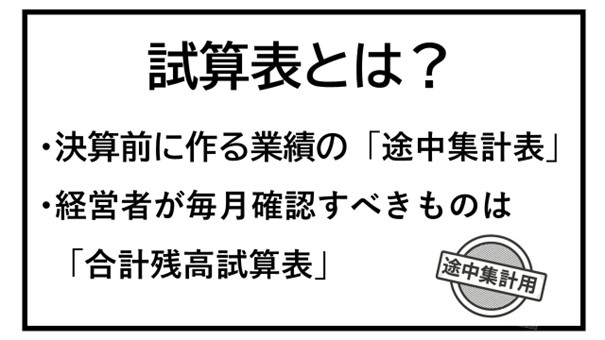

1.1 試算表とは

試算表は、1年に1回の決算作業に入る前に作成する、業績の「途中集計表」です。通常、試算表は毎月1か月単位で作られます。

仕訳入力をした会計データから作るもので、仕訳が正確に入力されているか、数字の残高は正しいかをチェックするための、期の途中に作られる各科目の集計表です。

試算表には下記の3種類があります。

- 合計試算表

- 残高試算表

- 合計残高試算表

3種類ありますが、経営者が毎月見るべきもの、会計ソフトから一般的に印刷されてチェックすべきものは③の「合計残高試算表」になります。残りの2つは経営者が経営判断のために見るという視点からすると無視して結構です。金融機関から提出を求められる試算表も、一般的には「合計残高試算表」のことを指しています。

この記事では「試算表」=「合計残高試算表」として説明していきます。合計残高試算表は、会社の財産の状況を示す貸借対照表と、会社の経営成績を示す損益計算書の2つがあります。

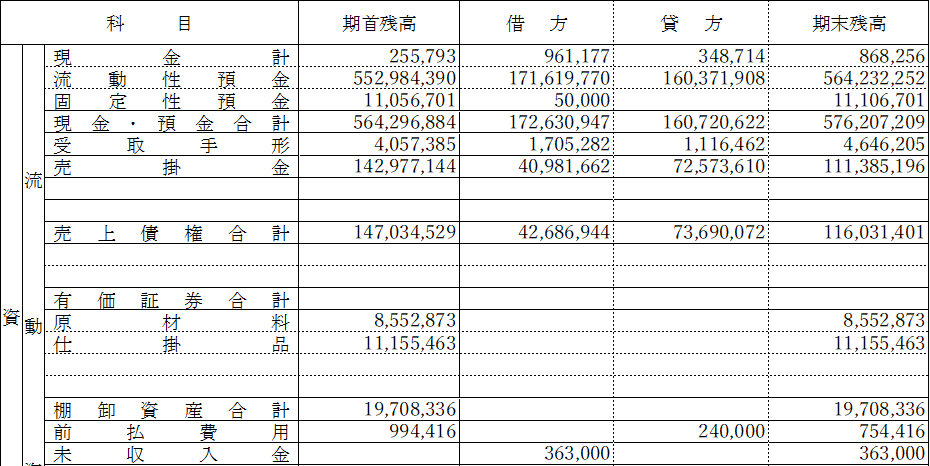

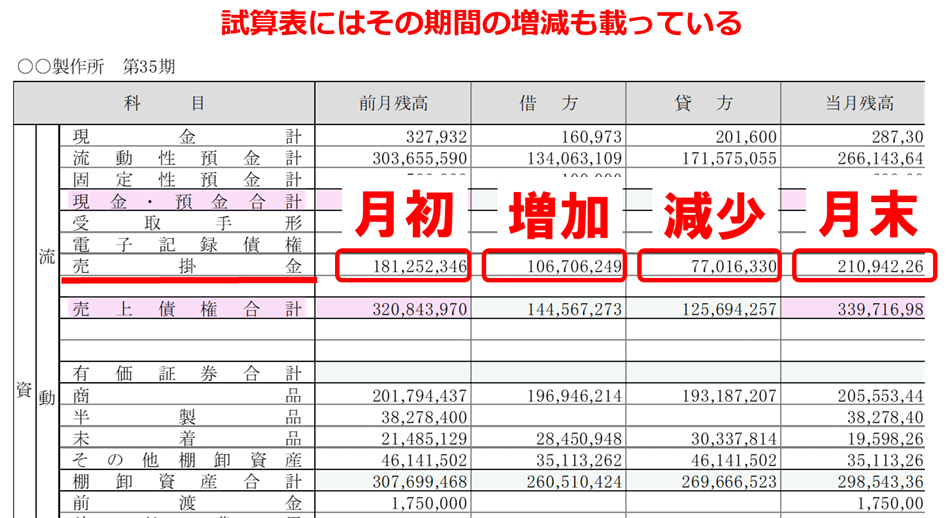

合計残高試算表では、その時点の各科目の「残高」だけではなく、「借方」、「貸方」に分かれているのが特徴です。「借方合計」と「貸方合計」は必ず一致しており、勘定科目ごとに一定期間にどれだけ動きがあったかがわかります。現金であれば、いくら入金があったのか、いくら出金があったのかを確認することができます。

1.2 試算表を作成する目的

中小企業が試算表を作成する目的を、経理担当者と経営者の視点に分けて説明します。

1.経理担当者の視点

(1)仕訳の正確性の確認

会計入力や転記が正しく行われているかをチェックします。

(2)決算書作成の基礎

決算書作成は、試算表がベースとなりますので期中の状況確認や適切な決算につながります。

2.経営者の視点

(1)業績の評価

前年度との業績比較、問題点を数字で明確に把握できます。

(2)経営改善ツール

資産、負債、売上、経費、利益などの区分ごとに財務状況を継続的にチェックし、改善策を早く打てます。

(3)資金調達のための資料

金融機関は、1年に1回の決算書だけではなく、期の途中の企業の財務状態や売上見込みを評価するために、最新の試算表の提示を求めます。

以上のように、試算表は「正確な会計確認」と「経営状況の把握・改善」に欠かせないものです。

1.3 試算表と決算書の違い

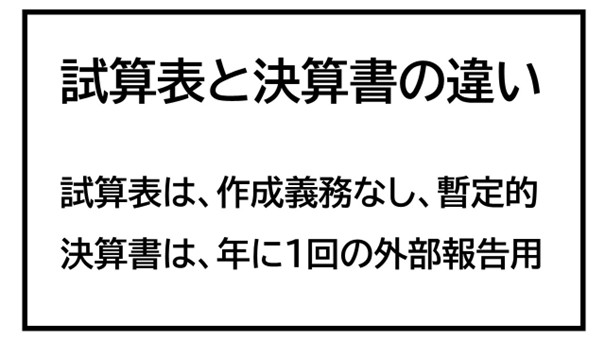

試算表と決算書は、表現している内容は似ていますが、以下のような目的や内容の違いがあります。

|

|

試算表 |

決算書 |

|

作成頻度 |

毎月、毎四半期など任意に作成 |

年に1回、会計年度ごとに作成 |

|

作成義務 |

法律上の義務なし |

会社法・税法に基づき義務あり |

|

作成ルール |

特に規定なし |

会計基準・法律に基づくルールあり |

|

作成する目的 |

期中の経理処理の確認用 |

1年間の外部報告用 |

|

形式 |

総勘定元帳の残高を集計した一覧表 |

B/S、P/L、CF計算書、個別注記表など複数の報告書を含む |

|

利用者 |

経理担当者、経営者、金融機関 |

投資家、金融機関、株主など、外部ステークホルダー |

|

正確性 |

暫定的。修正や概算計上が可能 |

確定値。公式報告用のため修正不可 |

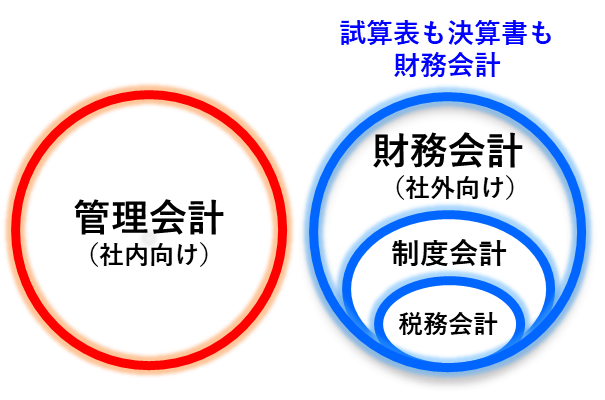

試算表は、期の途中のチェック用であり、決算書と比較すると簡易的な形式、法律の規制もないという位置づけになっています。しかし、「管理会計」のように会社独自のルールによって作成するわけではありません。

試算表も最終的には外部報告用の決算書の作成につながる資料であるため、外部報告用である「財務会計」のルールによって作られます。

「管理会計」と「財務会計」の違いについてはこちらの記事を参考にしてください。

管理会計とは?中小企業が取り組むべき5つの管理会計

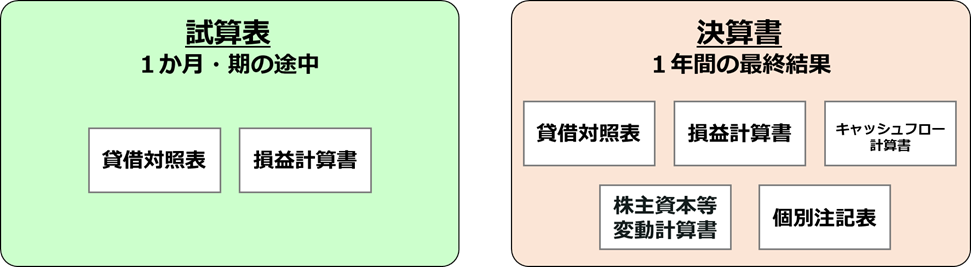

1.4 試算表の構成

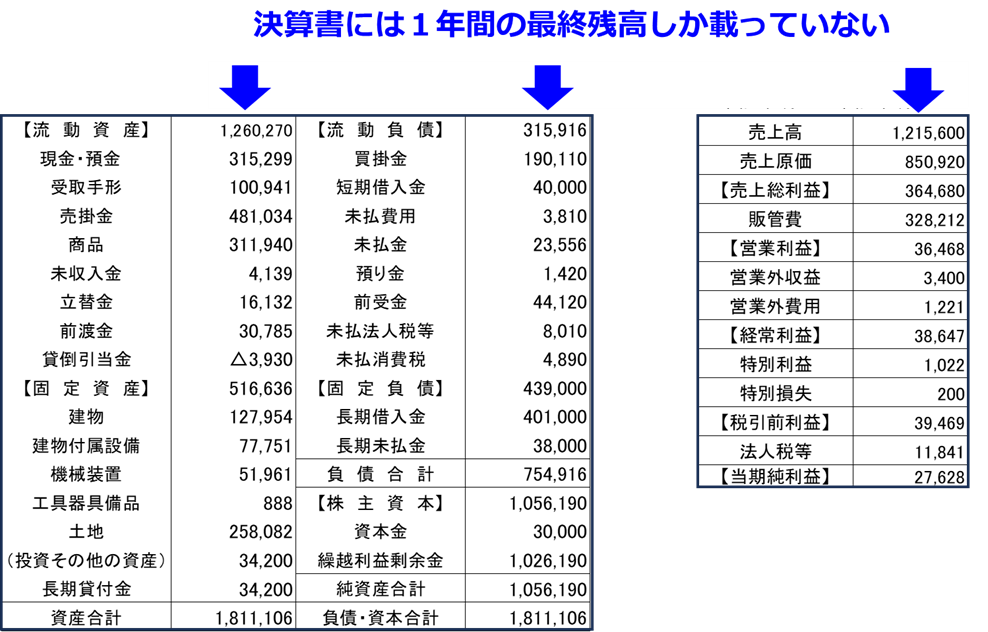

試算表は、貸借対照表と損益計算書の2種類があります。それぞれが、最終的に1年に1回作られる決算書の貸借対照表と損益計算書につながる、途中段階の資料になります。

貸借対照表は、その時点の会社の財産の状況を表しています。現預金の残高、売掛金の残高、所有する機械や備品の残高、借入金の残高など、現時点でいくら資産を持っているか、負債を持っているかなどが載っています。損益計算書は、1か月単位や期首から現時点までの経営成績を表しています。

売上高や各経費、利益がいくら出ているかなどが載っています。貸借対照表と損益計算書の概念の違いについてはこちらの記事を参考にしてください。

貸借対照表と損益計算書は何が違うのか

試算表も決算書も「貸借対照表」、「損益計算書」の両方を作りますが、見た目が違います。

試算表も決算書も「貸借対照表」、「損益計算書」の両方を作りますが、見た目が違います。

決算書は、1年間の最終結果をまとめるものです。そのため、各項目の数字は「最終残高」しか載せません。

一方、試算表は、期の途中経過を表すものであるため、その期間の動きを「借方」、「貸方」に分けて表現しています。複式簿記では、各科目の仕訳を左側(借方)と右側(貸方))に分けて入力するため、仕訳の集計表である試算表には、そのまま「借方の合計値」「貸方の合計値」として各項目の増減が載ります。

上図の試算表であれば、月初の売掛金は181百万円あり、この1か月で106百万円の売掛金が新たに発生し、1か月間で77百万円の売掛金が回収されて、月末には210百万円の残高になっているという動きと結果が両方載っています。

決算書と試算表では、載っている各科目は同じですが、最終残高だけなのか、その動きまでが載っているのかという構成上の大きな違いがあります。

2.経営判断に活かすために試算表で見るべき6つのポイント

この章では、具体的に月々の試算表をどのように見るのか、6つのポイントに絞ってご紹介します。

2.1 「売上高」は目標との比較を重視しよう

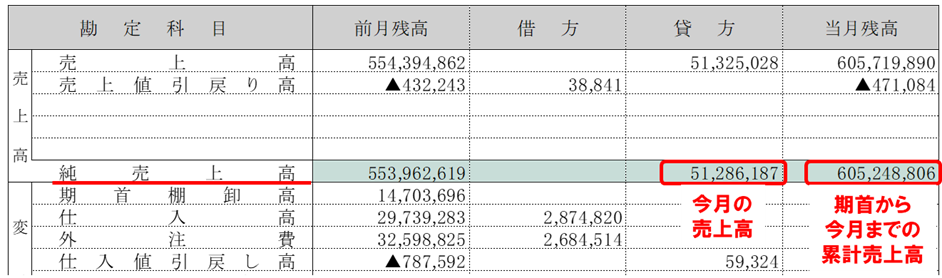

単月の試算表で損益計算書をみた場合、その単月の試算表の「貸方」に載っている売上高は、その月に稼いだ売上高になります。下図であれば、51,286,187円が当月の売上高です。そして、右側の「当月残高」に載っている数字605,248,806円が、今期の期首から当月までの累計売上高になります。

売上高の数字は、単純に多い、少ないを見るだけでは不十分です。数字は正しく理解するためには比較が大切です。そして、本来は、今月はいくら売上を上げなければいけないのかという計画を作っておく必要があります。そのうえで下記の7つの比較を実践してください。

- 今月と前月との比較

- 今月と直近3か月との比較

- 今月と今期平均値との比較

- 今月と前年同月との比較

- 今月までの累計と前年同月までの累計での比較

- 今月と今月目標との比較

- 今月までの累計と期首から今月までの累計目標との比較

売上高だけでもこれだけの比較をする必要があります。特に大事なのは、⑥、⑦の目標との比較、差額の確認です。

前年の同月の売上高と比べて、前年比〇%だったと比較するだけの会社が多いので要注意です。

会社は前年を超えれば良いのではなくて、立てた計画に対してどうだったのかを把握することが最も大切です。目標と実績との差額をチェックすることで、経営者が立てた仮説と市場とのズレを把握することができるのです。

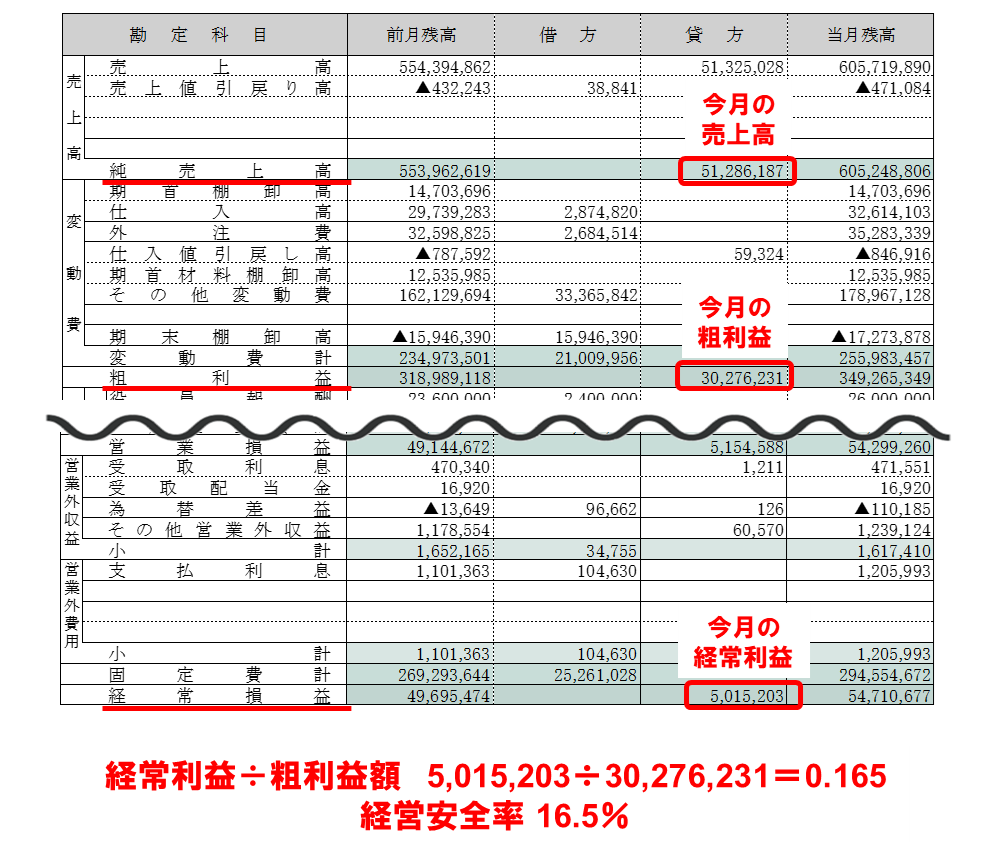

2.2 「経常利益」は額だけではなく比率も確認しよう

売上の次に、各種経費を差し引いた「経常利益」をチェックします。損益計算書には利益が5つ出てきますが、経営者の立場で最も大事な利益は「経常利益」です。経常利益を読むことが、損益計算書の目的である、「会社の経営成績」を判断する基準になります。

経常利益には本業の稼ぎ以外にも、営業外収益(雑収入など)や営業外費用(支払利息)も加味されています。これらは本業の儲けではありませんが、基本的には毎期、継続して発生するものです。ですから、これらも含めたうえで、会社の正しい実力、正しい成績という見方をします。

経常利益の額も売上高と同様に、7つの比較で数字をチェックしましょう。最も大事なのは目標との比較です。

そして、経常利益を確認する際は、その月の収益性を確認するために「額」だけではなく「率」もチェックします。率は売上高と経常利益額の関係を見る「売上高経常利益率」ではなく、粗利益額と経常利益額の関係で見る「経営安全率」で収益性を測定することが重要です。

経常利益÷粗利益(限界利益)で計算されます。

この経営安全率は「稼いだ粗利益額のうち何%が経常利益として残っているか」という意味です。

また、「あと何%販売数量が減少したら自社が赤字になるのか」を表しています。

%が高いほど安全ということであり、経営の余裕度も確認することができます。

経常利益は額だけではなく経営安全率まで毎月チェックし、目標は10%以上、理想は20%を目指しましょう。

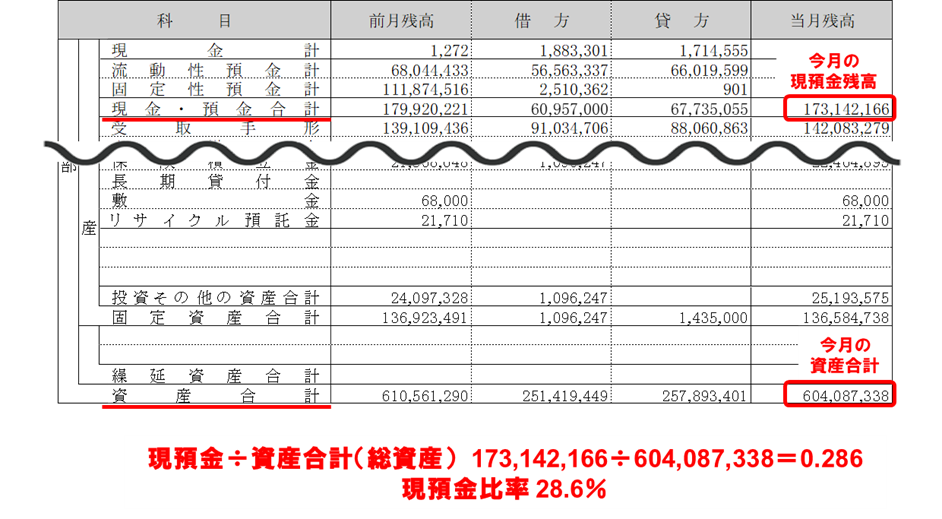

2.3 「現預金」は適正水準と比較しよう

次は試算表の貸借対照表を確認します。試算表であっても、決算書であっても、貸借対照表で最も重要な項目は「現預金の残高」です。会社はお金が無くなった時に倒産しますので、説明するまでもなく最重要項目です。

古田土会計グループがおすすめする、中小企業が最初に目指すべき現預金残高の水準は、「総資産のうち30%を現預金で持ちましょう」という目標数値です。

この現預金比率は、現預金÷総資産で計算されます。

30%の目標値に向けて、現預金がいくら増えているか、いくら足りないのかを毎月確認するようにしてください。現預金の水準、貸借対照表の読み方の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

図で一目瞭然!貸借対照表(B/S)の読み方超初級ガイド

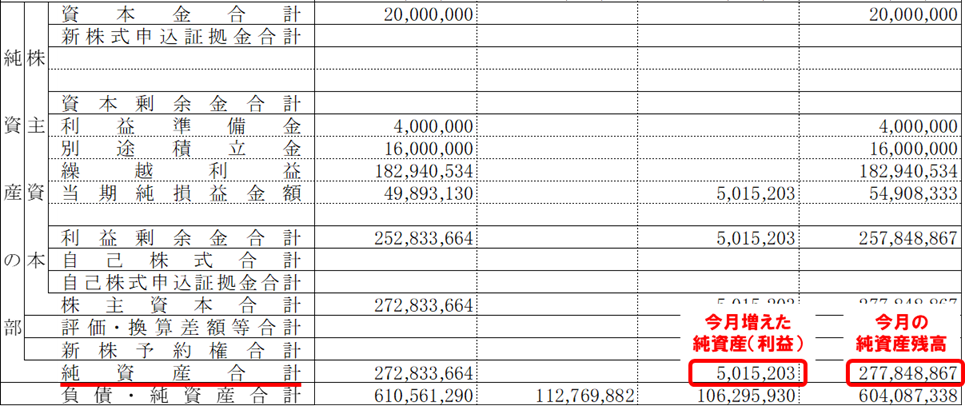

2.4 「純資産」は額と比率を確認しよう

貸借対照表の中で次にチェックしていただきたいのが、「純資産」です。純資産は自己資本とも呼ばれます。純資産は毎月の損益計算書の最終利益が積み上がって増えていきます。赤字であれば、逆に減っていきます。

この純資産は、「資本金+利益の積み増し」で作られていますので、「誰にも返さなくても良いお金」というイメージです。会社の内部蓄積とも言えるでしょう。ですから、純資産の額を増やし、その割合を増やすことは、「誰にも返さなくて良いお金」の比率を高めるということであり、会社の安全性・健全性を高めるということになります。

そして、総資産のうち、どれだけが純資産の割合かを計算したものが「自己資本比率」になります。純資産÷総資産で計算されます。

自己資本比率の最終的な理想は60%です。中小企業の場合、最初の目標として、まずは30%を目指しましょう。

2.5 「借入金」は何年で返済しているかチェックしよう

試算表の貸借対照表で次に確認してもらいたいのが「借入金」です。借入金には短期借入金、長期借入金、役員借入金、社債などがあります。多くの中小企業で借入金がありますが、経営者の方に質問をすると、自社の月々の返済額、年間の返済額をすぐに答えられない方がいらっしゃいます。

借入金の返済額は、資金繰りに直結する大事な情報です。経営者は常に返済額と借入総額が頭に入っているようにしてください。

そして、中小企業では借入金の返済額が多く、資金繰りが苦しくなっている会社がたくさんあります。

それは、返済できるだけの利益が出ていないということもありますが、借入本数が多くなっていることで、実質の返済ペースが早くなっていることが原因です。

試算表を確認し、今ある借入残高の総額を、年間の返済額で割ってみてください。

「借入総額÷年間の借入返済額」で計算します。そうすると、すべての借入額を、これから実質何年で返済できるかの年数が計算できます。

その数字が3年以下になっている場合は、明らかに借入返済ペースが早いと認識しましょう。

対策としては、借入がある金融機関に相談をし、月々の返済額が少なくなるような提案をしてもらうことです。具体的には借入本数を増やすのではなく、同一銀行内の複数の借入本数をまとめて、借り換えを検討するということになります。これらの情報も試算表を毎月チェックしていれば、すぐに検討ができるようになります。

2.6 「残高」だけではなく借方・貸方の動きを見よう

試算表の見方として最後のポイントは「動き」を見るということです。これは、決算書では見ることができない、試算表だからこその確認方法になります。1.4でも説明した通り、決算書は最終残高しか載っていない形式に対して、試算表は「期首残高・借方・貸方・当月残高」と形式になっており、その月、その期間での動きが載っています。

試算表では残高だけではなく、この動きの情報を経営者は把握するようにしてください。

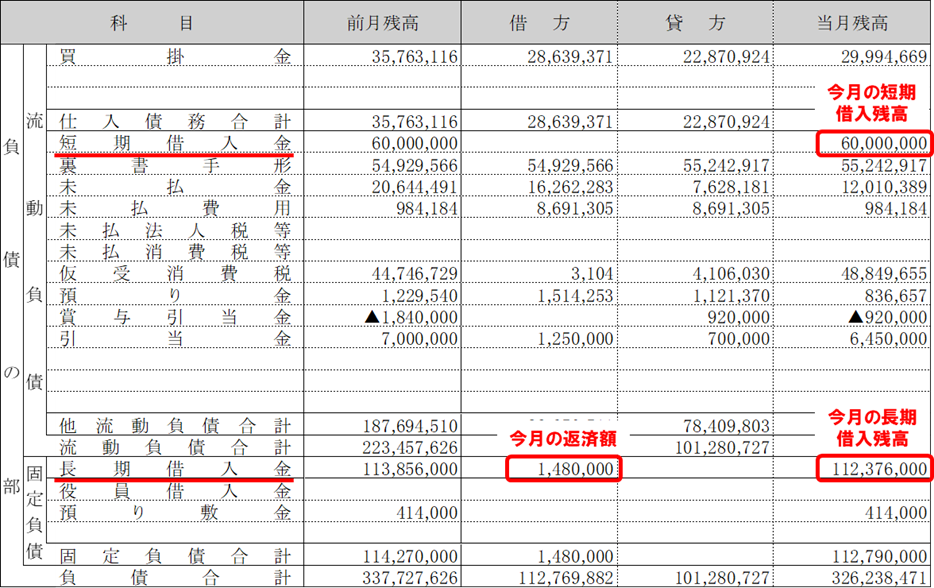

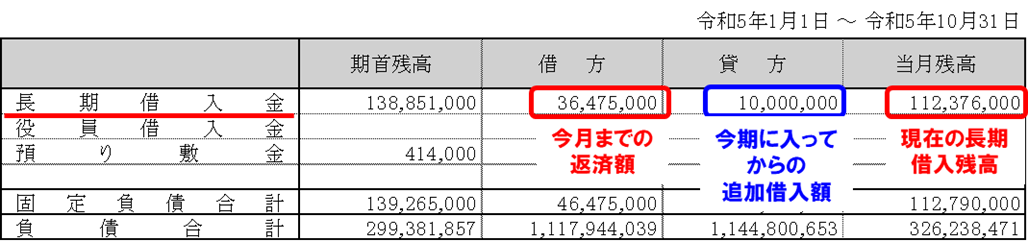

例えば、下図は12月決算の会社で、期首1月から当月10月までの累計の試算表です。

この場合、期首に138.8百万円あった長期借入金が、10か月間、順次返済をし続けたことで今月末に112.3百万円まで減ったわけではありません。期首に138.8百万円の借入があり、今期に入ってから10.0百万円の追加借入をし、36.4百万円を10か月間で返済したので、借入残高は112.3百万円になったわけです。

今期に入ってから10か月間でいくら借りて、いくら返したのか、その結果いくらの借入残高になっているのか、そこまでの情報を経営者は把握しておく必要があります。

これは、売掛金や貸付金の残高や回収状況、今期に入ってからの設備投資額や資産の売却状況を把握する際にも同じことが言えます。

試算表では残高だけを確認するのではなく、期中の動きまで把握する必要があります。

そのために、

- 「単月の試算表」で1か月の動きを把握し、

- 「期首から当月までの累計の試算表」で期中の動きを確認する

という両方の試算表をチェックすることが重要です。

3.試算表にプラスαで確認すべき4つのこと

この章では、試算表だけでは読み切れない部分について、経営者がプラスαで毎月確認すべき内容を解説していきます。

3.1 損益は月々の推移表にする

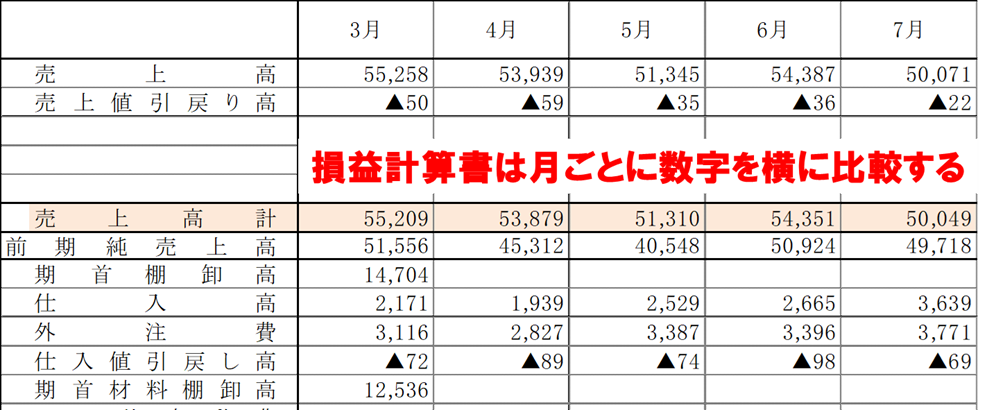

試算表は、「期首残高・借方・貸方・当月残高」という構成で動きを見るためにはわかりやすい形式です。しかし、損益計算書に限定して言えば、この形式だと数か月間の比較がしにくいという側面があります。

損益計算書は、前月、直近3か月など、過去との横並びの比較で数字を把握すると直感的に今月の数字が良いのか悪いのかが把握しやすくなります。

そのため、貸借対照表は試算表の形式で、損益計算書は月ごとに横に推移していく形式に作り替えて数字を捉えることをおすすめします。

3.2 キャッシュフロー計算書を確認する

試算表だけでわからないものの1つが、キャッシュフローです。キャッシュフローとは、「お金の流れ」です。

損益計算書で出た利益が、そのまま貸借対照表のお金として増えていないということがよくあります。しかし、試算表だけでその理由を見つけ出していくのは非常に困難な作業です。「儲けた利益がどこに消えたか」を把握するためには、キャッシュフロー計算書を作る必要があります。

キャッシュフロー計算書は上場企業では作成義務があるので決算時には必ず作るものですが、多くの中小企業でキャッシュフロー計算書を作っていません。キャッシュフロー計算書は1か月分の単月のキャッシュフロー計算書と、期首から当月までの累計のキャッシュフロー計算書の2つを必ず作って、試算表とセットで毎月確認するようにしてください。

キャッシュフロー計算書についての詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

お金の動きを読む!初心者でもわかるキャッシュフロー計算書の見方

3.3 資金繰り表を作る

キャッシュフロー計算書は、「儲けた利益がどこに消えたか」という過去の状況を分析するためのものです。試算表もまた、過去の結果を表しています。未来に向けて経営を進めていく上では、試算表とキャッシュフロー計算書ではまだ足りません。

会社で最も大事なのは、売上でも利益でもなく、お金です。これからお金が増えるのか減るのかを知ることが経営においては最も重要です。しかし、試算表とキャッシュフロー計算書だけでは、的確にその予測するのは難しいのです。

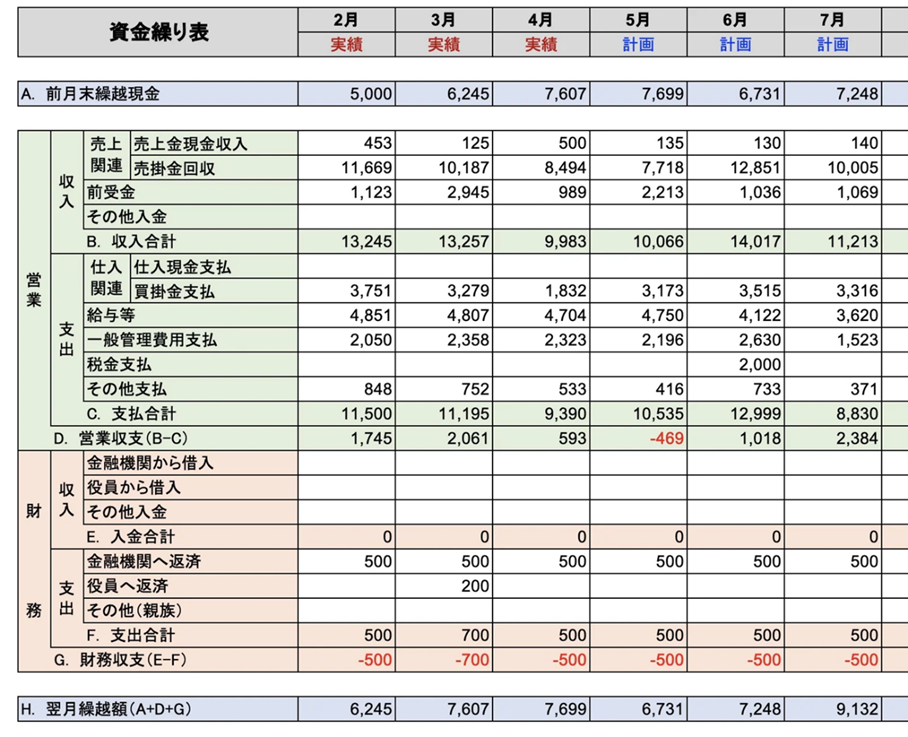

資金繰りが安定していない会社は、試算表をベースに下図のような「資金繰り表」まで作成してください。

損益の予測をベースに、実際にいつ入金があり、いついくら支払いがあるのか、借入金の返済額や追加借入の予定も含めて、お金ベースの動きを予測、計画していきます。

3.4 限界利益を把握する

最後に、経営者の方にプラスαで理解していただきたい概念が「限界利益」です。試算表は、1.3で説明した通り、決算書と同様に法律で決められた一定のルールのもとに作成されています。「財務会計」と呼ばれるルールです。

財務会計は外部報告用のルールであるため、自社の経営に活かすための形式にはなっていません。第2章で説明した6つのポイントを押さえても、数字が苦手な方にとっては読み取りにくい部分もあるかと思います。

数字を経営に活かすためには、「財務会計」のルールで作られた試算表を組み替えて、ひと手間加えた「管理会計」で数字を見ることをおすすめします。

管理会計の中で最初にやるべき手法が、「限界利益」を把握することです。

試算表に表示されているすべての費用を「変動費」と「固定費」に分け、売上高から変動費を引いたものが「限界利益」と呼ばれる利益になります。この限界利益は試算表には表示されていませんので、自社で計算する必要があります。

限界利益を把握することで、数字をシミュレーションしやすくなり、本当に儲かっているのかを把握しやすくなります。限界利益の活用の仕方については、こちらの記事を参考にしてください。

限界利益とは?計算方法や粗利との違いを分かりやすく解説!

4.まとめ

試算表は、会社の今の状況を数値で客観的に示してくれる大事な速報資料です。試算表で見るべきポイントを理解し、毎月チェックすることで、数字を経営に活かせるようになります。また、試算表だけではどうしても読み切れない部分もあります。

古田土会計グループでは試算表では理解できない部分を補うため、独自の「古田土式月次決算書」を作成してご提供しております。

そのうちの1つである「未来会計図表」がダウンロードできますので、ぜひ自社の数字をあてはめてご活用ください。