リーダーシップとは?人や組織を未来へ導くために知っておきたいこと

「リーダーシップ」が大事と言われるけど、具体的にどういったものなのか、どのように磨いていけば良いのか迷われる方も多いのではないでしょうか?

リーダーシップ力が備わっていると、周りに良い影響を与え、良い方向に導いていくことができます。

良い影響を与えるという観点で考えると、どんな人にとっても必要となると言ってもよい能力です。

リーダーシップは、どんな人でも発揮できるし、また経営者や管理職であればなおさらリーダーシップが求められます。

ジョン・P・コッターの『21世紀の経営リーダーシップ』にリーダーシップの必要性についてこう記しています。

『組織を動かす人々は、マネジメントとリーダーとしての仕事を両方こなすようになってきている。有能なトップマネジメントは、自分の時間の80%をリーダーとしての仕事に充てる。しかし、組織の階層の一番下に位置する担当者でも20%の時間をリーダーとしての仕事に充てている』

引用:『21世紀の経営リーダーシップ』ジョン・P・コッター著

弊社では、創業者や経営者が先頭に立ってリーダーシップを発揮し、社内・お客様のみならず、同業者の会計業界にも方向性を示しています。

さらには、管理職や現場のメンバーが自分の置かれた状況においてリーダーシップ力を発揮することで、同じベクトルを向いて、若手からベテランまで活き活きと働いています。

我々が学んで経験してきた実践的なリーダーシップについて、ご紹介して参ります。

1.リーダーシップとは?

1.1 リーダーシップがもたらす価値

リーダーシップとは何か?と問われた時に、いくつかの定義がありますが、

ひとことで言うと、

「人や組織に、良い影響を与え、目指す方向に導いていく」

ことだと考えています。

方向性を示して、目指す方向にみんなを導き、各人が持っている力を引き出していくことができれば、それはリーダーシップが発揮できている状態です。

サッカー、バレー、野球などの集団スポーツなどが分かりやすいですが、個々人の能力やスキルが高いチームが勝てるかというと、そうとは限りません。個々の能力は低くても、素晴らしいリーダーがいて、チームの力を最大限引き出せている方が勝利するケースがよくあります。

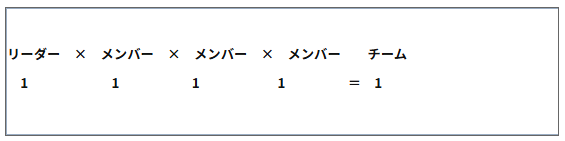

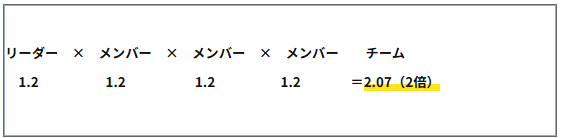

メンバーが結束して、全員の力を発揮できるとどうなるかを数字で捉えるとイメージしやすくなります。

例えば、それぞれが100%(1)の力を発揮している場合はチームの力は100%(1)になります。

同じベクトルを向いて、チーム全員で力を発揮でき、ひとり一人が120%の力を出せるとチーム全体では2倍以上のパワーになります。

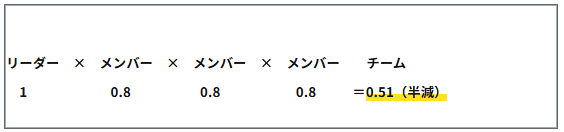

一方で、人が集まっていても、方向性がバラバラで、リーダーが100%の力を発揮していても、メンバーの力が8割程度になっていると、チームの力は半減します。

メンバーの力を最大限引き出すためにも、方向性を示してベクトルを合わせることが一番の役割です。

1.2 リーダーシップのスタイルと変化

リーダーシップをどう発揮するかを考える時に、多様なスタイルがあり、どういったスタンスが良いのか迷われる方もいるのではないでしょうか。

結論としては、

・自分に合っているか

・相手の状況に合わせているか

・時代の変化に対応しているか

が大切で、メンバーに「ついていきたい」と思ってもらえ、「いかに集団をまとめ、良い影響を及ぼし、一つの方向に導く」かどうかです。

具体的な事例でご紹介します。

まずは、時代の流れに伴う求められるリーダー像の変化です。

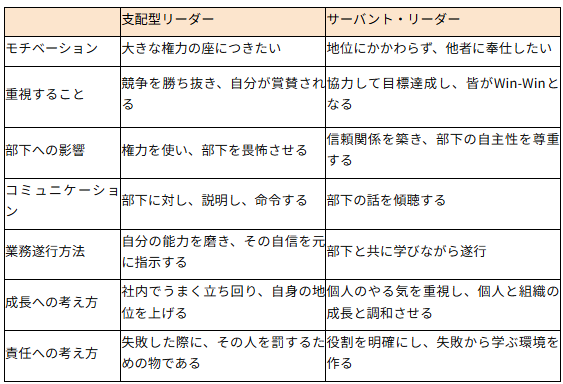

過去の日本企業において主流だったのは、トップダウン型の「支配型リーダーシップ」でした。以前は一方的な指示・命令のトップダウンが機能していましたが、価値観の変化や世の中の変化のスピードが上がってきている昨今においては、メンバーが主体的に考えて動けるような状況が必要不可欠になっています。

そこで、求められるリーダーシップも変わってきました。有名なのは、ロバート・K・グリーンリーフ氏が提唱した「サーバント・リーダー」で、役割としては、力を分け合い、メンバーの能力開発とパフォーマンスを最大限に高めていくというものです。

比較すると、このような違いになります。

参考:『サーバントリーダーシップ』ロバート・K・グリーンリーフ著

過去のスタイルに固執せずに「チームを良い方向に導く」ことを目的とすると、サーバント・リーダー的な要素を取り入れていく必要性も感じていただけるのではないかと思います。

もう一つ事例をご紹介します。

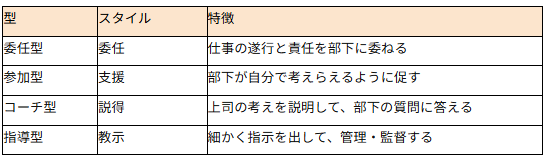

ポール・ハーシー氏とケン・ブランチャード氏が提唱した「シチュエーショナル・リーダーシップ論」です。

相手の状況に応じてリーダーシップを発揮するというものです。「部下の習熟度」に合わせて、指示を多くするのか、協働を多くするのかという観点になっています。

参考:『1分間リーダーシップ』K・ブランチャード著

例えば、メンバーの経験が浅い若手の場合、「自分で考えて動いて」と伝えてもうまく機能しない可能性が高いので、最初は「細かく指示を出して、管理していく」フェーズも必要です。

段々と育ってくれば、委任型や参加型に移行していくのが理想です。

2つの事例を通じて、「この方法が良い」という絶対的なものはなく、状況に応じて変わることをご理解いただけたのではないでしょうか。

次章で、リーダーシップの役割をお伝えしますので、目的を果たせるかどうかという観点で、各人に合ったリーダーシップを発揮していただけると良いのではないかと思います。

2.リーダーシップの役割

リーダーシップの役割は、ビジョンの提示とその実現、チームメンバーの力を最大限に引き出すことです。リーダーは、チームがどちらに進むべきかを明確に示し、そのビジョンを実現するための具体的な実行課題を設定します。

また、メンバーの考えや能力を引き出し、内外のメンバーを巻き込むことで、チーム全体の成果を最大化します。

2.1 ビジョンや目的の提示

チームがどちらに進むべきか、誰よりも先に、はっきりと方向を示すのが第一です。

チームの未来像を明確に描き、そのビジョンをメンバーと共有します。これは、組織の方向性を示し、全員が同じ目標に向かって進むための道しるべとなります。ビジョンが明確であるほど、メンバーはその実現に向けて一致団結しやすくなります。

例えば、我々の会計業界においてはAIで仕事がなくなると言われています。そこで、方向性として、コンサルティングに重点を置くのか、周辺事業を展開するのか、もしくは、既存の事業のまま何とかするのかなど選択肢は様々です。

目的がないと、仕事が作業的・受け身的になってしまいかねませんが、方向性が明確になると「これを頑張ればいいんだ!」とスイッチが入ります。

先が見えないのは誰も同じです。見えない中で誰よりも深く考え、誰よりも神経を集中して方向を示すことをできるのがリーダーシップです。

2.2 実行課題の明確化

ビジョンを実現するためには、具体的な実行課題を設定し、それに優先順位をつけることが重要です。

チームのリソースを最適に配分し、メンバーの100%以上の力を最大限に活かすことで、目標達成に向けた道筋を作ります。

課題を明確化する際に二つのアプローチがあります。

①原因や問題を解消するアプローチ

問題が発生した時に、その原因を考え、それを解消するという発想。

②最終目的から逆算するアプローチ

最終的に到達したいゴールから逆算して考えるという発想。

ありがちなのは、問題を解消する方法ですが、これだけだと対症療法になりやすくゴールに到達するとは限りません。

理想はビジョンや目的から逆算した時に浮き彫りになったことを課題にすることです。

2.3 メンバーの力を引き出す

リーダーは、メンバーひとり一人の能力や考えを最大限に引き出す役割を果たします。

メンバーとの対話を通じて意見やアイデアを取り入れ、メンバー自身の考えが反映されると主体性がもたらされ、「やらされ感」から「やりたい気持ち」に変わります。

この時に大事なことは、「短所是正」ではなく「長所伸展」で各人の得意なことを活かせるかどうかです。

ピーター・ドラッカーは組織・チームの目的をこのように記しています。

『組織の目的は、人の強みを爆発させ、弱みを無くすこと』

人は誰しも、相手の欠点や短所に目がいってしまうので、意識的にメンバーの良い点を見つけていくことで、弱みを無くして強みを活かせるチームを作ることができます。長所に気づくには、日頃からのコミュニケーションが必要不可欠です。

2.4 内外のメンバーを巻き込む

リーダーがいくら有能で、張り切って頑張っても、一人でできることには限界があります。

例えば、飲食店でお客様に美味しい食事を提供するには、自己完結では実現しません。

社内のメンバーだけでなく、社外のパートナー(例えば、食材の仕入先)の存在が必要不可欠です。

どんな仕事でも、社内外のパートナーのおかげで進んでいきます。

そこで、リーダーは、組織内外のステークホルダーを巻き込む役割が求められます。

これは、リーダーシップの範囲がチーム内部だけでなく、外部の協力者や関係者とも良好な関係を築くことを意味しています。

内外のメンバーを巻き込むことで、より広範なサポートを得ることができ、チームの目標達成に向けた基盤が強化されます。

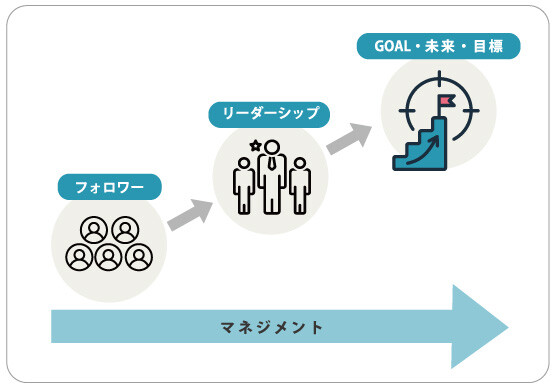

3.「リーダーシップ」と「マネジメント」と「フォロワーシップ」の違い

この章では、混同されがちなリーダーシップとマネジメントの違いを整理してお伝えします。あわせて、フォロワーシップについても解説します。

それぞれ異なる役割と特徴を持ちますが、どれも組織の成功に必要不可欠です。

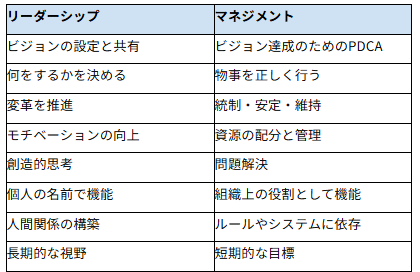

3.1 リーダーシップとマネジメントの違い

リーダーシップとマネジメントの違いをひと言でいうと、

リーダーシップは「ゴールを示し、メンバーの心に火をつける」

マネジメントは「ゴールが絵空事にならないように、実現への道筋を作って管理する」となります。

下記の比較表を見ていただくと、違いをイメージできるかと思います。組織を動かしていくには、どちらの役割も必要になります。

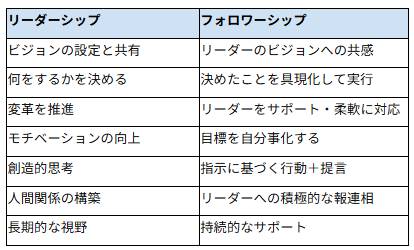

3.2 リーダーシップを支援するフォロワーシップとは

リーダーを支援する役割がフォロワーシップとなりますが、

リーダーシップはフォロワーがいて、はじめて成り立ちます。フォロワーシップを知ることで、リーダーシップへの理解が深まります。

ビジョン実現のためには、リーダーを支援するフォロワーが必要となります。フォロワーの協力や献身がなくては、ビジョンは具現化されません。フォロワーは、ビジョンに共感し、自律的にリーダーをサポートして、主体的にチームに貢献することが求められます。

指示を受け身に対応しているのではなく、上記のような姿勢でフォロワーシップを発揮することは、リーダーシップ力を養うことにもなっていきます。

リーダーシップの役割に対するフォロワーシップの求められることについて記載します。

4.リーダーシップを発揮するために必要な5つの力

リーダーシップを発揮するためには、ビジョン、実行力、判断力、対話力、委任力、熱意、向上心、柔軟性、発想力、誠実さなどが必要といわれていますが、

これまで数多くの経営者やリーダーに触れてきた中で、見事にリーダーシップを発揮され、良いリーダーとされている方の共通点をお伝えします。

4.1 率先垂範・言行一致

リーダーシップを発揮する上で、一番大切なことは『信頼』です。

いくら能力が高くても、学歴が高くても、優秀であっても、メンバーから信頼されていなければ、この人の言うことを受け入れよう、この人についていこうとはならないです。

優秀だけど、ついていけないというリーダーシップを見聞きした方は多いのではないでしょうか。

では、信頼を得るために大事なことはなんでしょうか?

それは、言行一致で「言っていること」と「やっていること」を一致させていくことです。

例えば、下記のようなことです。

・「挨拶など当たり前のことを徹底してやろう」と言うのであれば、自ら実践する

・「チームで協力してやろう」と言うのであれば、自身が協力的に働きかける

・「時間を守ろう」と言うのであれば、率先して時を守る

・「勉強しなさい、本を読みなさい」と言うのであれば、誰よりも学び続けている

どんなに美しい言葉を並べ立てても、行動が伴わなければ人の心をとらえることはできません。自分が他の人にしてほしいと思うことを、自ら真っ先に行動で示すことによって、まわりの人々もついてくるのです。

日本を代表するリーダーである稲盛和夫氏も「率先垂範」の重要性をこう書かれています。

リーダーが「言ったこと」「約束したこと」を率先する背中を見せることで、誠実さが伝わり、リーダーシップを発揮できる一番の力になります。

4.2 利他心

利己的なリーダーはチーム作りに失敗します。

「自分さえ良ければいい」「自分の成果だけ出ればいい」と思っていては、チームメンバーはついてきません。

リーダーが言うことや、行うことが利己のためだったとしたら、見透かされてしまいます。

例えば「自分のお金のため」「自分の出世のため」「自分の成果のため」という姿勢でメンバーを道具として扱っていると、相手に見透かされ、本気になってくれません。

自分だけが勝つのではなく、チームメンバーに達成感や成長実感を味わわせてあげる心意気があるかどうかです。まわりが良くなっていることに喜びを感じる利他心が求められます。

先ほどご紹介した稲盛和夫氏は「利他」について下記のように説いています。

4.3 しつこさ

目的やビジョンは1回伝えたところで、伝わるものではありません。

また、率先垂範しても、全員が賛同して行動に移してくれるとも限りません。

しつこく繰り返して、伝えていくことが求められます。

年度初めなどに、会社の方針・部署の方針などを発表して、それ以降はほとんど触れていないケースがあります。

例えば、経営計画書を作成して、経営計画発表会にて方針を伝えたきりで、その後、経営計画書が運用されていないということもよくあります。

10回言ってダメなら、100回、100回でダメなら1000回伝えるだけの覚悟が大切です。

メンバーが腑に落ちるまで、何度も同じことをしつこく働きかけることが必要です。背中に「我慢」という言葉を背負って取り組んでいきましょう。

しつこく動き続けた事例として鍵山秀三郎氏の掃除道をご紹介します。

4.4 任せる

一人でできることは有限なので、リーダーシップを発揮して

リーダーは、メンバーに自分で考えて行動するように促すこと、そして、できるだけメンバーの意見なども取り入れて仕事をしていく姿勢が大切です。

「相手の能力が足りなさそうで任せるのが不安」「相手に余裕がなさそうなので任せて大丈夫だろうか」といった感じで、「任せる」ことを躊躇している方もいらっしゃいます。

そんな方にお勧めなのが、「任せる」ことの定義を変えることです。

「任せる」=「不安・心配」となっているのであれば、

「任せる」=「相手の成長に貢献する・相手への信頼」と変えてみることをお勧めします。

「失敗したとしても、自分がフォローするから思い切ってチャレンジしてみよう」と伝えて、ぜひ任せることを実践してみましょう。

任せた後のポイントですが、松下幸之助氏の「任せて任さず」という言葉があるように、

任せっぱなしにせずに、必要に応じて報告を求めて、軌道修正や助言を与えてあげることが大切です。報告の場を定期的に準備するのはシンプルで良い仕組みです。

任せる方が苦手な方は、下記の2冊がお勧めです。

4.5 期待する

任せていく上で大事なことは、相手に対する期待です。

「あなたならできる」「あなたを信じている」「あなたならやり遂げてくれる」という期待を持って、メンバーと向き合うことが大切です。

皆さんも経験があるかと思いますが、相手から期待されているかは、何となく感じ取ることがあるのではないでしょうか。

「どうせこの人に頼んでも、うまくいかないのでは」「任せるのは正直心配だから、いざとなったら、自分でやってしまおう」という思いで接していると、日頃の態度、接触方法、目線などに表れてしまうものです。

「いいよ、後は自分でやっておくから、、、」という言葉が出てしまうのは期待値が低い証拠です。

期待するためには、相手の長所・短所を知っておくと、人によって期待できることも分かったうえで、信頼できるようになるので、日頃から相手を理解するような姿勢も大切です。

リーダーシップを発揮するために必要な力として、

「率先垂範・言行一致」「利他的」「しつこさ」「任せる」「期待する」の5つを紹介しましたが、山本五十六の名言がリーダーシップに求められる力を見事に表しているので、ご紹介して4章を締めくくります。

5.リーダーシップ能力を高めるための具体的な方法

リーダーシップ能力を高めるためには、実際の経験が最も重要です。次に、薫陶と学びを通じてリーダーシップを磨いていきます。それぞれの要素について具体的な方法を紹介します。

米国の人事コンサルタント会社のロミンガー社が、リーダーシップを発揮するために有効であった要素の調査・分析を行った結果、

個人の能力開発の影響度合いは「7割が経験、2割が薫陶、1割が研修」であることが判明。「70:20:10の法則」と呼ばれています。

5.1 経験(70%)

経験はリーダーシップを高めるために最も重要な要素です。

管理職でなくてもリーダーシップを発揮する場はいくらでもあります。そもそも、リーダーシップは、「会社やチームなどの目標を達成するためにメンバーに良い影響を及ぼす」ことなので、大小問わず、複数人が集まれば、リーダーシップが求められます。

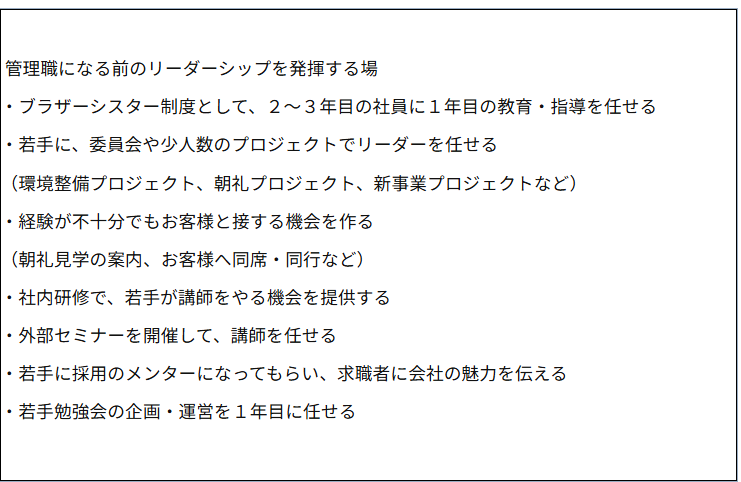

弊社では、下記のようなリーダーシップを発揮する機会があります。

こういったことを経験すると、自分自身は動くことはできても、他者へ働きかけて、動いてもらうことの難しさや楽しさを体感することができます。

5.2 薫陶(20%)

薫陶は経験豊富なリーダーからの指導やメンタリングを通じて、リーダーシップスキルを向上させる方法です。

主に二つのパターンがあります。

・メンターを見つける

信頼できるメンターを見つけ、定期的にアドバイスを受ける。

・ロールモデルから学ぶ

優れたリーダーの行動や決断を観察し、自身のリーダーシップスタイルに取り入れる。

薫陶を受けるには、まずは自分からフィードバックをもらいにいく姿勢が大切です。自分から取りにいかないと伝えてくれないケースが多いからです。

また、メンターやロールモデルを探すうえで、会社の中で良いリーダーに出会うこともありますが、意識的に社外に出ることで出会う確率は高まります。

私自身、定期的に外部の研修や勉強会に参加することが多いですが、リーダーシップを発揮している魅力的な方に会えることがよくあります。

5.3 学びと研修(10%)

学びと研修によって、リーダーシップを学ぶ方法です。

リーダーシップ論に関する研修や書籍もあるので、そういったことを通じて学ぶことも良いですが、

個人的なお薦めは、素晴らしいリーダーの方の書籍などに触れ続けることです。

指針となりそうなリーダーの方の本を読むのもいいですし、もし迷われる場合は下記の書籍がお薦めです。

『一生学べる仕事力大全』(致知出版社)

稲盛和夫(京セラ名誉会長)、張富士夫(トヨタ自動車相談役)、鈴木敏文(セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問)、矢野博丈(大創産業会長)、柳井 正(ファーストリテイリング会長兼社長)、安藤忠雄(建築家)、栗山英樹(侍ジャパントップチーム前監督)など74名の方の話がご紹介されており、リーダーとしてのあり方や自分にあったリーダー像を見つけることができるでしょう。

ご自身の立場や状況に応じて、受け止め方や感じ方は変わってくるので、継続して学び続けることが大切です。

6.まとめ

リーダーシップについて、お伝えしてきましたが、いかがでしょうか?

リーダーシップ力を発揮できると、まわりに良い影響を与えることができます。

経営者や管理職としてリーダーシップを発揮する場合もあれば、立場に関係なく、リーダーシップが求められる場面はいくらでもあります。

最後に「格物致知」という言葉をご紹介します。

四書五経のうちの一つ『大学』の中にある言葉で、

「知を致すは物を格すにあり」(人間本来の知恵、生きる力は、実際に物事にぶつかり体験することによって初めて得られる)という意味の言葉です。

リーダーシップ能力を高めるには、具体的な体験・経験を経て、習得していくことが一番です。どんなリーダー像になりたいかをイメージしながら、ぜひ実践してみて下さい。