お金の動きを読む!初心者でもわかるキャッシュフロー計算書の見方

私は京セラにて営業・マーケティングを経験した後、現在の古田土会計グループに転職し、税理士として、そして戦略財務コンサルタントとして中小企業の財務支援に19年間携わってきました。「経営判断に活きる数字の使い方」をテーマに、経営者が財務を“自分の言葉”で語れるようになることを目指して、日経BP、金融機関、各種団体などでセミナー講師としても活動しています。

著書に『なぜ社長は決算書が読めないのか』(あさ出版)、『中小企業の財務の強化書』(日経BP)があり、どちらも「財務をわかりやすく伝える」ことにこだわった内容です。このブログでは、実務に活かせる財務や経営に関するヒントをわかりやすくお届けしていきます。

一緒に財務・会計の知識を学んでいきます!

決算書には、財務3表と呼ばれる3種類の書類があります。

貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F)です。

このうち、キャッシュフロー計算書は中小企業では作成義務がないので、中小企業経営者にとってはなじみが薄く、「見たことがない」、「見方もわからない」というお話をよく聞きます。

我々、古田土会計では、1年に1回の決算の時だけではなく、必ず経営者お一人おひとりに毎月、キャッシュフロー計算書を作成し、その内容について説明しています。

損益計算書上では黒字なのに、

「なぜかお金が減ってる!」「一体、どんな経営努力をすればお金が増えるんだ!」

と頭を抱えているところであれば、まさに今回解説する内容はあなたのためのものです。

キャッシュフロー計算書は、数字がずらりと並んでおり、読みにくい構成になっていますが、中小企業経営者が見るべきポイントは限られています。

この記事では、重要ポイントに絞って図とイラストを使って解説していきます。

※1章と2章では、キャッシュフローの基本的な概念について解説していきます。

すでにキャッシュフローの意味を理解されており、キャッシュフロー計算書の読み方を知りたい方は、第1章、第2章は読み飛ばして、第3章からお読みください。

1.キャッシュフローの基礎知識

この章ではそもそもキャッシュフローとは何か、その基本について解説していきます。

1.1 キャッシュフローとはお金の流れ

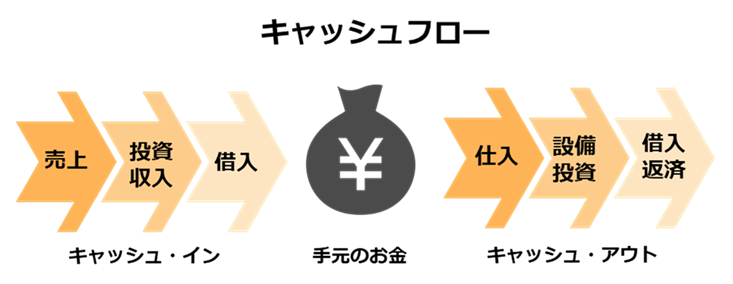

キャッシュフローの「キャッシュ(Cash)」はお金、「フロー(Flow)」は流れを意味します。

つまりキャッシュフローとは、「一定期間にどれだけお金が入ってきて、どれだけ出ていったか」を示す指標、言葉です。

お金の流れとは、収入(キャッシュ・イン)から支出(キャッシュ・アウト)を差し引いた状態のことで、この差額が手元に残る現金の増減を表します。

キャッシュフローは黒字や赤字、儲かっている、儲かっていないなどの状態とは関係なく、純粋にお金の出入りだけで考えます。

1か月、1年間などの一定期間での「お金の入り」から「お金の支出」を引いたものが、その期間のキャッシュフローということになります。

1.2 キャッシュフローは家計簿と同じ

会社では売上や資金調達、設備投資や借入返済など、様々な項目で入金や支払いがあります。これらの支出は決められた会計ルールによって、資産や負債、収益や費用など、記録すべき項目が違います。そのため、正しい会計ルール通りに記録しているのに、かえってお金の流れが見えづらくなっている側面があります。

キャッシュフローと表現すると、難しく捉えてしまうかもしれませんが、基本的な考え方は家計簿やお小遣帳と同じです。

複雑な会計ルールは一旦無視して、単純に家計簿やお小遣い帳をイメージして、すべての取引をお金ベースでシンプルに記録したらどうなるのか、この考え方で会社の入出金を捉えるとキャッシュフローの状態が見えてきます。

2.キャッシュフローの重要性

この章では、なぜキャッシュフロー計算書が必要なのか、その重要性について解説していきます。

2.1 利益とお金は違うもの

多くの方が勘違いしているのが、「売上が増えればお金は売上に連動して増えている」と思っていることです。しかし、この売上が、例えばお客様からクレジットカードで支払ってもらって販売したケースであればどうでしょうか。

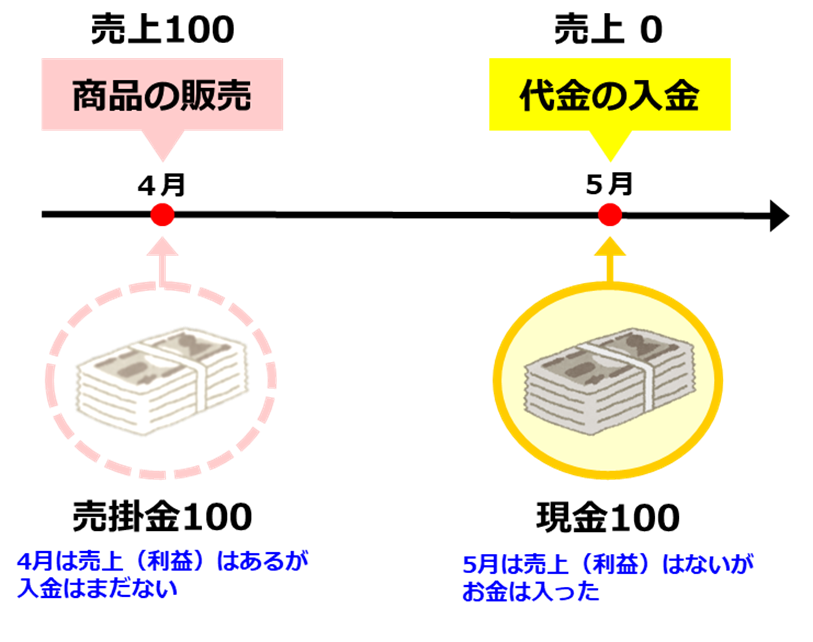

4月に商品を販売した場合、その月に商品を100万円で売りましたので、会社の記録としては売上100万円になります。しかし、販売した代金がクレジットカード会社から自社にお金として入金されるのは翌月です。そうすると4月は、売上は確かに発生しているのにお金はまだ入っていないということになります。

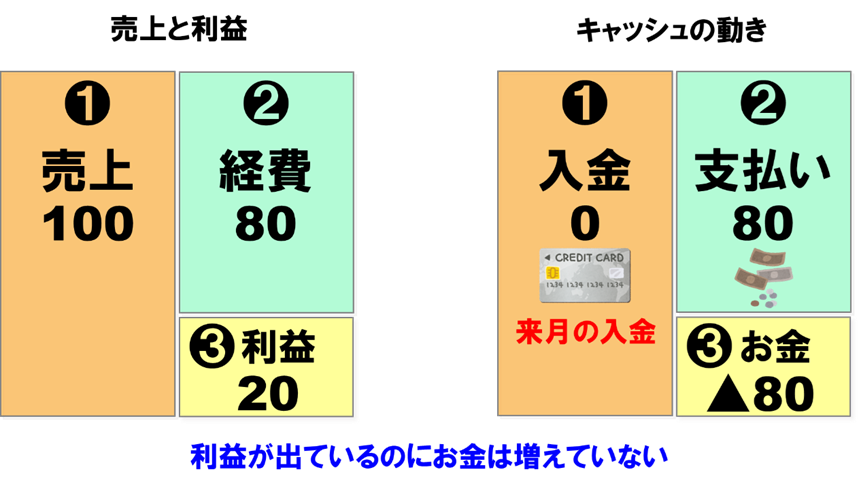

そして、4月に経費を80万円払っていたとすると、売上-経費で利益は20万円ですので儲かっています。

しかし、お金ベースで考えると4月時点では利益が出たのにお金は増えていない、むしろ減ってしまっているということになります。

利益とお金は必ずしも一致するわけではないのです。

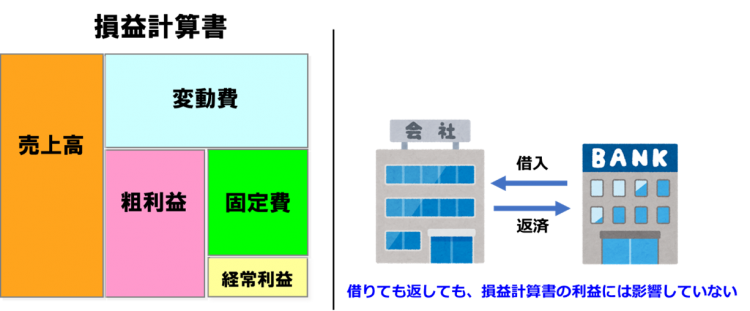

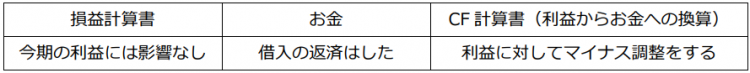

2.2 借入返済は費用ではない

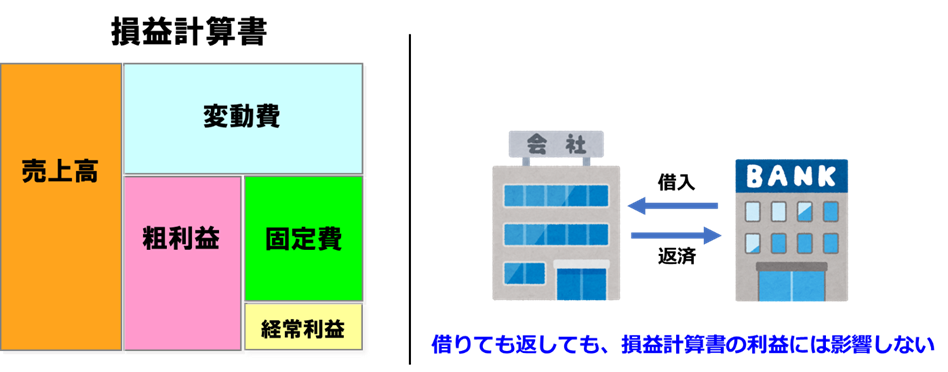

利益とお金がズレる大きな要因として、借入金の返済もあります。

個人であっても、法人であっても銀行からお金を借りた場合、それは収入とは言いません。

収入になってしまうのであれば、多額の借入をしたらその分、多額の収入があったものとして多くの税金を払うことになってしまいます。

逆に、借入金を返済したからといって、それは経費にはなりません。会社からお金を支払っても、すべてが経費になるわけではないのです。借りても返しても損益計算書の利益には影響しないということです。

ですから、会社の記録では利益がしっかり出ていたとしても、その月、それ以上に借入の返済があれば、黒字のはずなのにお金は減ってしまいます。最悪、いわゆる黒字倒産という事態につながっていくわけです。

このように、利益とお金は必ずしも一致するわけではないので、売上や利益だけではなく、キャッシュフローまでしっかりとチェックしなければ、資金繰りに問題が発生することもあるのです。

2.3 キャッシュフロー計算書は「利益からお金への換算表」

このように、損益計算書の数字と実際のお金の動きは、さまざまな要因によって必ずしも一致しません。一方で、通帳の残高だけを見ていても、お金が増えた理由や減った原因を把握することは難しいものです。

そこで、お金の流れの原因を明らかにするために必要なのが「キャッシュフロー計算書」です。先ほどのクレジットカードの入金待ちの状態は、貸借対照表に「売掛金」として表示されます。

クレジットカード会社から自社に入金されるまでの「待ち」の間は、貸借対照表にお金として表示されるのではなく、売掛金という科目で表示されています。

この場合は、儲けた利益は「売掛金に変わってしまった」ということになります。

キャッシュフロー計算書は、会計上のルールで表示された損益計算書の数字を、実際のお金の流れに修正していく変換装置であり、利益からお金への換算表という役割になります。

黒字でもお金が減ることがあるのですね。

3.キャッシュフローの区分別の見方

この章からキャッシュフロー計算書の見方について解説していきます。

すでにキャッシュフロー計算書の見方は理解しており、具体的な改善方法について詳しく知りたい方は読み飛ばして、第6章をお読みください。

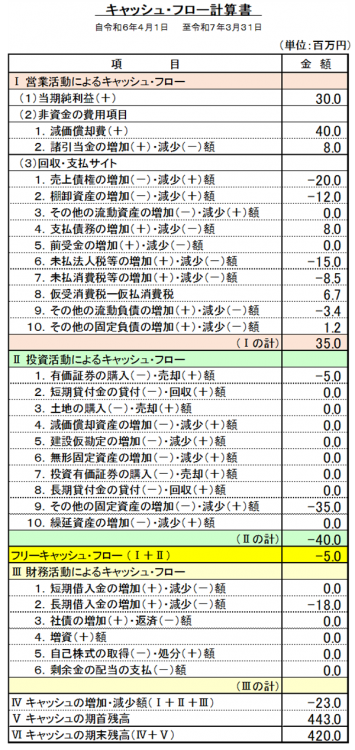

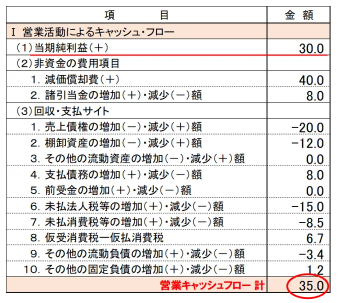

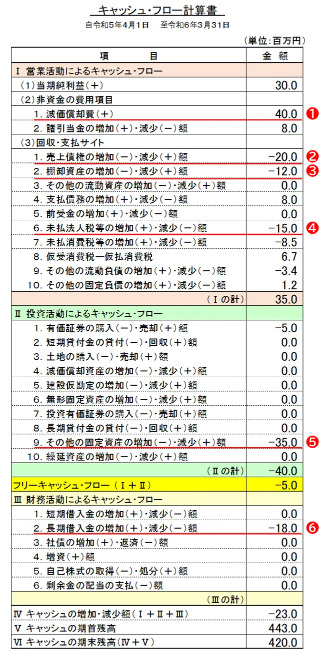

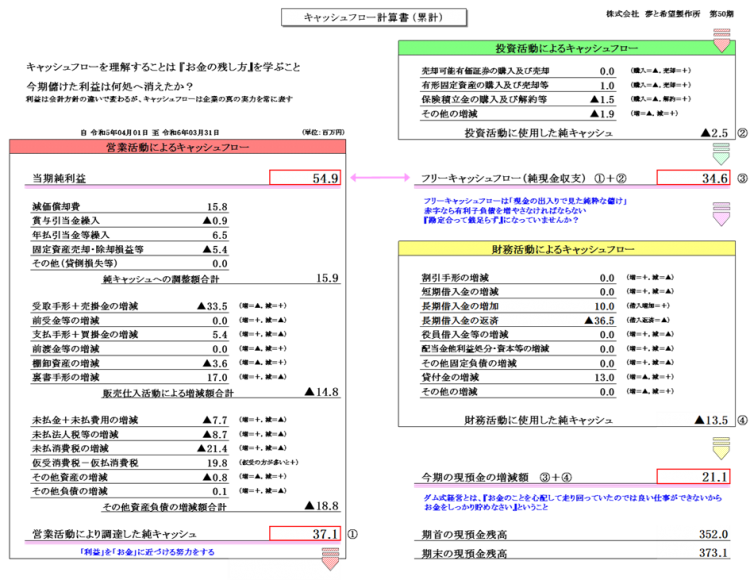

一般的なキャッシュフロー計算書は、下記のようにずらりと調整項目が並びます。

一番上の「当期純利益」からスタートして、各種のズレの要因が記載され、その調整を経て最終的にお金がいくら増えたかを計算しています。

この章では、まず、キャッシュフロー計算書の構成を大枠のカテゴリー別に説明していきます。

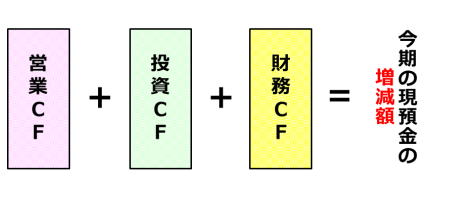

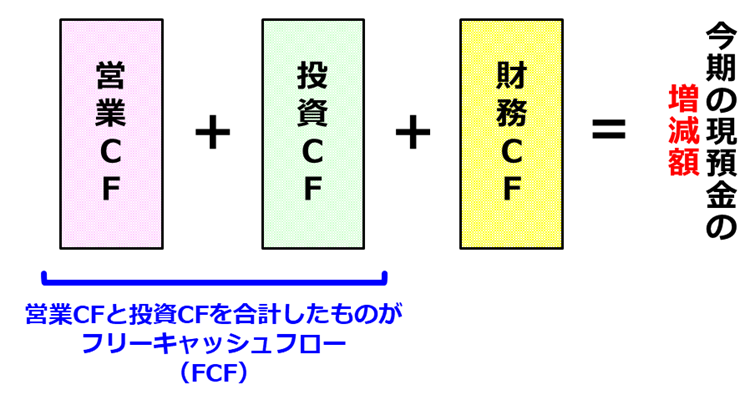

キャッシュフロー計算書の構成は大きく3つに分かれています。

①営業キャッシュフロー

②投資キャッシュフロー

③財務キャッシュフロー

この3つのキャッシュフローの増減を合計したものが、今期の現預金(キャッシュ)の増減額になります。

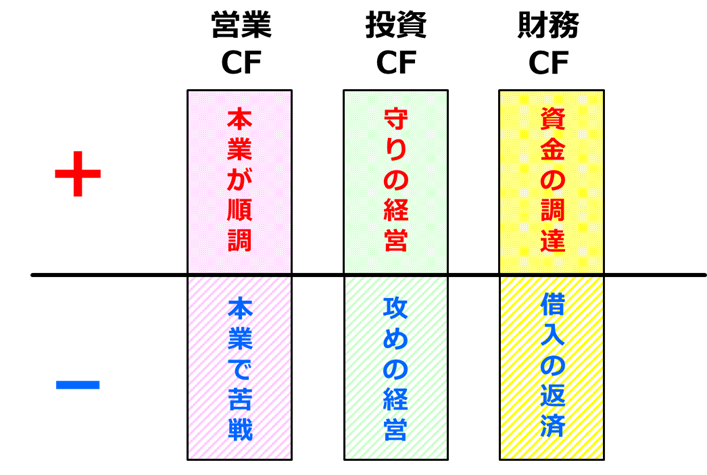

そして、それぞれの各キャッシュフローがプラスかマイナスかで、ざっくりと以下のような状況を読み取ることができます。

最終的にお金が増えているかどうかは重要ですが、どのキャッシュフローの段階でお金が増えているのか、減っているのか、その内容をカテゴリー別に把握することが大切です。

3.1 営業キャッシュフロー

営業キャッシュフローは一言でいうと、「本業でのお金の出入り」を表しています。

営業キャッシュフローを見ることで、本業で稼いだお金がきちんと手元に残っているのか、本業で苦戦しているのかがわかります。

ですから当然大きなプラスであるほど良い状態、良いキャッシュの流れということになります。

この事例では損益計算書では30.0百万円の当期純利益が出ていましたが、お金ベースで見ると本業では35.0百万円のキャッシュを稼いだことを表しています。

3.2 投資キャッシュフロー

投資キャッシュフローは設備投資や株式の購入、所有している資産の売却などによるお金の増減が表示されます。

資産を購入すればお金は減少、資産を売却すればお金が入ってきます。

投資キャッシュフローは一言でいうと、「将来のために投資をしているか」の状況がわかります。

この事例では今期は合計40.0百万円の投資をし、キャッシュが減少したことを表しています。

3.3 財務キャッシュフロー

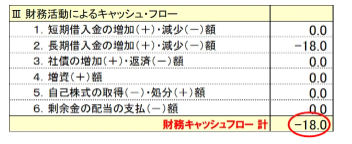

3番目が財務キャッシュフローです。

財務キャッシュフローは一言でいうと、「借入・返済での現金の出入り」を表しています。

増資や配当でのお金の出入りもここに表示されます。

この事例では今期は18.0百万円の借入返済によりキャッシュが減少したことを表しています。

3.4 フリーキャッシュフロー

次にフリーキャッシュフローについて説明します。

フリーキャッシュフローは先ほどまでの3つのキャッシュフローのカテゴリーとは少し違います。

営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを合計した段階の金額を、フリーキャッシュフローと呼びます。

フリーキャッシュフローは一言でいうと、「お金の出入りで見た純粋な儲け」を表しています。

その名の通り、会社が自由に使うことができるお金という意味ですので、この金額は多ければ多いほど会社の資金繰りは安心です。

ですから、会社の真の実力は、フリーキャッシュフローを見ることでわかります。

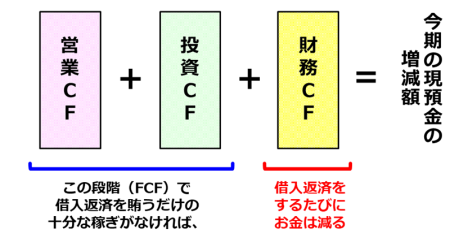

仮にフリーキャッシュフローがマイナスであった場合、それでも会社の預金残高を維持したいのであれば、次の財務キャッシュフローの段階でお金を調達する必要があります。

財務キャッシュフローで調達するということは、つまり、金融機関からの借入によってお金を補充するということです。

ですから、最終的な手元のお金が増えていたとしても、このフリーキャッシュフローの段階でお金が増えていなければ本当の実力ではないと言えるのです。

また、財務キャッシュフローでは借入の返済額も表示されています。

この借入の返済額を賄うだけのお金をフリーキャッシュフローの段階でしっかりと稼いでいなければ、会社は借入を返済するたびに手元のお金がどんどん減ってしまうということになります。

フリーキャッシュフローは、キャッシュフロー計算書で会社の状況を見る時の最重要ポイントになります。

4.キャッシュフロー計算書で見るべき6つのズレ

3つの大枠で全体の傾向をざっくり掴んだら、次に利益とお金がズレる重要ポイント6つを確認します。その他の項目は一旦無視して結構ですので、この6つだけは毎月確認するようにしてください。

①減価償却費でのズレ

②売上債権・仕入債務でのズレ

③在庫でのズレ

④税金の支払いでのズレ

⑤設備投資でのズレ

⑥借入金でのズレ

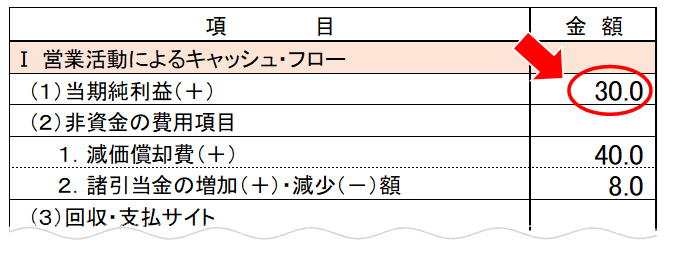

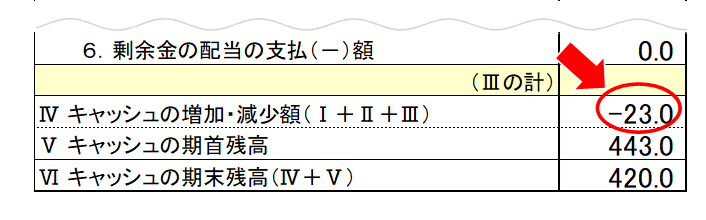

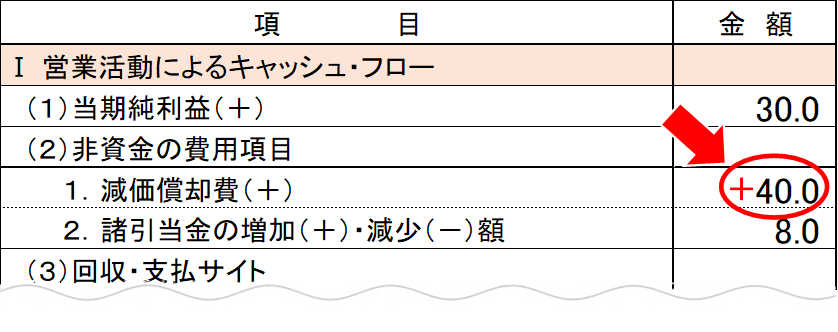

この事例では、一番左上の「当期純利益」は30.0百万円です。

損益計算書では、この年は1年間で利益が30.0百万円出ています。

しかし、下の「キャッシュの増加・減少額」という最終結論を見てみると、

なぜか1年間でお金は▲23.0百万円減っています。

利益が30百万円出たのになぜお金は減っているのか、

その主な原因となる6つのポイントを解説していきます。

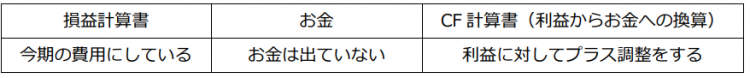

4.1 減価償却費でのズレ

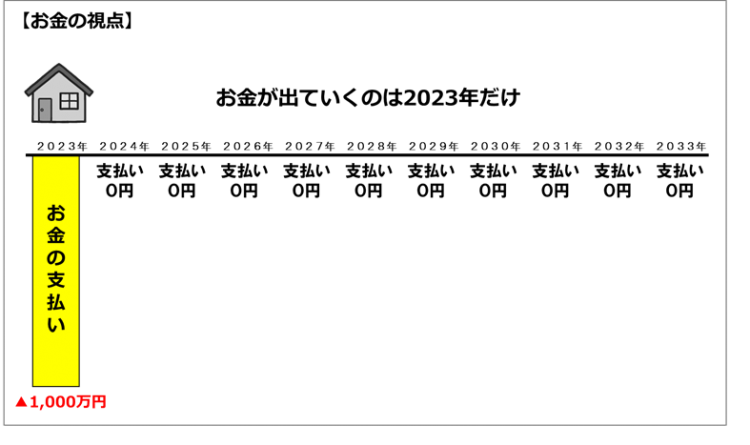

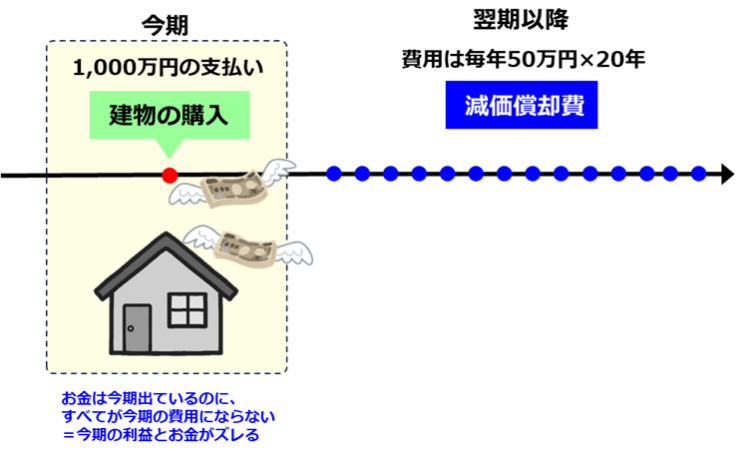

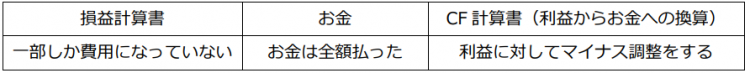

1つ目のズレは減価償却費です。

大きな資産を買った場合、その年は大きなお金の支払いがあります。

しかし、会計上のルールでは、原則10万円以上の資産は、お金を支払ってもその年に一括してすべてを経費にすることはできません。

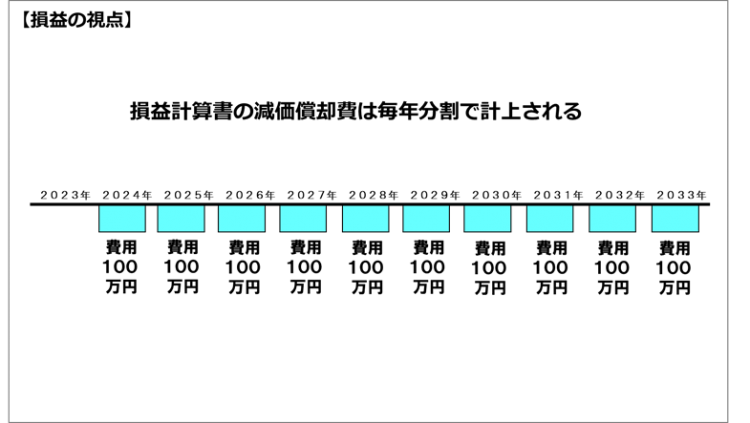

減価償却費という名前で、数年に分けて「経費の分割」をしていきます。

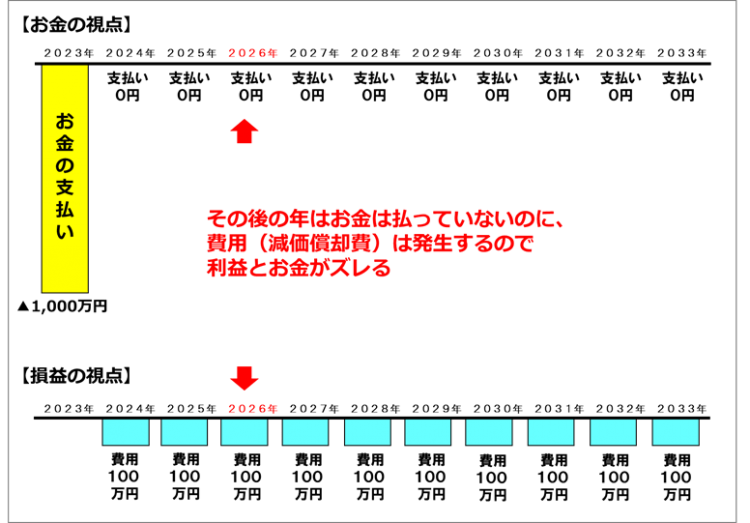

例えば1,000万円の建物を買っても、その年に1,000万円全額を経費にすることはできません。そのため、「実際にお金を支払った年」と、「分割で後々に費用にしていく年」では、お金と損益がズレることになります。

購入した資産が1つだけであれば、感覚的にズレの原因はわかりやすいですが、会社には複数の資産があり、買った年も違えば、減価償却費にしていく期間も違います。

これらが複雑に絡み合うと、だんだん利益とお金のズレの感覚が大きくなっていきます。

キャッシュフロー計算書の最初の調整項目として、この減価償却費の金額を確認します。

今期の利益は30.0でした。これは減価償却費40.0を差し引いたうえでの利益です。

建物購入のお金は、過去にすでに全額支払っていますので、この減価償却費40.0は、「この年、実際にはお金は出ていっていないのに費用にしている」というように読みます。

今期の正しいお金の流れに換算していくために、キャッシュフロー計算書ではスタートの利益30.0に減価償却費40.0を足して、その年の利益とお金のズレを解消するように修正をしていきます。

まとめ

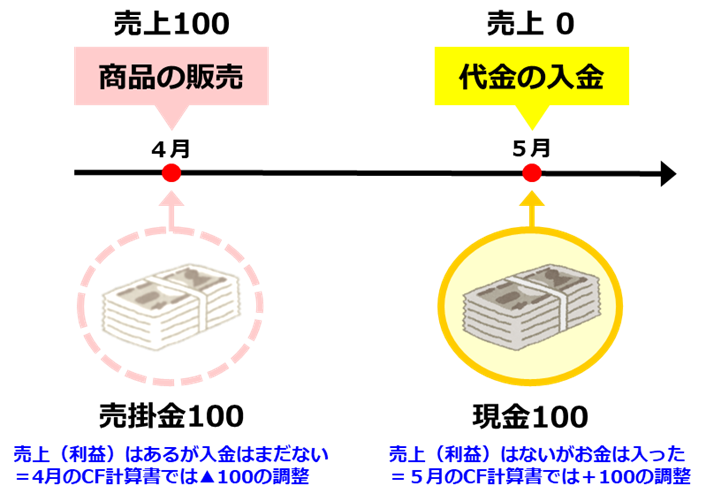

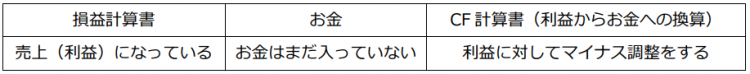

4.2 売上債権・仕入債務でのズレ

2つ目のポイントは、売上債権(受取手形・売掛金)と仕入債務(支払手形・買掛金)です。

第1章でお話したクレジットカードでの売上もこの内容です。

商売は現金だけの取引ではなく、掛けで商売することも多くあります。

商品を売っても入金は来月であったり、仕入れをしても支払いはまとめて翌月払いなど損益の動きとお金の動きは一致しません。

普段、損益計算書で見ている売上や仕入は、その取引が発生した月に合わせて計上されています。ですから、4月に販売しても5月に入金されるのであれば、4月は売上(利益)100はあったけど、お金はまだ入ってきていないということなので、お金ベースに換算するために、キャッシュフロー計算書では▲100の調整をする必要があるということになります。

まとめ

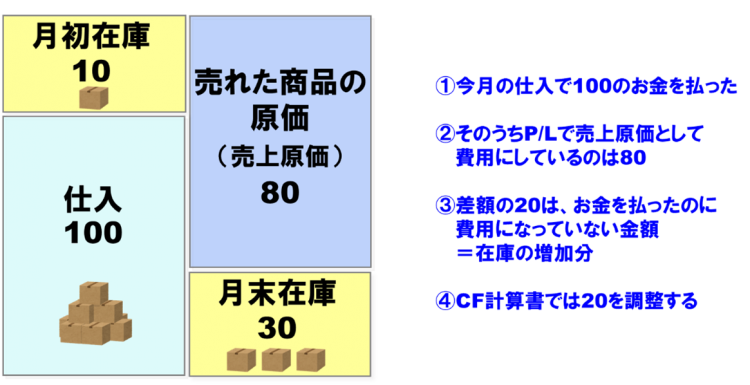

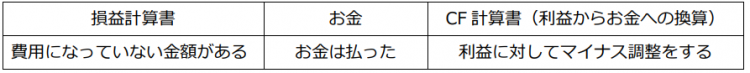

4.3 在庫でのズレ

3つ目のポイントは在庫(棚卸資産)です。

物を仕入れると、お金の支払いをします。

しかし、仕入れた商品のすべてが損益計算書の「売上原価」として費用になるわけではありません。棚卸をして、実際に残っている在庫の金額を加味することで、売れた商品に対応する金額だけを「売上原価」とします。

そのため、在庫を仕入れるために支払ったお金と、損益計算書で費用にしている金額は在庫の増減分だけズレます。

上図で言うと、月初在庫から月末在庫の増加分20です。

確かに在庫は買ってお金は全額払ったけど、すべてが費用になっていないということです。

このズレをキャッシュフロー計算書で調整します。

まとめ

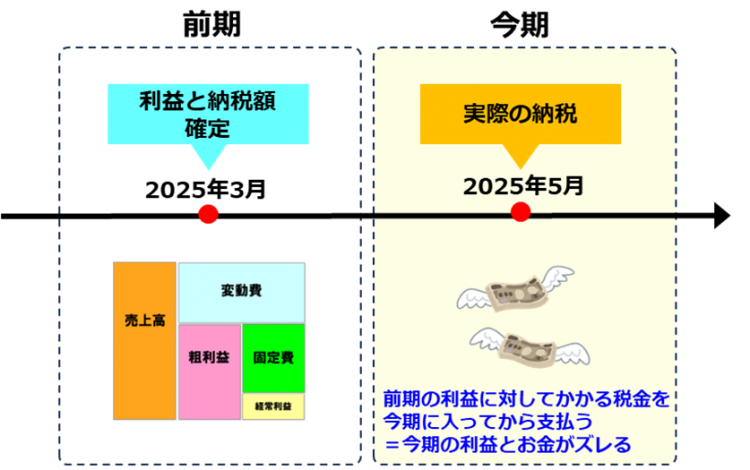

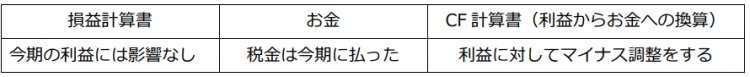

4.4 税金の支払いでのズレ

4つ目のポイントは税金です。

キャッシュフロー計算書の表示では未払法人税等や未払消費税等と呼ばれるものです。

通常、3月決算の会社であれば、その年の法人税や消費税は、5月までに支払います。

しかし、この会社の場合、納税をする5月というのはすでに次の期に入っています。

ですから、前期分の利益に対してかかる税金は前期に計上されており、それを今期に入ってから支払うので、ここでも今期の利益とお金の支払いはズレます。

今期の正しいお金の動きを見るために、キャッシュフロー計算書では前期の決算書で未払法人税等として先に計上した納税額を、今期で調整する必要があるのです。

まとめ

4.5 設備投資でのズレ

5つ目のポイントは設備投資でのズレです。

4.1の減価償却費で説明した通り、建物や機械など、10万円以上の資産を購入した場合には、原則その全額をその期の費用にすることはできません。

減価償却費として、後々に分割で費用になっていきます。

例えば1,000万円の建物を今期購入した場合、1,000万円のお金を実際に支払いますが、費用は20年かけて減価償却費する形になります。

そうすると、今期の損益計算書では減価償却費は1/20の50万円しか費用になっていないのに、お金は1,000万円出ているので、今期は利益とお金がその分ズレていることになります。

まとめ

4.6 借入金でのズレ

6番目が借入金です。

金融機関からお金を借りれば会社にお金は増えますが、その増えたお金は損益計算書の売上ではありせん。あくまで借りたものです。

同様に、月々返済した時にお金は出ていきますが、損益計算書の費用にはなりません。

借入の返済は変動費にも固定費にも含まれていません。

借入金は損益計算書の利益とは関係ないところで、お金が増えたり減ったりしているため、利益とお金の感覚がズレる大きな要因となります。

まとめ

利益とお金のズレの要因はその他にも多くありますが、キャッシュフロー計算書で毎月見るべきポイントとして、ズレの金額が大きくなりやすい上記6か所を重視して確認しましょう。

5.パターン別に抑えるキャッシュフローの見方

この章ではキャッシュフローの各区分がどのような状態が良いのか、パターン別にざっくり解説していきます。

会社が持っている現預金の残高や成長ステージによって一概には言えない部分もありますが、

一般的な1年間のキャッシュの状況として、健全なパターンから悪い状況まで5段階に分けて説明します。

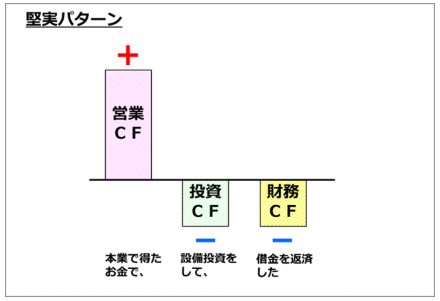

5.1 堅実パターン

最も堅実、健全なキャッシュフローの状態がこの堅実パターンです。

まず、本業でしっかりとお金を稼いでいます。(営業CF)

そして、その稼いだお金の範囲内で設備投資をしており、(投資CF)

借入の返済も着実に進めているというお金の動きです。(財務CF)

このパターンは、その年の稼ぎで設備投資をしており、借入の残高も年々減っていくという状態です。

つまり、営業キャッシュフローの範囲内で設備投資や借入返済を賄えているので、手元のお金は年々増えていくということになります。

非常に堅実なキャッシュフローの状態だと言えます。

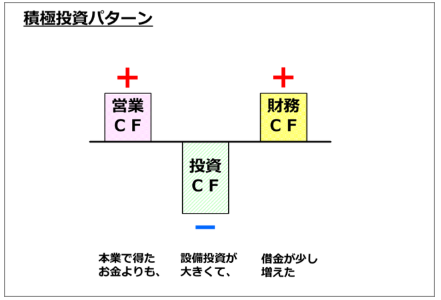

5.2 積極投資パターン

次に積極投資パターンです。

会社の成長ステージによってはこのような形もあります。

このパターンでは将来の成長に向けて積極的に投資にお金を使っています。(投資CF)

この設備投資額は今期に稼いだ本業のお金の範囲(営業CF)では賄えていませんが、しっかりと金融機関から設備資金を借りてお金を補填している(財務CF)という状態です。

会社は長期的に成長を目指す必要があるので、先ほどの堅実パターンだけではなく、1年間の本業の稼ぎ以上に投資をしなければいけないタイミングもあります。

その際にはしっかりと金融機関からお金を調達して投資をし、ゆっくりと返済をしていくことで忙しくない資金繰りを作ることができます。

そのような形をとれれば手元の現預金残高を維持したまま成長を目指すことができます。

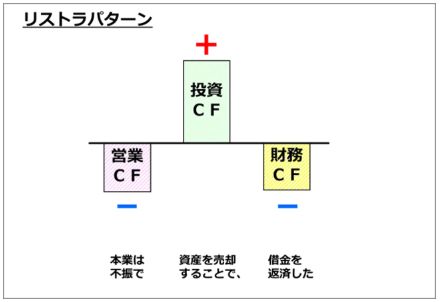

5.3 リストラパターン

次がリストラパターンです。

本業が苦戦しており、お金が減ってきました。(営業CF)

そのため、持っている会社の不動産などを売却してお金を作ります。(投資CF)

金融機関からは追加借入をせず、借入返済だけは着実に進めました。(財務CF)

会社は良いキャッシュフローの状態を作る以前に、まずはどんな手段であっても一定水準の手元預金を確保し続ける必要があります。

本来は金融機関から運転資金としてお金を借りて、手元預金を維持しながら本業でしっかりと稼いでいくことが大切です。

しかし、業績不振などで金融機関からお金を借りられないのであれば、このように持っている資産を切り売りしてお金を一時的に調達する必要があります。

ただし、当然この状態は長くは続けられませんので、本業の営業キャッシュフローをプラスにする努力が必要です。

これがリストラパターンです。

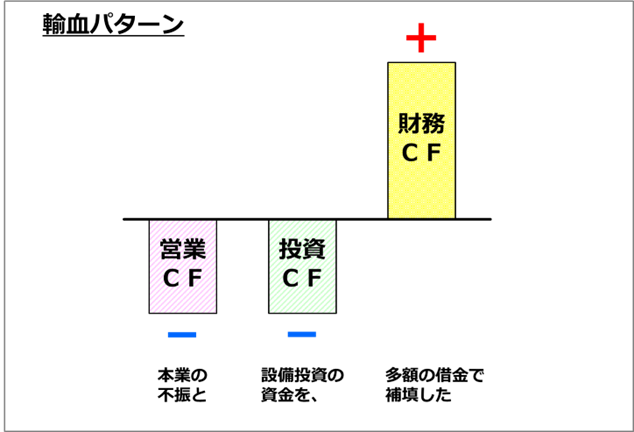

5.4 輸血パターン

次に輸血パターンです。

本業が不振でお金が減ってきました。(営業CF)

しかし、それでも今期は積極的な設備投資を仕掛けています。(投資CF)

そのため、金融機関から運転資金、設備資金でお金を借りて手元預金の金額を維持しました。(財務CF)

このパターンではしっかりと借入ができているので、とりあえず手元預金は減らずに安心です。

しかし、このままの状態が続くと借入総額がどんどん膨らみ、いつかは借りられなくなってしまいます。また、毎年の借入返済額も増えて資金繰りを圧迫していきます。

この場合は、しばらくは設備投資を抑え、営業キャッシュフローがプラスになるように本業での資金繰りを良くしていく必要があります。

5.5 大量出血パターン

最後が大量出血パターンです。

この状態が最も悪いキャッシュフローの状態と言えます。

本業が不振なためお金は減っていき、(営業CF)

それにもかかわらず積極的な投資でお金を減らし、(投資CF)

金融機関から十分な借入ができず、返済だけが進んでいく状態です。(財務CF)

このままだと手元預金はどんどん減ってしまいかなり危険な状態です。

この状態は、多くの場合で損益計算書は赤字で、手元預金も減っているので、経営者も資金繰りが苦しいことは実感しているはずです。

しかし、経営者が損益計算書のみで経営判断をしていると、損益計算書の赤字額だけがキャッシュの減少額であると勘違いしがちです。

本来は赤字額以上にもっと早いスピードでお金が減っていくのに、その認識が薄い可能性もあります。このような会社こそしっかりとキャッシュフロー計算書を確認して、まずは現状把握をする必要があるのです。

この大量出血パターンの場合は、本業の立て直しや設備投資の見直しはもちろん、借入による新たな資金調達が見込めないのであれば、金融機関に対して返済額の減額や、元本返済のストップといったリスケ交渉をする必要もあるでしょう。

6. キャッシュフロー改善のための9の方法

この章ではキャッシュフロー改善のための具体的な方法を説明していきます。

改善の手法をご紹介する前に、前提として、キャッシュフローを良くするということは、売上を増やし、経費を減らし、利益を増やすということではありません。儲かりさえすればキャッシュフローが次第に改善していくということではないのです。

確かに、利益が増えれば入ってくるお金の量も増えますが、キャッシュフローの改善において重要なのはそのスピード、タイミングです。

お金の入りの「量」を増やすのではなく、入りの「スピード」を上げて流れを良くするということです。そして、お金の支払いの「スピード」を遅くすることができれば、手元のお金を常に長く維持できるというのが、キャッシュフロー改善の基本の考え方になります。

6.1 売上の入金サイクルを見直す (営業CF)

キャッシュフローを改善するためには、売上や経費といった損益計算書(P/L)の科目に着目するのではなく、貸借対照表(B/S)を改善することが重要です。

稼いだ利益がお金ではなく、貸借対照表のどこかに形を変えて寝ていると考えます。

まず、最初に見直しに取り組むべきは、売上の入金サイクルの改善です。具体的には売掛金の入金条件や受取手形の条件の見直しになります。

売掛金の入金条件を改善するためには、取引先との交渉を行い、入金期間を短縮することを検討します。例えば、現在の入金条件が「月末締め翌々月末払い」で入金されているような場合には、「月末締め翌月末日払い」や「月末締め翌月15日払い」に変更してもらえないか得意先に依頼するということです。

また、受取手形で支払ってもらっている場合についても、サイトが長い手形の受け取りをできるだけ避け、現金または即時振り込みにしてもらうように交渉します。

キャッシュの早期入金という観点でいうと、前受金や中間金も非常に有効です。

例えば、大型の受注や長期にわたるプロジェクトの場合には、契約時に一部、前受金(着手金)で受け取る条件を設定することができれば、キャッシュフロー改善に大きく貢献します。

得意先との条件交渉は決して簡単なことではありませんが、あきらめずに粘り強く対応しましょう。政府も、下請法の改正などで支援を強化しています。特に新規の取引先との最初の交渉時には、入金条件にこだわる姿勢が大切です。

6.2 在庫の最適化をする(営業CF)

次に見直したいのは「在庫」です。在庫は、キャッシュが物として倉庫に眠っている状態ともいえます。過剰在庫があるとキャッシュフローが圧迫される原因となるため、在庫の最適化は非常に重要です。

在庫を効果的に管理するには、まず社内での在庫の回転期間を短くすることを目指します。具体的には、需要予測を精度良く行い、仕入れや生産計画を効率化することで、常に現時点での必要最低限の在庫量を把握することを目指します。適正在庫量は常に変動しています。

また、売れ残っている商品や動きの遅い在庫は、値引きセールやセット販売などを活用して早めに処分することも検討しましょう。

仕入先との協力体制も整えながら、必要な分を必要なときにだけ仕入れることで、在庫を圧縮し、キャッシュフローの改善を図ることができます。

6.3 仕入条件の見直しと交渉 (営業CF)

仕入れ条件の見直しも重要なポイントです。これは売上の入金条件と逆になりますが、仕入先への支払期日をできるだけ延ばせないかを検討します。

特に、キャッシュが先に出ていく「前払い」で支払うような取引はできる限り避けるようにしないといけません。

この対策により手元のキャッシュがより長く会社に留まることになり、長期間資金を活用できるようになります。

キャッシュフローを考える場合には、ただ単純に支払いを少なくすることを考えるのではなく、支払いをゆっくりにすることがポイントです。

ただし、仕入先との条件交渉は、相手との関係を壊さないよう慎重に行う必要があります。

長期的な取引の安定性をアピールしたり、量を確保することを約束するなど、お互いにメリットがあるような提案を心がけることが大切です。

6.4 遊休固定資産を処分する (投資CF)

遊休固定資産を処分するという選択肢も検討する必要があります。

遊休固定資産とは、現在は事業に活用されておらず、維持管理費だけがかかっている不動産や機械などの資産です。遊休固定資産を売却することで、まとまった現金を手に入れ、キャッシュフローが改善されます。

特に不動産などは、大きな含み損があるケースもあります。含み損がある資産を売却すると、損失が発生しますが、売却することで発生した損失は節税の効果も期待できます。

遊休固定資産の売却により手元資金の流動性を高め、事業資金を有効的に活用しましょう。

6.5 投機目的の資産を処分する (投資CF)

キャッシュを無駄に寝かせないという視点に立つと、投機目的の資産の見直しは必須です。

本業に集中して投資をすべきということです。

例えば、取引先との付き合いで購入した投資有価証券や、利用頻度が少ないゴルフ会員権などが貸借対照表にある場合は、売却を検討できないでしょうか。これらは、価値の上昇を期待して保有しているケースもありますが、実際にはキャッシュを長期にわたり無駄に寝かせている可能性があります。

実際の投資対効果や利回りを考えると、本業に集中して投資をする方がより高い効果を得られるのであれば、積極的に見直しをしてみましょう。

6.6 貸付金を回収する (財務CF)

貸付金の回収も重要なポイントです。財務キャッシュフローの改善につながります。

貸付金は、本来であれば事業や運転資金に使える資金が外部に出ている状態であり、資金が無駄に寝かされていることと同じ意味を持ちます。そのため、特に長期間返済が滞っている貸付金は、例え利息が入ってきていたとしても早期に回収を検討することがキャッシュフロー改善に繋がります。

まず、取引先や関連会社、役員への貸付金については、返済条件の見直しや回収スケジュールの調整を行い、可能な限り早期回収を促すようにします。もし相手先の経営状況が安定している場合であれば、繰り上げ返済を依頼するのも一つの方法です。

6.7 借入返済期間の見直し (財務CF)

多くの中小企業で金融機関からの借入があり、月々のキャッシュアウトの大きな要素になっています。

借入返済額が多い会社は、手元のキャッシュが少なくなってくると追加で借入をし、借入本数を増やすケースがよくあります。

キャッシュフローが悪い場合は、単純に借入総額を増やすのではなく、複数本の借入をまとめる「借り換え」をして、全体の返済期間を延ばします。

これにより月々の返済額を減少させ、手元のキャッシュに余裕を持たせることができるようになります。

これは金融機関に返済ストップや借入条件の見直しを依頼する、いわゆる「リスケジュール」ではなく、金融機関から前向きな提案として借り換えをしてもらうということです。

借入残高を安易に増やすのではなく、借入返済額をコントロールすることで月々の返済負担を軽減できないか検討しましょう。

6.8 資金調達手段の多様化 (財務CF)

資金調達手段を多様化させることも効果的です。

銀行融資に依存するだけではなく、さまざまな方法で柔軟に資金を確保できないか検討しましょう。

例えば、「ファクタリング」を活用することで、売掛金を早期に現金化することが可能です。ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却し、即座に現金を手に入れる方法です。特に、取引先からの入金までに時間がかかる場合や、急な資金ニーズが発生した場合に有効です。

さらに、クラウドファンディングといった新しい資金調達手段も増えてきています。

クラウドファンディングは、特定のプロジェクトや新商品の開発に対して多くの支援者から資金を集める方法で、企業が支援者からの共感と、広告効果も得ながら資金調達できるメリットがあります。資金調達手段を多様化することで経営の柔軟性も高めることができます。

結果として、健全なキャッシュフローを確保し、事業の持続的な成長を支える基盤を築くことができます。

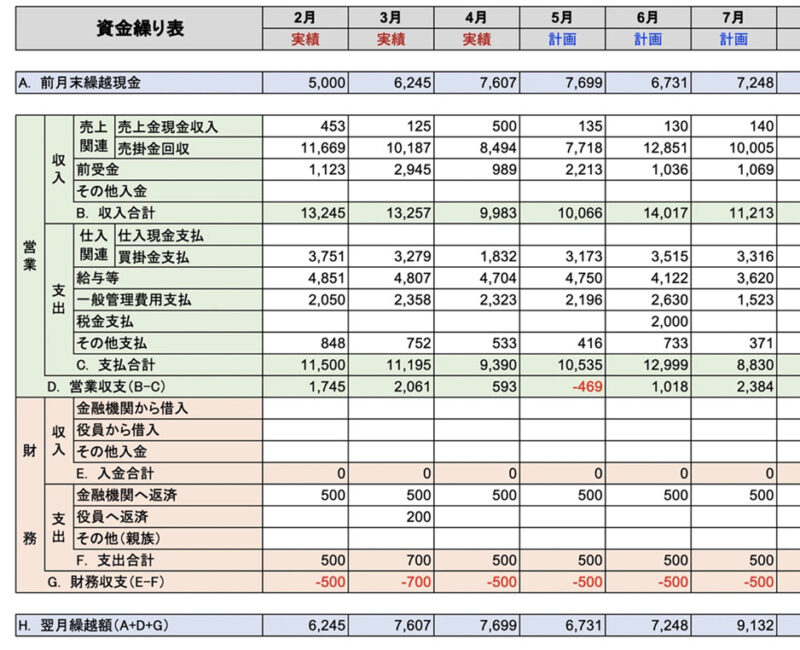

6.9 資金繰り表を作る

お金の状態を正しく把握するという意味では資金繰り表を作成することも重要です。資金繰り表は「お金がいつ出るか、いつ入るか」という「お金ベース」で作成されます。

キャッシュフロー計算書は「儲けた利益はどこに消えたか」という原因分析のために作成する必要がありますが、弱点があります。それは、キャッシュフロー計算書だけではこれから将来に向けて資金がどう推移していくかまでは把握することができません。

特に、資金不足が常態化しており、金融機関からの資金調達が常に必要な会社は、6か月後、1年後の資金の状況を把握するためには、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、キャッシュフロー計算書(C/F)の財務3表に加え、資金繰り表の作成が必須です。

資金繰り表は、未来のキャッシュフローを予測し、資金の出入りを見える化するための重要なツールです。

7.まとめ

損益計算書で「利益」が出ていても、その利益が実際にお金として残っているとは限りません。

その答えを教えてくれるのが、キャッシュフロー計算書です。お金の「入り」と「出」を見える化することで、なぜ資金繰りが苦しくなっているのか、実態を把握することができます。

キャッシュフロー計算書は年に1回、1年分を作成するだけでは不十分です。

古田土会計グループでは、毎月、①1か月分のキャッシュフロー計算書と、②期首から当月までの累計のキャッシュフロー計算書の2種類を作成し、毎月経営者の方に解説しています。

本来はこの2種類を作成し、毎月チェックする必要があるのです。

古田土会計ではわかりやすく構成したオリジナルの「古田土式キャッシュフロー計算書」を作っています。

古田土会計オリジナルのキャッシュフロー計算書のExcelシートは下記よりダウンロードできますので、ぜひご参照ください。