経営者が勉強すべき3つの理由と会社の成果に繋がる実践的勉強法

何を勉強するか?ということも大事ですが、そもそも、勉強への意欲、勉強する習慣があるかが第一です。

勉強する習慣ができた上で大切なのは、当然のことですが、学びと実践を繰り返すことです。我々がお会いしてきた経営者の中には、学ぶことが目的化してしまい実践まで至っていないケースや、高額な研修費を払っているが、そこまで効果が出ていないケースもあります。

勉強熱心で、かつ、学びの実践を積み重ねていけば間違いなく経営の成功確率は上がります。

・なぜ勉強する必要があるのか?

・何を勉強すると良いのか?

・効果的な勉強手段は何か?

・勉強時間をどう確保するか?

・学びを実践につなげるためのコツは?

このような疑問にお答えしていきます。

1.経営者が勉強し続けるべき3つの理由

勉強することを否定する方はあまりいないと思いますが、「なぜ」勉強する必要があるのか深く考えたことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

数多くの中小企業の経営者とお会いしてきたからこそ分かる、勉強すべき理由をお伝えします。

1.1 「現在」の経営課題に対応するため

経営をしていれば、常に課題や問題が発生します。

例えば、売上高が不足して赤字が続いてしまっている場合、何としても売上高を上げなくてはなりません。そのためには、「商品・サービスの見直し」「営業力の強化」「マーケティング施策」など、いろいろな手が考えられます。

また、昨今では人材に関する問題は尽きず、高齢化による定年や転職などによる退職で人手が足りなくなるケースが生じています。これを解決するには、「採用」「離職率を下げるためのマネジメント」「少人数でもまわるオペレーション作り」などが必要です。人材に関しては、労務関連の法律も毎年変わっており、キャッチアップしていかないと労務リスクに直面してしまう可能性があります。

他には、中小企業の場合、銀行からの借入に依存しており、資金繰りや銀行交渉について課題を感じている方も非常に多いです。知識があると、銀行からの評価が良くなったり、有利な条件を引き出したりすることができます。

このような目の前に起きている「人・物・金」などの問題や課題をクリアするためには、自力で解決するよりも、知識やノウハウを学んで活かした方が、うまく対処できる確率は間違いなく上がります。

1.2 経営者としての「あり方」を考え続けるため

経営者として今のままでいいのか?という問題意識を持たれる方は多いのではないでしょうか。

下記のような変化に伴い、あり方を再考している方が増えています。

・順調に会社が成長して大きくなっていくと、それだけお客様・社員・提携業者などへの責任も大きくなり、経営者として求められるものが変化

・コロナショックにより労働価値観の変化(プライベートの充実、職場環境の重視、時間当たりの生産性など)

・「ウェルビーイング」や「人的資本経営」というキーワードが頻出しており、人材の成長や幸福を中心として、持続的な成長を目指す考え方が浸透

実際に、顧問先の経営者の方から、「今までは自分中心の経営をしてきたが、これからは社員第一主義という世の中の流れもあり、経営者としてのあり方を見直していきたい。人件費をコストとして捉えていたが、それでは人がついてこない。考え方を変えていきたいので、どんなことを勉強すればいいですか?」という相談がありました。

これからもどんな変化が訪れるか分かりません。

こういった流れに継続的に対応するためには、時代の変化に関係なく必要な普遍的な学びと、世の中の流れを知り、どんな経営者が必要とされるかを座学や実際の会社をベンチマークしながら学ぶことが大切です。

1.3 「未来」の変化に対応するため

経営に求められるスピード感は、年々上がってきており、外部環境の変化が非常に激しくなっています。こういった世の中の変化に対応していかないと取り残されてしまいかねません。現在進行形でどんな変化が起きているのか? これからどんな変化が訪れるのか?を知らないと、次の一手を打つことができません。

また、人口減少時代に突入しており、右肩上がりの時代は終わっています。これから人口減少や労働人口が不足していき、市場は縮小していきます。その中で、お客様、社員、求職者、社会から選ばれる会社になっていかないと、競争に負けてしまいかねません。

目の前の課題だけに対応していたら、先細りしてしまう可能性があるので、未来に対しての学びが求められます。

例えば、我々の会計業界では、IT化やDX化によって「記帳業務」などの単純作業は仕事が消滅していきつつあります。そういった変化に対して、お客様に付加価値を提供するには、新たな学びが必要になってきますし、ITツールなども学び、業務に活かしていくことも求められています。最近、生成系AIが大きな話題になっていますが、顧問先の中で、勉強熱心な経営者の方は、真っ先に勉強され、試験的に自社に導入できないか試されています。

これから起こるであろう変化を予測するために、そして、その変化に対応するためにも継続的な学びが求められます。

(参考)

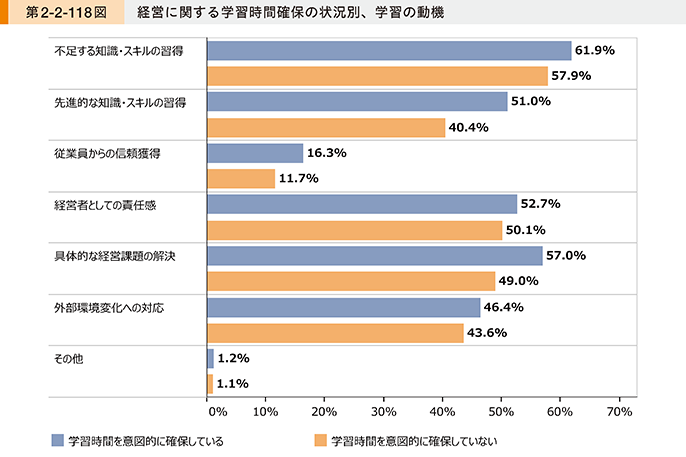

3つの観点で、なぜ勉強する必要があるのかをお伝えしましたが、参考に、中小企業白書に掲載されている「学習の動機」を紹介します。

動機のトップ5は、下記の通りです。

①不足する知識・スキルの習得

②具体的な経営課題の解決

③経営者としての責任感

④先進的な知識・スキルの習得

⑤外部環境変化への対応

このトップ5を整理すると、①現在の不足や課題を補うため ②経営者としての責任 ③これから起きる変化への対応となり、お伝えした3つの理由が動機になっていることがお分かりいただけると思います。

2.勉強すべき3つのジャンル

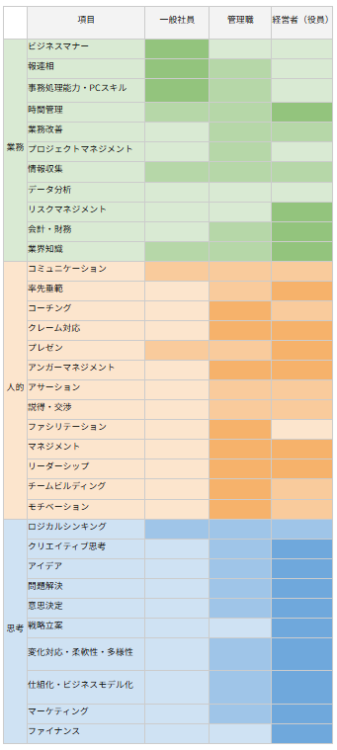

勉強すべき内容は、「業務系」「人的系」「思考系」の3つのジャンルになります。

下記の図は一例ですが、学ぶ内容は、その時の経営課題や状況・立場によっても変わってきますので、学ぶ対象を考える材料としてご活用下さい。色が濃いほど重要度が高くなっています。

*「会社の成長に影響する経営者に必要なスキル6選」にて、経営に必要なスキルを紹介していますので、あわせてご参考下さい。

2.1 業務系

中小企業経営者の場合、規模が大きくなるまでは、経営者自身が現場に出て業務を遂行して結果を出していく必要があります。

業務を遂行するためには、基礎的な知識や技術が必要になります。

業務系の中でも経営者にとって大事なのは、下記となります。

・時間管理

・会計、財務

・リスクマネジメント

・業界知識

特に「時間管理」「財務・会計」については、意識して学ばないと、疎かになりがちです。

時間管理においては、目の前の仕事に追われていて時間がなく、経営者としての仕事ができていないという悩みをよく聞きます。

「7つの習慣」の時間管理のマトリクスが有名ですが、第一領域(緊急かつ、重要なこと)や第三領域(緊急だけど、重要ではないこと)に追われていると、目先は良くても、中長期的な経営においては、先細る可能性があります。第二領域(緊急ではないけど、重要なこと)の概念について、理解して、実践できることが大切です。

時間管理を学ぶには、『7つの習慣』とP・F・ドラッカーの『経営者の条件』がオススメです。

財務や数字については、経営者は現場の仕事や営業などは得意としているケースが多いですが、数字に無頓着だったり、数字に苦手意識を持たれている方が一定数いらっしゃいます。結果的に、ドンブリ経営になっており、いくら利益が出ているのかなど全く把握されていないケースもあります。

簿記を覚えて会計入力をするといった経理的な仕事ではなく、会社の財務諸表を見て経営の舵取りに活かすことができたり、数値目標を立てて毎月検証していくための財務の知識は必要不可欠です。

2.2 人的系

会社を運営、成長していくには、人との関わりが欠かせません。人というのは、社員・得意先・仕入先・外注先・提携業者・地域社会など、多岐に渡ります。

いかに良いコミュニケーションを取り、マネジメントできるかで、組織として力を発揮できるかが左右されます。

人的系の中で経営者にとって大事なのは、下記となります。

・率先垂範

・プレゼン(伝える力)

・マネジメント

・リーダーシップ

日本で一番大切にしたい会社で有名な坂本光司氏は著書でモチベーションについてこのように書いています。

「社員のモチベーションが高い企業と低い企業とを3年間比較研究したことがある。

そこで分かったことは人事制度や給与制度はほとんどモチベーションに影響を与えない。

結論はリーダーの人格。経営者や上司への信頼が薄れた時にもっともモチベーションが低下することが判明した。

どんな制度を作るかではなく、どんなリーダーがいるかが大事であって、経営者が自分自身を変えずに自分以外のものをいくら変えても会社はよくなりません」

社員やお客様、関係者から尊敬され、リーダーシップを発揮するには、人的系の学びを継続的にしていく必要があります。

2.3 思考系

経営者にとって一番大事な要素です。目の前の状況を分析して、幅広い知識や経験から

意思決定していくための知識です。

思考系は、上記の一覧表に載っている項目はどれも重要度が高いですが、まず必要なのは、

・マーケティング

・ファイナンス

となります。

P・F・ドラッカーは著書「マネジメント」で「経営の目的は、顧客の創造である。したがって、企業は二つだけの基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションである。マーケティングとイノベーションだけが成果をもたらす」と書いています。

中小企業においては、この2つに「ファイナンス(資金)」も必要です。我々はこれまで倒産した会社も見てきましたが、商品力や技術力があっても、「資金」と「マーケティング」を知らないために倒産してしまったと考えています。いい商品を作っても売れなければ商売になりませんし、売上が上がっても資金がショートすれば、会社は立ちいかなくなります。

なので、まずは「マーケティング」「ファイナンス(資金)」を学ぶことをお勧めします。

その上で、時代の流れに対応した商品・サービスを生み出すための「アイデア・クリエイティブ思考」を磨き、答えのない問題に対して、「意思決定+柔軟に変化対応」していくと、継続的な成長につながっていきます。

3.勉強するための4つの効果的な手段

世の中に、勉強する手段は複数あります。その中で、我々が経験して効果があったもの、成功する経営者が取り組んでいる方法をベースに、効果的な手段を4つ紹介します。

3.1 書籍・専門誌

勉強のハードルが低く、簡単にできるのは専門書や本から学ぶことです。

経営に関する考え方やノウハウなどを、たったの数千円で学べるのは、非常にコストパフォーマンスが高いです。経営者の書籍を読めば、経営を疑似体験でき、経験をお金で買うことができます。経営が順調な会社の経営者は多読家が多いです。

まずは、現状の経営課題に関連する書籍を学ぶのが効果的です。さらに、目の前の問題だけに目を向けるのではなく、長期的な視点で活きてくる書籍などを読むことも大切です。

本は特定のテーマになりがちですが、専門誌を定期的に購読すると、幅広く、経済・社会・経営の事例などの最新情報を学ぶことができます。

本を読む時間がないという方にとっては、電子書籍やオーディオブックが充実しているので、移動時間や隙間時間を効果的に活用することができます。電子書籍は、紙のようにかさばることがなく、何冊でも持ち歩けるので、出張が多い経営者にとっても良いです。オーディオブックであれば、運転中でも可能ですし、倍速で聞くこともでき、効率的に学習できます。私自身は、通勤時間、移動時間は欠かさずオーディオブックで耳読しています。

◇書籍に関しては、『経営のおすすめ本33選』を紹介していますので、何を読めばいいか迷われる方はご参考下さい。

◇専門誌であれば、業界の専門誌を勉強するのもいいですし、中小企業向けであれば、『日経トップリーダー』が経営についていろいろな視点で、事例も含めて解説されており、幅広く学習することができ、お勧めです。

3.2 研修・セミナー・動画コンテンツ

セミナーは、スライドやレジュメなどがあり、本よりも視覚的で、勉強しやすいです。本や活字を読むのが苦手という方にとっては、セミナーの方が、学びやすいのは間違いありません。

また、学びたい特定のテーマがある場合は、本よりも深堀りして吸収することができます。

数年前まではリアルセミナーが主流でしたが、コロナを機に、一気にWEBセミナーが当たり前の時代になり、距離的・時間的な制約が解消され、手軽に受けられるようになりました。

セミナーの種類は「経営者マインド」「経営戦略や事業構築」「ビジネススキル」「組織開発、人材育成」「営業・マーケティング」「財務・税務」など多種多様にあるので、まずは自身や自社の課題に合わせて、セミナーを受講していくのが良いでしょう。

個人的にお勧めなのは、読んで学びになった書籍の著者がセミナーなどを開催していないかをチェックして、開催していれば受講してみると、知識が深まります。

最近では、YouTubeなどで、無料で有益な動画コンテンツが配信されています。有料のセミナーや研修を開催されている方でも、無料のYouTubeなどの動画コンテンツを提供しているケースもありますので、いきなり有料セミナーに参加するのではなく、まずは無料コンテンツを見てみると、ご自身にとっての必要性を確かめることもできます。

無料の場合、信用性・信憑性に欠ける場合もあるので、注意が必要です。

古田土会計では、我々の経験してきた経営や財務のノウハウを、1社でも多くの中小企業にお伝えしてお役に立ちたいという想いから、下記のようなコンテンツを無料で提供しています。

◇YouTube

中小企業のための経営数字アカデミー

3.3 士業(税理士、弁護士、社労士など)・コンサルタント

税理士などの士業やコンサルタントを活用することで、具体的なアドバイスを得られ、専門的な知識を習得でき、経営に活かしていくことが可能です。

専門的な知識は、時代の流れによって変化していくので、自身でキャッチアップしていくのは限界があります。例えば、我々が取り扱っている税務は、毎年、税制改正があり制度が変わります。新聞記事やネットなどでも情報は知ることができますが、自社に落とし込むうえでは「専門家」を活用した方が確実です。

中小企業の経営者にとって、一番身近な専門家は税理士(会計事務所)です。中小企業で顧問弁護士を雇って顧問料を払っているケースはまだ少ないですが、顧問税理士がいない会社はほぼありません。

毎月、顧問料を払うのであれば、その対価として、どれだけ経営に関連することを学べているのかを一度考えてみてはいかがでしょうか?

我々は「経営計画書」「月次決算書」を通じて、中小企業の経営者に経営を勉強する機会を提供しています。

月次決算書を通じて、毎月1時間~2時間、数字や財務・ファイナンスを中心に学んでいただきます。あわせて、税務・金融・採用・補助金・労務に関するトピックも毎月情報提供しています。

一般的な税理士は、試算表を提供するだけというサービスが多いですが、我々は「数字に強い経営者・幹部・社員を育てる」という経営理念があり、財務を学んでいただき、数字を経営に活かしていただけるように働きかけています。

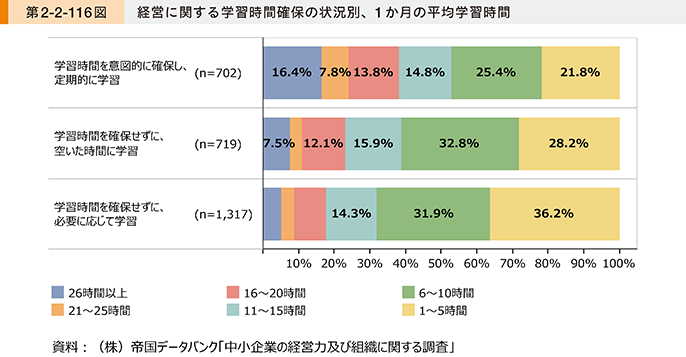

3.4 業界団体・同業者の勉強会・経営者ネットワーク

経営者が集まる経営者団体として、ライオンズクラブ、JC(青年会議所)、中小企業家同友会、商工会議所、倫理法人会などがありますが、こういった団体で学ぶのも一つの方法です。

2019年に閉塾しましたが、京セラ創業者の稲盛和夫氏が創設した「盛和塾」といったような、特定の経営者などが立ち上げた学びの場もあります。

このような団体で学ぶメリットは、「経営者同士のつながり」を作りながら、経営を勉強できることです。先輩経営者などから、リアルな経営の成功体験、失敗事例などを聞いたり、ベンチマーキングすることで、座学だけでは知ることのできない学びを得られます。

また、学んだことを実践しないと意味がないですが、一緒に学ぶ経営者がいることで、自社への落とし込みのモチベーションが湧きますし、場合によっては、まわりの経営者に相談することもできます。

古田土会計の創業者(古田土満)は創業期に中小企業家同友会の勉強会に参加して、経営者仲間と一緒に合宿研修で経営計画書を作成して、経営計画発表会を開催してお互いを招待しあっていました。現在、経営計画作成合宿などを通じて、全国の中小企業に経営計画書作成のサポートをしていますが、同友会でのつながりが起点になっています。

どの団体が良いかということについては、懇意にしている経営者から紹介してもらったり、サイトなどで調べてみて、考え方や波長が合いそうかという観点で探されてみると良いかと思います。

団体の集まりや活動に時間的リソースを取られて、本業が疎かになっている経営者に何度かお会いしたことがあるので、ご注意下さい。

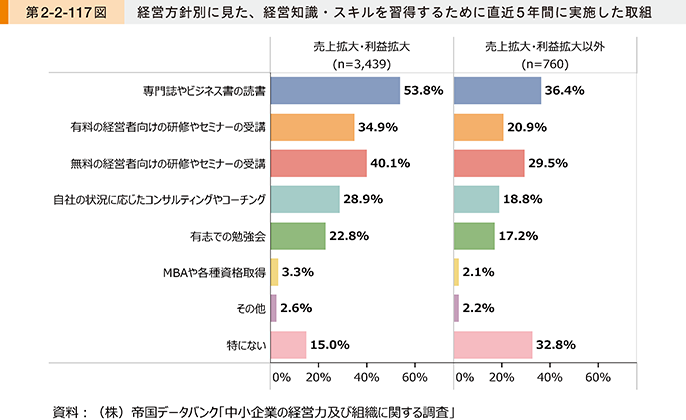

(参考)

実際に経営者が何から学んでいるのか、どういった機会から学んでいるのか、

中小企業白書に掲載されていますので、ご参考下さい。

4.勉強時間を確保する方法

勉強する必要性や何をどう勉強すればいいか分かったところで、課題になるのは「時間」です。

経営者の方とお話していると、勉強時間を確保するのが難しいというお話をよく耳にします。

そこで、大事なのは「時間ができたら勉強しよう」ではなく「あらかじめ勉強する時間・タイミングを決めて、スケジューリングする」ことに尽きます。無理やりにでも勉強の予定を入れることです。

時間ができたら勉強しようと考えていると、いざ、時間が空いたとしても、目の前の仕事に流されてしまいます。

今までお会いしてきた経営者の方は、下記のような工夫をしています。

・毎朝6時~7時は読書を通じてインプット

・毎月定例で開催される研修や会の集まりに参加して、年間計画で予定をブロック

・有志で経営者仲間を募り、毎月、学びの報告・共有会を開催

・年に一回、決算前に税理士・コンサルが開催する経営計画合宿に参加して経営の勉強

・気になる勉強会、研修などがあれば、まず申込、仕事の段取りは後から考える

上記のように、「いつやるか」「誰とやるか」を決めると習慣化しやすくなります。

私自身は、

・毎週土曜日の7時~8時は勉強会仲間と1週間の学びの報告会

・通勤時間はオーディオブック学習

・月に1回、土曜日は10時~18時は勉強会に参加して、集中して学ぶ

といったルーティンを取り入れて勉強時間を確保しています。

我々が推奨しているのは、まずは平日の早朝・夜・休日に勉強時間を確保することです。

学ぶことが目的ではなく、学んだことを実践することが大切です。

そのため、平日の日中は本業に専念して、それ以外の時間を活用することで、成果につながっていきます。そういった主旨から、我々が月2回開催している無料の「経営塾」は平日の17時スタートにしています。

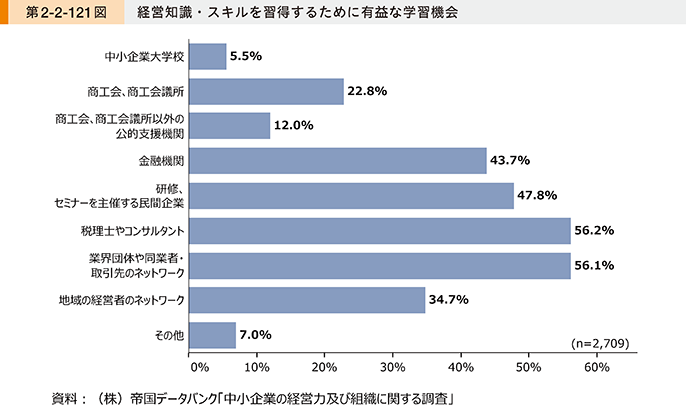

(参考)

他の経営者の方は、どのくらい勉強しているのか気になる方は、中小企業白書に掲載されている1ヵ月の平均学習時間がありますので、そちらと比較してみて足りなければ、今すぐ、勉強する予定を入れてみてはいかがでしょうか?

5.勉強を経営に活かすための方法

勉強したことを成果につなげていくには、

「学ぶ⇒実行する⇒うまくいくパターンをルール化して実行し続ける」という3つのプロセスを繰り返していくことが大切です。

外資系トップを歴任して、経営の原理原則を説き続けている新将命氏は著書の中で、

こう書かれています。

理解しているがじっこうしていない(無実行経営者)15%

理解して一応実行している(実行経営者)3%

原理原則を理解して実行し続けている(続行王道経営者)2%

学んだことを実行し続けている経営者がいかに少ないかが分かります。

学びを経営に活かして、成果を出していく上でも3つのプロセスをお勧めします。

そもそも知らない、理解していないというハードルを越えるためにも勉強が必要です。②学んだことを実行する

「お勉強好き」だけでは実行が伴わないので、意味がありません。

まずは小さくてもいいから学んだことを実行してみる、始めて見ることです。

さらには、いいなと思ったことは徹底的にパクっていくと効果も大きいです。③実行する中で成果が出たことは、自社の原理原則としてルール化

学びと実行を繰り返す中で、うまくいくこと、失敗することが両方出てきます。その教訓を踏まえて、成果が出る方法を一つ一つ作っていくと、学びが蓄積されていきます。

ルール化でお勧めなのは「経営計画書」です。

我々は、40期連続増収増益・自己資本比率90%以上の財務体質という成果を出すことができましたが、実現できたのは、経営計画書の作成・運用が大きいです。

学びと実践を繰り返して、成功体験・失敗体験の中から、成果が出るやり方やルールなどが導き出されてきます。その経験を言語化できれば、経験知になり、自分だけでなく、まわりの社員と共有することができます。

経営者にとって当たり前のことでも、社員にとって当たり前でないことは日常茶飯事です。経営者が学び、実践して大事にしたいことを言語化して、繰り返し伝えていくことで、会社としての力がついていきます。

勉強して実践したことが、経営計画書という成果物に形になっていくので、効果も感じやすいのです。ぜひ、作ることを考えてみてはいかがでしょうか。

(参考)

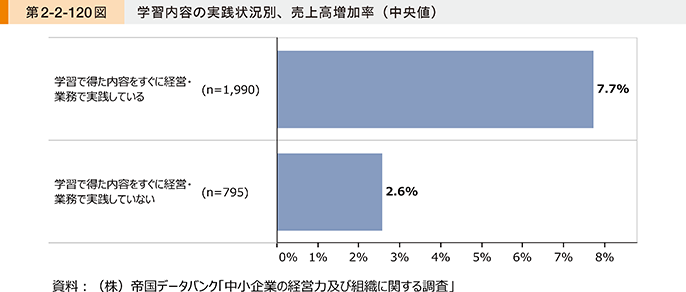

中小企業白書の調査にて、実践と売上高増加率の関係が紹介されています。

やはり実践あるのみですね。

まとめ

これだけ学べばOKというものはありませんので、定期的に学び続け、学んだことを実践してみて、仮説・行動・検証を繰り返していくことが、より良い経営につながっていくのは間違いありません。

仮説を立てる上では、「経験」か「知識」が必要です。経験は、自分の経験だけでなく、他人がすでに経験していることも当てはまります。勉強することによって、他人の経験を疑似体験することができます。