生産性を向上させ付加価値を最大化するための方法

現代のビジネス環境において、「生産性向上」は企業が生き残るための最重要課題の一つとなっています。

特に、日本の中小企業にとっては、少子高齢化による人手不足、物価高や賃上げの圧力、そして市場の競争激化といった多くの課題に直面している中で、限られたリソースを最大限に活用し、より高い成果を生み出すことが不可欠です。

「生産性向上」と聞くと、単にコスト削減や効率化をイメージしがちですが、それだけでは不十分です。むしろ、「いかに付加価値を高め、アウトプットを最大化するか」が本質的な生産性向上の鍵となります。

本記事では、生産性向上の基本的な考え方から、実際に生産性を向上させるための具体的なステップを、事例も交えて解説します。

私自身は、プロセス改革事業本部という部署で、生産性向上のためのプロセスを見直し続けてきました。その実績をベースに、現在では100事務所以上の会計事務所(同業者)に向けて生産性向上に関するコンサルティングやノウハウ提供を実施しています。

会社としても、単に労働時間を減らすだけでなく、付加価値の高い商品・サービスを生み出して、会社そのものの生産性を上げていくことにチャレンジし続けています。

生成AIの登場によって、生産性に関するインパクトや概念が大きく変わり始め押さえていただければており、コスト削減・時間削減・効率化などは一気に進む可能性があります。そこで大事なのは、「真の生産性向上は、付加価値の最大化」ということを認識しておくことですが、

まずは基本的な考え方を、本記事にて押さえていただければ嬉しいです。

1. 生産性向上とは

1.1 生産性とは「インプットとアウトプットのバランス」

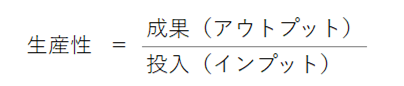

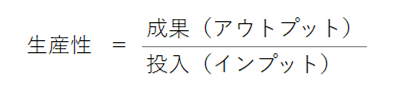

生産性とは、簡単に言えば

投入した資源や時間(インプット)に対して得られた成果(アウトプット)

となります。

つまり、

・投入した資源で、生み出した成果が大きければ大きいほど、生産性が高い

・何か成果を出すために投入した資源が、少なければ少ないほど、生産性が高い

ということになります。

企業経営や生産活動の効率性を表すもので、生産性でよく使われる指標は、以下の2つです。

①物的生産性

・1人当たり労働生産性(生産量÷労働者数)

・時間当たり労働生産性(生産量÷労働時間)

・資本生産性(生産量÷資本ストック量)

②付加価値生産性

・1人当たり労働生産性(付加価値額÷労働者数)

・時間当たり労働生産性(付加価値額÷労働時間)

・付加価値額(生産量÷資本ストック量)

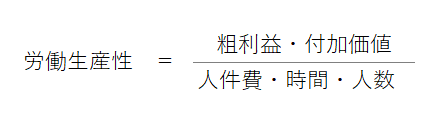

分子には粗利益や付加価値額、分母には資金や時間、労働者数などさまざまな数字が入りますが、いずれの場合も生産性は「成果」÷「投入資源」という割り算で計算されます。

実務で指標を追いやすく、かつ、イメージがつきやすいものは、付加価値(粗利益)をベースとした労働生産性です。

分母と分子は下記のように柔軟に捉えて考えていけば十分です。

1.2 インプットの最小化というアプローチ

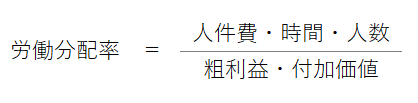

労働生産性と同じような指標に「労働分配率」があります。

現状のアウトプット(粗利益・付加価値)に対して、投入するインプット(人件費・時間・人数)を最小化して、分配をコントロールするという概念です。

例えば、以下のようなものです。

・工場の生産性量を維持しながら、人数を減らす

・店舗ビジネスで、現状の売上高・粗利益を維持しながら、社員比率を下げてパート比率を上げる

・今まで残業ありきで対応していた仕事を、残業無しで対応する

・定型業務は、自動化・IT化・DX化して、人の手を減らす

・今まで2時間かかっていた仕事を1時間で終わらせる

図式化すると下記のようになりますが、大企業でよく用いられる指標です。

労働分配率を下げていくことは有効ですが、この場合、どうしても「分配をいかに減らすか?」という発想になりがちです。

もちろん、今の成果に対して、少ない時間、人員、人件費で対応できるようになれば、生産性は上がっていきますが、限界があります。

例えば、大企業であればリストラなどによって、人件費を削減するという手段がありますが、中小企業は、そもそも、人員などが限られており、そのような選択肢はありません。

「生産性を上げること=コスト削減」という誤った認識をしているケースがありますが、中長期的に、企業の競争力を高めていくには、いかに付加価値を上げていくかという発想に重点を置いておくことが重要になっていきます。

1.3 生産性向上の本丸は「付加価値」の最大化

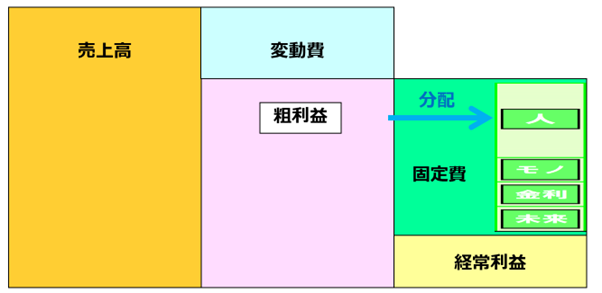

生産性向上の本丸は、アウトプットの最大化です。

弊社では、人件費や経費は「コスト」ではなく、売上高や粗利益(付加価値)を生み出す「パワー」だと定義しています。

例えば、

・プロセスなどの見直しにより1人当たりの売上高を1.2倍に増やす

・サービスレベルを上げて、単価を上げて粗利益を増やす

・研修体制を見直して、新人が売上高を稼げるまでの期間を短縮する

・教育などによって提案できるサービスを増やして、1社当たりの売上高を増やす

など、投入している資源を活かすことで、売上高や粗利益を伸ばしていくという発想です。

生産性が上がることによって、利益を増やすことができれば、賃上げなどで分配を増やすこともできますし、さらに未来への投資をすることによって、さらなる生産性アップにつながっていきます。

・インプットの最小化

・アウトプットの最大化

このどちらかに偏るのではなく、両側面で打ち手を考えていくことがポイントです。

2. なぜ今「生産性向上」が必要なのか?

「生産性向上」という言葉を耳にする機会が増えてるのではないでしょうか。

それは、時代の変化によって多くの企業が「効率よく成果を出す仕組みづくり」を迫られているからです。特に中小企業においては、この課題を無視することはできません。その理由を具体的に見ていきましょう。

2.1 労働力の減少と人手不足

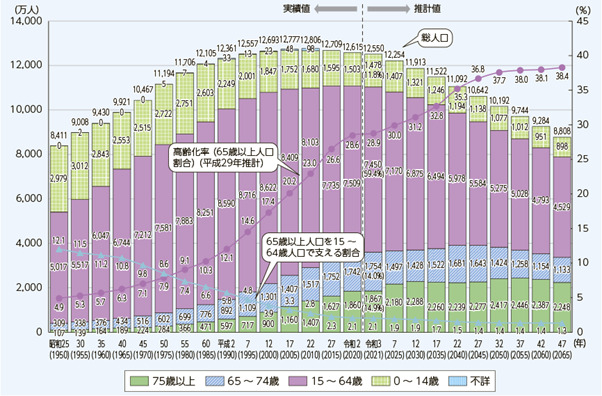

日本では少子高齢化が進み、働き手となる労働人口が年々減少しています。

内閣府の資料によると、少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれているとされています。

これは中小企業にとって深刻な問題です。大企業に比べて採用力が弱い中小企業では、労働人口の減少の影響が大きく、必要な人材を確保できず、慢性的な人手不足に直面しているケースが多いのではないでしょうか。

限られた人員であっても、作業効率を上げることで、新たな採用は難しい状況でも事業を維持・拡大できる可能性が増えていきます。

2.2 社員の意識の変化と働き方改革

働き手の意識変化も生産性向上の必要性に影響があります。

「長時間働けば評価される」という時代は終わり、「ワークライフバランス」という言葉の浸透と共に、社員一人ひとりが「効率よく働き、プライベートも充実させたい」と考えるような傾向が強くなってきています。その結果、労働時間が長い会社においては、人材の確保も難しくなってきています。

働き方改革の推進もあり、企業側には「限られた時間で、社員が能力を最大限に発揮できる環境を整えて成果を出すこと」が求められています。

無駄な業務を減らして、社員がやりがいを感じる仕事に集中できる環境を整えることができれば、離職率の低下につながり、新しい人材をひきつける力にもなります。

2.3 競争力の低下

国内市場の縮小や海外企業との競争激化により、日本の労働生産性は低下傾向にあります。

OECDデータに基づく2023年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は、56.8ドル(5,379円/購買力平価(PPP)換算)で、OECD加盟38カ国中29位で、2018年の21位からランクダウンしています。

引用:https://www.jpc-net.jp/research/list/comparison.html

生き残るためには「競争力の向上」が不可欠です。その競争力を支えるのが「生産性向上」です。限られたリソースを最大限に活用し、より高い価値を創出することが、これからの企業経営のカギとなります。

生産性向上により収益性が改善すれば、新たな投資の原資も生み出され、さらなる成長への投資余力が生まれます。

2.4 物価高・賃上げへの対応

近年、物価の上昇が続いており、企業経営に大きな影響を与えています。特にエネルギー価格の高騰や原材料費の増加は、企業のコスト負担を押し上げています。合わせて、賃上げの必要性も高まっています。コスト上昇と賃金アップという二重のプレッシャーに直面している状況です。

このような環境下で企業が生き残るためには、「生産性向上」によって利益率を確保することが不可欠です。生産性を高めることで、同じコストでより多くの価値を生み出し、従業員の賃上げに対応することが可能になります。

また、人材を確保するためにも、適正な給与を支払うことが重要です。企業としては、単にコスト削減を目指すのではなく、「より高い付加価値を生み出せる環境」を整えることで、適正な賃上げと企業の持続的成長を両立させる必要があります。

賃上げの原資を確保する上でも、生産性向上が求められています。

3. 生産性向上のためのステップ

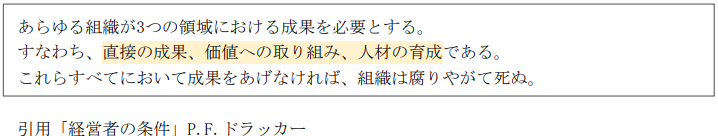

生産性向上に関する書籍を数多く読んできましたが、アウトプットである成果を最大化するという観点で、本質的に書かれているのは、ドラッカーの「経営者の条件」です。

こちらの書籍の内容も少し紹介しながら、生産性向上のヒントをお伝えしていきます。

3.1 インプットの最小化

①現状業務の洗い出し

まずは、自社の業務を洗い出し、「どの作業が無駄になっているのか」「どの仕事が付加価値につながっているのか」などを見える化することが第一歩です。

ドラッカーは成果を上げるための時間管理の基本として、

「時間を記録する→整理する→まとめる」

の3ステップを伝えており、「時間が何に取られているか?」を明らかにすることからスタートするべきと言われています。

人の感覚というものはいい加減なことがあるので、仕事の棚卸をして、可視化するからこそ、改善への入口につながります。「記憶」に頼るのではなく、まずは「記録」をつけることが肝心です。

自分の仕事を見直すのであれば「時間簿」

部署の業務を見直すのであれば「業務一覧」「年間業務カレンダー」

会社全体の構造を見直すのであれば「組織図」「労働時間・残業時間」「全社・事業部などの労働生産性の数値の推移」

などから始められると良いかと思います。

見える化したものをどう分類するかが次のステップで大事になりますが、下記の例が参考になります。

【事例】

スーパーホテルでは、すべての業務を「仕事」「作業」「無駄」の三つに分類して、絶えず業務プロセスを見直しているそうです。

3つについてこう定義しています。

「仕事」・・・顧客満足を上げる業務。

「作業」・・・顧客満足を上げないが、会社としてなくすことができない業務。

「無駄」・・・顧客満足も上げず、会社としてする必要もない業務のことです。

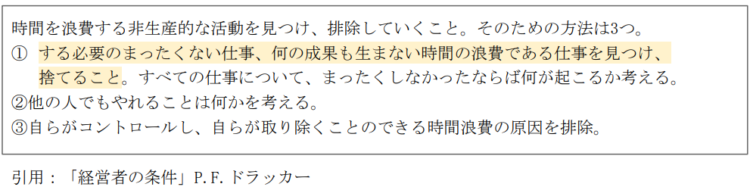

②無駄な業務の廃止

業務の棚卸や見える化ができたら、次のステップは、無駄を取り除くことです。

ドラッカーの「経営者の条件」に、無駄を排除していくための方法をこう紹介しています。

効率化したり、誰かに任せたりすることで生産性が上がりますが、時間が0になることはありませんが、捨てることで0になります。

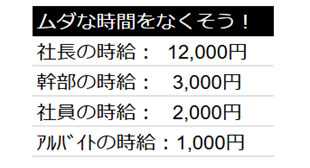

無駄になりやすいものとして「会議」がありますが、会議で無駄な時間を絶対に使わないように意識改革するために、取り組んでいる事例を紹介します。

【事例】

14期連続で増収増益を実現して、著書「ヤバい仕組み化」を出版されている㈱プリマベーラは様々な仕組みを作って生産性を上げていますが、その一つとして、会議のムダを無くす取り組みをしています。

具体的には、下記が書かれた紙が会議室などに貼られています。シンプルですが、意識するために面白い仕掛けです。

③他の人・他の方法でもできるようにする

生産性を上げるという観点でいくと、同じ仕事をするにしても、

・社長から幹部社員

・ベテラン社員から若手社員

・社員からパート

・人からITやAI

・社内の人材からアウトソーシング(固定費を変動費化)

を推進することで、労働生産性の分母(人件費・時間・人数)が下がり、生産性がアップします。

とはいえ、自分の仕事を手放すのは抵抗がある方もいるのではないかと思います。

業務を見える化して、業務リストを見ながら、

「あなたにしかできない仕事は何ですか?」と自問自答することで、他の方法を考えるキッカケになります。

任せたり他の方法で進めるための着眼点を紹介していきます。

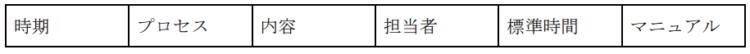

●業務の標準化

業務の手順を書き出して、「手順書」を作成してプロセスごとの「マニュアル」を整備することで、他の人でも、同じプロセスと品質で進めていけるようになります。

初めて業務を覚える人にとって、良い教育ツールとなり、業務の習得スピードが上がり生産性に寄与します。

見える化することで、全部の業務を切り離せなくても、一部だけでも任せていけるようになっていきます。

【事例】

弊社では、メイン業務(決算業務・面談担当業務・確定申告業務など)ごとに手順書を作成しており、研修でも活用して手順書通りに仕事を進めるように教育しています。

手順書は、「いつ」「誰が」「何を」「どのように」「どのくらいで」が分かるように、下記のような項目を網羅しています。

また、定期的に手順書を見直す機会があり、「この業務はムダではないか?」「この業務はITで代替できないか?」などの視点でチェックして改善を進めています。

●人員の多能工化(マルチタスク型)

近年、特定の職務に絞ったジョブ型雇用が増えてきていたり、ジェネラリストよりもスペシャリストを求める人が増えている傾向があります。

個々人の生産性という観点では、専門特化した方が成長スピードが早いですが、組織全体の生産性という視点で考えると、多能工化していった方が、時間のムラ・ムダ・ムリを解消することができ、成果が出やすくなります。

【事例】

ホテル業界の業務は、フロント・客室清掃・調理・調理補助・レストランサービスなどがありますが、時間帯によって業務の忙しさにバラつきがあります。この繁閑の差が業界の生産性を下げています。

星野リゾートでは、マルチタスクに挑戦しており、全員がフロント・客室清掃・調理補助・レストラン業務ができるように教育されており、効率的なシフトを組むことができていることが、生産性と収益性を上げている一つの理由となっているようです。

●アウトソーシング

労働人口、生産人口は減少傾向ですが、副業人材やフリーランス人材は増加傾向にあり、採用の代替手段として外部リソースを活用する選択肢が広がってきています。

例えば、クラウドソーシングであれば、「クラウドワークス」「ココナラ」「ランサーズ」「ママワークス」などを検索すると、無数に人材がいますし、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスの市場には大手の「パソナ」「アデコ」「キャスター」など参入している会社が増えています。

会社の業績・競争力・理念の実現などに直結するコア業務とそれ以外のノンコア業務に分けて、ノンコア業務をアウトソーシングすることで、人手不足の状態でも生産性を上げていける可能性が上がります。

【事例】

弊社は4000社の中小企業とお付き合いさせていただいていますが、総務・経理業務をアウトソーシングする会社が増えています。中小企業の場合、経理は1〜2名くらいのことが多く、退職してしまうと、すぐに採用できるわけでもなく、生産性が落ちてしまうことがよくあります。そこで、外部委託することで安定化することができます。

また、中小企業において有効なのは、普通であれば採用できない人材を外部に求めることです。例えば、「マーケティング担当」「採用担当」「システム担当」「デザインチーム」「DX担当」など専門部署を設けるほどの規模ではないですし、採用しようとすると給与水準も高額で払う余力がありません。

こういった人材をアウトソーシングで変動費的に活用することで、会社としての生産性を上げる施策を進めることが可能になります。

●テクノロジー

これから劇的に生産性を上げていくのは、デジタルの力です。

デジタル技術の進化により、企業の生産性向上はこれまでにないスピードで加速しています。AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、クラウドサービスの導入により、効率化と質の向上が進んでいます。

下記のような業務はどの会社でもありますが、生成AIを活用することで、劇的な変化が起きています。

・メールやチャット

・会議の進行、資料作成、議事録

・提案資料の作成

・転記作業、チェック業務

・分析資料の作成

・お客様との面談、面談後の報告、フォロー

・入力作業

・スケジュール調整

・情報発信、セールス文章

・アイデア出し、ブレスト

誰しもが予想できないスピードで進んでいるので、大事なのは、

「AIに仕事を奪われるのではない。AIを使いこなす人に仕事が奪われる」

という言葉を肝に命じて、実験思考で、楽しみながら業務への活用を試していくことです。

【事例】

経理業務・会計業務で分かりやすい事例をご紹介します。

試算表を作成する際に、会計入力で一番ボリュームが多いのが預金通帳の入力です。

アナログ時代とデジタル時代では、下記のように工程が大幅に縮小されます。

アナログ時代・・・通帳記帳→コピー→会計事務所へ郵送→手入力(科目を付与するには経験と知識が必要)

デジタル時代・・・クラウド会計にAPI連携(科目は学習機能で大半は自動付与)

④企業文化の醸成

生産性向上のための戦略や施策を導入しても、それを継続的に機能させるためには、「企業文化の醸成」が不可欠です。企業の文化や価値観が、日々の仕事の進め方や意思決定に影響を与えるからです。組織全体で生産性を重視する文化が根付いていれば、社員一人ひとりが「どうすればもっと効率的に成果を出せるか?」と主体的に考え、行動するようになります。

Googleでは、「仕事の生産性を決めるのは『今』の使い方だ」と言われています。以下のような行動指針を実践することで、組織のスピードが飛躍的に向上します。

「今やる」

「今やらなければ、いつやるのか」

「今どれだけの成果が出せるのか」

「今どれだけ仕事を進めることができるのか」

「今必要なら今連絡をとる」

「今決めるべきことは、今決めてしまう」

「1回で済ませる」

「その場で、今この瞬間に終わらせる」

例えば、「持ち帰ります」といったフレーズが頻発する企業では、決断の先送りが常態化し、会議の回数や報告の手間が増えてしまいます。一方で、「その場で決める」「その場で処理する」といった文化を醸成することで、仕事の流れがスムーズになり、結果的に業務の生産性が向上します。

また、コミュニケーションを積極的に取ったり、情報共有する文化があるかどうかもポイントです。

【事例】

HISの澤田氏がハウステンボス再生のために、まず実施したのが「3つの働き方改革」です。具体的には、①出勤後15分の掃除 ②明るく振る舞う ③早く歩くの3つです。

広大な面積のハウステンボスは、端から端まで歩くと30分かかるようですが、早く歩いて25分で済めば2割の無駄が省けます。

「早く歩く」というシンプルな呼びかけで、スピードへの意識を醸成したのは面白い事例です。

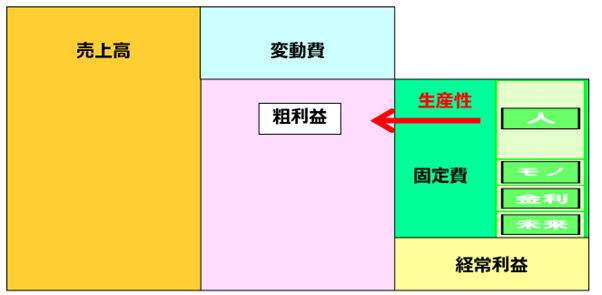

3.2 アウトプットの最大化

インプットの最小化に取り組むことで生み出された資源(時間、人員、資金)を、生産性の高い分野に集中させて企業価値を高めて成果を最大化することが、真の生産性向上です。

ドラッカーの「経営者の条件」には、どこに資源を投じるかのヒントが書かれています。

この3つの成果をベースにしつつ、最大化のためのヒントを4つご紹介します。

①直接の成果を最大化する

アウトプットを増やす最も基本的な方法は、売上や利益といった直接的な成果を最大化することです。企業が存続・成長するためには、単にコストを削減するのではなく、より高い価値を生み出し続けることが不可欠です。そのために、以下のような施策が考えられます。

● 高単価商品・サービスの開発

_利益率の高い商品やサービスを提供することで、同じリソースでより多くの価値を生み出す。

● 既存顧客のLTV(ライフタイムバリュー)を向上

_一度の取引だけでなく、長期的な関係を築き、顧客ごとの収益性を向上させる。

● 販売チャネルの多様化

_ECサイトの開設、SNSマーケティングの強化、パートナーシップの活用など、新たな収益源を作るための仕組み作り。

● 生産性の高い顧客層へのシフト

_単価が高く、継続的な取引が見込める顧客にターゲットを絞ることで、効率よく利益を生み出す。

【事例】

スターバックスは、単なるコーヒーチェーンではなく、顧客体験に付加価値を提供することで、高単価戦略を実現しています。「ただのコーヒー」ではなく、「快適な空間」「特別感」という価値を生み出し、結果として高単価でも支持を集めています。これは、直接的な売上拡大とブランド価値向上の両立の好例と言えます。

② 付加価値の向上に取り組む

アウトプットを最大化するためには、「生み出す価値」そのものを高めることも重要です。価格競争に巻き込まれずに生き残るためには、他社と差別化できる価値を提供することが不可欠です。

● 商品・サービスの独自性を強化

_既存のものを改良するだけでなく、市場のニーズに応じた独自の価値を提供する。

● 新規事業の創出

_現在の事業だけに頼らず、成長市場や関連分野への進出を模索する。

● ブランディングの強化

_単なる機能だけでなく、ブランドの世界観や企業理念を打ち出すことで、顧客のロイヤルティを高める。

【事例】

弊社では、中小企業が会計事務所に求めていることは何かを40年以上追求してきました。その結果「月次決算書」「人を大切にする経営計画書」という商品が生み出され、他の事務所にはない差別化された付加価値を提供することができるようになり、直接的な成果である売上高(高単価)にもつながっています。

また、経営計画書は指導だけではなく、自社でも作成して実践し続けて成果を残していることもブランディングになっています。

③ 知識・ノウハウの共有

生産性向上のためには、社内外の知識やノウハウを活用し、共有することが重要です。個人ではなく、組織として成果を残すには、成果を出せている個人のノウハウを言語化して、横展開していくことが必要不可欠です。

● 社内のベストプラクティスを共有

_生産性の高い方法をチーム内で共有し、標準化することで、組織全体のパフォーマンスを向上させる。

● 外部の知見を活用

_他社の成功事例を参考にする、外部コンサルティングや研修を活用するなどして、新たな視点を取り入れる。

● ナレッジマネジメントの強化

_社内にある知識・経験をデータ化し、簡単にアクセスできるようにする。

【事例】

スモールビジネスを支える統合型経営プラットフォームを提供しているクラウド会計ソフトのfreeeでは、いくつかの価値基準を掲げていますが、その中に「あえて、共有」というものがあります。人とチームを知る、知られるように共有する、オープンにフィードバックしあうことで一緒に成長することを大事にされています。

ノウハウなどは共有せずに、囲い込みたくなりがちですが、このような価値基準を打ち出すことで、共有する文化を形成している好事例です。

④ 人材の成長とスキルアップ

アウトプットを増やすには、社員一人ひとりの能力を向上させることが不可欠です。

● 従業員の教育・スキルアップ

_研修制度やeラーニングを活用し、社員のスキルを向上させることで、

_より高度な業務に対応できるようにする。

● 裁量権の拡大

_社員が自律的に判断し、迅速に業務を進められるような環境を整える。

● 適材適所の配置

_個々の強みを活かせるポジションに配置し、最大限の能力を発揮できるようにする。

【事例】

弊社では、会社と社員が成長する社員教育の方法を追求して、時代の変化にあわせて教育のやり方も見直しています。結果的に、新卒の離職率も大幅に改善することができています。

教育というと、一般的には「技術・知識」の教育がイメージされますが、我々は理念(人間性)教育×技術教育という2軸で取り組んでいます。生成AIが普及していく中で、より人間性にフォーカスした教育は大事になってきています。詳細は下記の記事に書いてありますので、ご参考いただければ幸いです。

参考記事:「会社と社員が成長する社員教育の方法」

4. 生産性向上のための問い

前章では、生産性向上のためのステップをご紹介しましたが、具体的に何から始めればいいのか、どのように考えていけば良いか迷う方もいらっしゃるのではないかと思います。

そこで、問いに答えていくことで、生産性を上げていくためのヒントを考えるような質問をご用意させていただきました。

定期的に下記のような問いを考えていただければと思います。

4.1 インプットを最小化するための問い

▢ 今の付加価値や利益を比較的少ない人件費・時間・人数で実現するか?

▢どの業務が最も時間を取られているのか? それは本当に必要な業務なのか?

▢業務プロセスのどこにムダが発生しているのか?

▢アウトソーシングや自動化できる業務はどうか?

▢無駄な移動時間はどの程度ありますか?

▢作業スピードを上げるために標準化やマニュアル化ができる部分はありますか?

▢テクノロジー(AI、RPA、ITツール)を活用すれば効率化できる業務はあるのか?

▢社員のスキルや役割のミスマッチはないか? 適切な人員配置が行われるか?

▢一つ成果を出すために、どこを改善すれば労働時間を短縮できるか?

▢優秀な社員が行っている業務を仕組み化して、他の社員にも展開できるか?

▢シフト管理や勤務時間の最適化で、人員コストを削減できるか?

▢ 無駄な報告・会議・チェックは無いですか?

▢マルチタスク化・ジョブローテーションによる業務の最適化は可能か?

▢従業員の働き方を変えれば、労働時間削減しつつ同じ成果を出せるか?

4.2 アウトプットを最大化するための問い

▢従業員の時間のうち、付加価値を生んでいる時間はどれくらいか?

▢現在の業務の中で、顧客にとって最も価値の高い業務は何か?

▢今のサービス・商品で収益性の高いものはどれか? 逆に、低いものは?

_より高付加価値の商材やサービスを提供するにはどうすればよいか?

▢同じリソースでより高い収益を期待できるビジネスモデルはあるのか?

▢新しい市場や顧客層を開拓できるか?

▢現場の知見や経験を活かして新たな商品・サービスをどうするか?

▢「顧客の満足度を高めることで、リピート率や基準を上げる」方法はあるのか?

▢高優先の商品・サービスを売るために、ターゲット顧客を変えてもいいのか?

▢どれかの業務をより高い利益率の業務にシフトすることは可能か?

▢顧客ニーズを深く深く、今よりも価値を感じてもらえるサービスに変えられるか?

▢一般との差別化を解決することで、価格競争を避け、高付加価値を実現できるか?

5.まとめ

生産性向上は、単なる業務効率化の枠を超え、企業の未来を切り拓くための鍵となります。

特に、デジタル化の進展や働き方の多様化が進む中で、これまでのやり方に固執する企業は、成長のチャンスを逃すことになります。

今後の企業経営において重要なのは、生産性を高めながら、働く人々がよりやりがいを感じられる環境をつくることです。

そのためには、テクノロジーを活用し、付加価値を高め、人材を成長させることが不可欠です。

生産性向上の取り組みは、決して一時的なものではなく、継続的に改善し続けることが求められます。

これからの時代、企業の成長は「どれだけ多くのリソースを持っているか」ではなく、「限られたリソースをいかに活かせるか」 にかかっています。

今日からできることを一つずつ実践し、企業の持続的な成長へとつなげていきましょう。