経営資源とは?経営資源を活かす3つのポイントと人を大切にする経営

経営資源とは何でしょうか?

言葉の通り「経営に必要な資源」と言えますが、具体的には何でしょうか?そしてその言葉の意図するところは何でしょうか?

例えば、以下のような問いを持たれる方も多いのではないでしょうか。

Q1 経営資源とは具体的に何?

Q2 経営資源を経営に活かすとはどういうこと?

Q3 経営に活かすにはどうしたらよい?

Q4 経営資源に優劣(大事な順番)はある?

そこで今回は、経営資源の意味と種類を確認した後にそれらをどのように活かすためのポイントは何かを明確にします。そして、大事な順番について順を追って解説していきます。

そして、最後に古田土会計グループが推奨する「人を大切にする経営」の観点で経営資源を考えてみたいと思います。

1 経営資源とは

経営資源とはそもそも何でしょうか?一言で表すとこのように表現できます。

「企業が成長・発展し続けるために必要となる資源」

また、「成長」とは、売上(量)だけでなく利益(質)も上げることです。

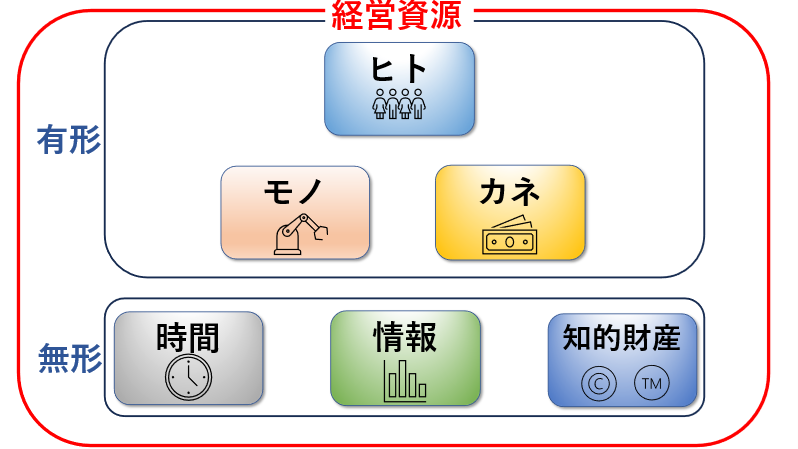

具体的には、P.F.ドラッカーも言っている「ヒト・モノ・カネ」の3種類が代表的な資源ですが、

そこに、「情報・時間・知的財産」を加えた6つを「経営資源」ということが最近では一般的になっています。次の章で1つずつ確認していきます。

2 経営資源の種類

2.1 ヒト

まさに「人」です。しかし、自社の社員だけではありません。

詳しくは5章でご説明しますが、経営者自身、自社の社員、取引先(外注先)の社員、お客様(経営者)とその社員、地域社会(住民)や社会的弱者、株主等会社を取り巻く全ての「人」が対象です。

この点を見落としがちですので注意してください。

そして、この「ヒト」が持っているスキルやノウハウ、人脈等を含みます。

2.2 モノ

会社でイメージしやすいものは決算書に載っている固定資産です。具体的には、土地、建物、機械設備、工具器具備品など物理的な資源のことですが、ソフトウェアなどの無形資産も含みます。

※無形資産でも知的財産は「モノ」というよりも「知的財産権」と言う通り「権利」にあたりますので別(2.6)で説明します。

2.3 カネ

資金(お金)です。会社に残っている現金預金そのものだけでなく、有価証券・保険の解約返戻金等現金と同等と思われるものも含みます。

2.4 情報

会社を取り巻くあらゆる情報です。

自社・市場・顧客・取引先・競合等企業活動に関わるあらゆる情報です。

マクロな視点では3C分析、SWOT分析、VRIO分析、5フォース分析等が活用できます。

少しミクロな視点、例えば顧客データで言うと、POSデータも基にした年齢や時間帯別の売上等の顧客情報やロイヤルカスタマー情報等が該当します。

その他、社員情報、顧客リスト、販売履歴、購入履歴などありとあらゆる情報です。

2.5 時間

ドラッカーは著書の中で「最も希少な資源は時間である」とも言っています。

1日24時間という事実は変わりませんが、これをどうコントロール・マネジメントするかという観点で一番希少な資源であると言っています。

また、M&Aは「時間を買う」とも言われますが、他社のノウハウを得ることで、自社の投下時間を一気に減らして新市場への進出や新商品・サービスを手に入れることができます。こう考えると時間を経営資源として認識しやすいと思います。

2.6 知的財産

大きく3つに分かれます。

・特許権や意匠権のような商品の中身や技術に関するもの

・商標・ブランドなど信用に関するもの

・表現・創作行為を権利化する著作権

3 経営資源を経営で活用するための3つのポイント

経営資源の活用にあたっては、以下の3つのポイントがあります。

- 現状を正しく把握する

- 持っている経営資源をどのように活用するか(選択と集中)

- 持っていない資源をどのように手に入れるか

それぞれ順番に見ていきます。

3.1 現状を正しく把握する(経営資源活用のための前提)

経営資源をうまく活用するためには、まず「経営資源」そのものの現状を把握しておく必要があります。

経営資源は以下の性質を持っているためです。

経営資源の性質

使う人が認識できていないと使えない

⇓

認識することによって増やすことができる

例えば、社内に優秀な部下がいたとしても、上司がそれを認識していなければ活用することはできません。お金や設備等もしかりです。如何に活用できる資産を保有していても有用性に気づかない限りは宝の持ち腐れとなります。

更には、資源は認識することによって増やすこともできます。

例えば、社員の異動や配置を想像してみてください。営業には向いていないが作業は正確で速い社員がいた場合、社内でそのような仕事をしてもらうことによって会社全体として考えた場合にはマイナスがプラスに変わります。

経営資源の分析をする際にはSWOT分析やVRIO分析が有効です。

※SWOT分析とは、自社の内部環境と外部環境を、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)として洗い出し、分析する手法です。

※VRIO分析とは、自社の経営資源が競合他社に比べてどれほどの優位性があるかを分析するフレームワークです。「Value(経済的価値)」「Rarity(希少性)」「Inimitability(模倣可能性)」「Organization(組織)」の頭文字を並べた言葉で、自社の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」が、競合他社に比べてどれほど優位性があるかを分析するために用いられます。

3.2 持っている経営資源をどのように活用するか(選択と集中)

現状の把握ができたら次はそれをどのように活かすかを考えます。

つまり、「今ある資源をどのように使うか」ということです。

具体的には、

・ヒトをどこに配置するか

・モノをどのように使うか

・カネをどのように使うか

・時間をどのように配分するか(使うか)

等となります。

しかし、特に中小企業のように経営資源に限りがある場合は検討したことすべてを行うことは困難です。

そこで「選択と集中」が必要になります。

選択と集中をかみ砕いて表現すると以下のようになります。

つまり、何に集中するかを選ぶ、ということですが、言い換えると

とも言えます。例えば、事業面での選択と集中では以下のような事例です。

・事例1

GEのジャック・ウェルチが市場で1位もしくは2位になれそうな部門だけを残し、その他は縮小または廃止

・事例2

キャノンはバブル崩壊後に赤字のPC事業を撤退し、利益率の高いインクカートリッジに集中。

従いまして、繰り返しになりますが中小企業は特に、「思いついたことをとりあえず全部やってみよう!」は資源を分散させることになるので特に資源に限りのある中小企業では避けるべきです。

例えば、古田土会計が飲食店の経験者がいるし儲かりそうだから飲食店を開業しよう、ということにはなりません。

もちろん、ミッション・ビジョンに照らし合わせても当然ではありますが、経営資源の分散という観点でも行いません。

参考 経営戦略とは?9Stepで考える中小企業の戦略の立て方

3.3 持っていない資源をどのように手に入れるか

ドラッカーは、「企業が業績を上げるうえで必要とする3種類の経営資源について目標が必要である」と言っています。ここで言う経営資源とは、「ヒト・モノ・カネ」の3種類です。

そして、これらの獲得に関わる目標が必要ということです。

持っていないものはどのように手に入れるかでもありますし、特に、「良質の人材と資金を引き寄せることが出来なければ、企業は永続できない。」とも言っています。

企業が成長していく上で、どのくらいの資源が必要かを決め、不足分は補わなければなりません。

資金については、中期・短期の利益計画を立て、その計画を実施していくにあたってどのくらいの資金が必要となるかといった観点から検討ができます。

人材についても同じく計画から必要人数を算出する方法が一般的ですが、採用難の状況が続く等獲得が困難な状況でもあります。よりよい人材の獲得を行うためにはミッション・ビジョン・バリューの明確化や4章で説明する人を大切にする経営もその一助になります。

4 最も大切な経営資源は?

4.1 最も大切な経営資源は〇〇

1章で記載した通り、経営資源は狭義では3つ、広義では6つあります。

では、その中で最も大切な経営資源は何でしょうか?

それは 「ヒト」 です。

理由は、ヒトだけが6つの経営資源をコントロールできるからです。

経営資源をコントロールするということは、経営資源を増減させたり使いこなすことができる、ということです。

また、ドラッカーも著書のなかで「組織の違いは人の働き」と述べ、やはり「人こそ最大の資産」と述べています。

4.2 2番目以降は?

ドラッカーの言葉「良質の人材と資金を引き寄せることが出来なければ、企業は永続できない。」の通り、2番目は「カネ」です。

お金が無いと設備投資はもちろん、採用もできません。

そして、経営資源全般を支えている要素が「情報」となりますので、その意味では3番目です。

しかしながら、6つの一つ一つが大切であることに変わりはありませんので、順番にこだわりすぎる必要はありません。

4.3 成長する会社は〇〇を成長させ続けられる会社

古田土会計グループの創業者である古田土満は常々「売上1年・利益3年・ヒト10年」と言います。

売上は頑張れば1年で上げることが可能だが安定した利益を出すことが出来る体制を構築するには3年はかかる。そして、それを支え、中小企業では最大の差別化の要因でもあるヒトを育てるには10年かかる、という意味です。

5 人を大切にする経営と経営資源 ~ヒトは経営資源?~

4章で最も重要な経営資源は「ヒト」であり「ヒト」を成長させられる会社が成長する会社の条件でありということを解説してきました。

そのために必要な考え方こそ、古田土会計グループが勧めている「人を大切にする経営」です。

「人を大切にする経営」の定義

坂本光司著「人を大切にする経営学講義」PHP研究所

そしてその意味では、ここまで述べてきた「人こそ最大の経営資源」という考え方とは異なります。

× 人を経営資源として捉える

〇 人を目的として捉える

⇒人以外の経営資源は人の幸せのための手段や道具と位置付ける。

また、定義の中に出てくる「関係する人々」とは、大切にする順番に

- 社員とその家族

- 仕入先・外注先とその家族

- お客様

- 地域社会と社会的弱者

- 株主

となります。

人を大切にする経営では、従業員を人財として扱い、強い動機付けによって生産性の高い事業を実現します。誰一人として犠牲にすることのない効率の高い事業運営の結果、会社は高い業績を、従業員は物心両面の幸福を手に入れることになります。

つまり、経営資源で「ヒト」が一番大切であることは述べましたが、更にその上を行く概念であると言えます。

では、人を大切にする経営はどのように取り組んでいくとよいでしょうか?

まずは、経営方針として人を大切にする経営を行う、ということを打ち出して頂くことですが、

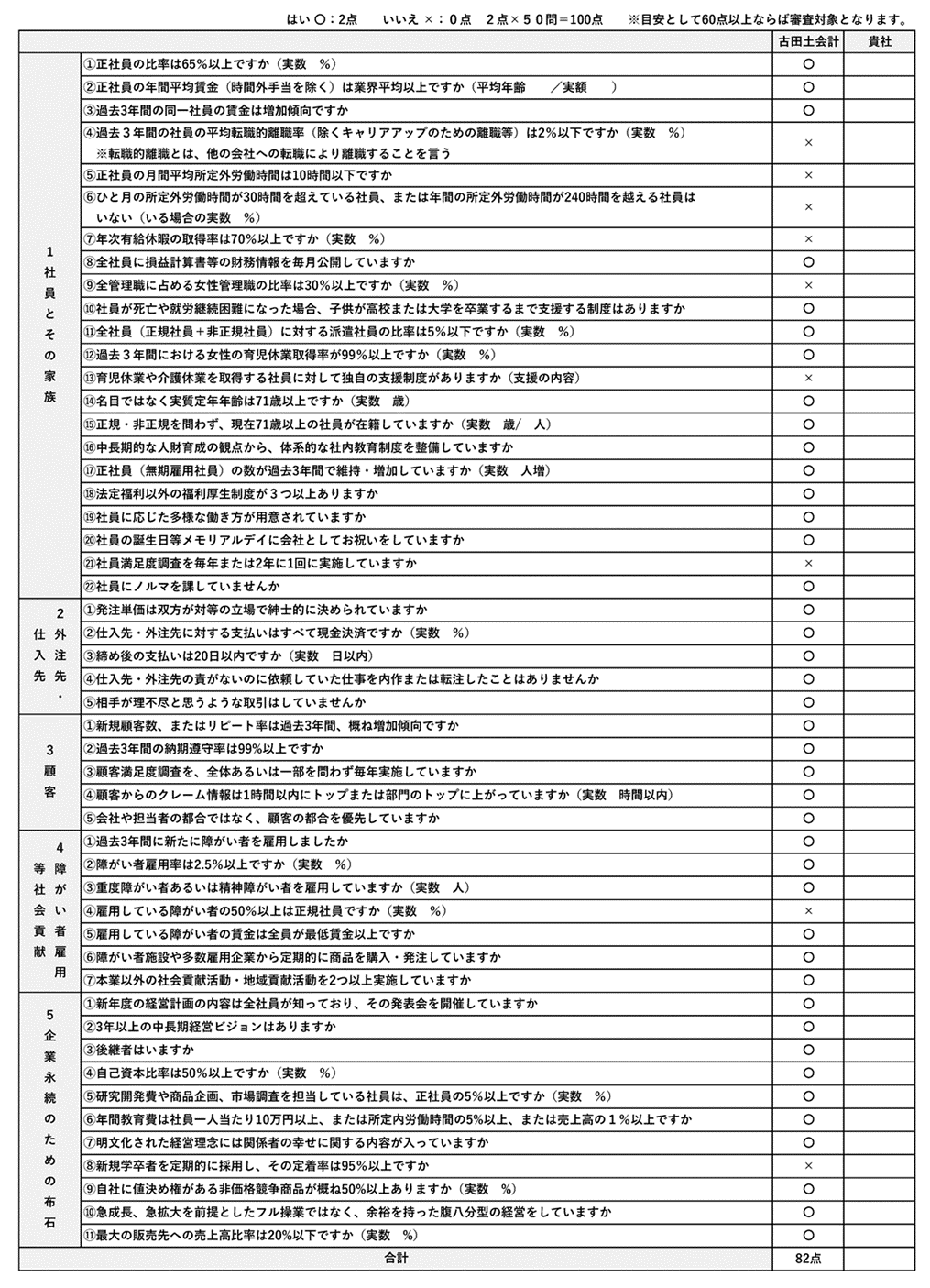

具体的には、以下のチェックリストを基に確認していただくことをお勧めします。

こちらは、日本でいちばん大切にしたい会社大賞の選考基準でもありますが、上述した「関係する人々」の①~④までの方々を大切にする指標や企業が永続するために大切な指標が網羅されています。

日本でいちばん大切にしたい会社大賞チェックリスト

6 まとめ

以上、今回は経営資源についてまとめてきました。

経営資源とは何か、活用のポイントは何か?から始まり、最後は「ヒト」を資源・資産ではなく目的として捉える人を大切にする経営について触れました。

是非今一度、「もっと生かせる資源があるのではないか?」という視点で自社の経営資源を確認、精査してみてください。

そして、「人を大切にする経営」にも関心をもっていただけたら幸いです。