二代目社長になるために気を付けるべきコトとその対策

「企業30年説」という話があるように、会社の経営を永続させるのは大変なことです。その中でも特に経営を引き継ぐ立場になる二代目社長の責任は重く、会社が永続するかどうかは二代目社長にかかっていると言っても過言ではありません。このブログでは、二代目社長が直面する状況や課題、成功するためのポイントについてわかりやすく解説いたします。二代目社長として経営を成功させるための道しるべとして参考にしていただければと思います。

1.二代目社長とは

二代目社長とは、創業社長から会社を引き継ぐ社長のことを指します。その対象は、親族・社員・外部からといくつかありますが、日本においては約6割が親族に引き継いでいます。二代目社長は、創業社長と違い、二代目社長ならではの条件や環境があります。下記にて解説いたします。

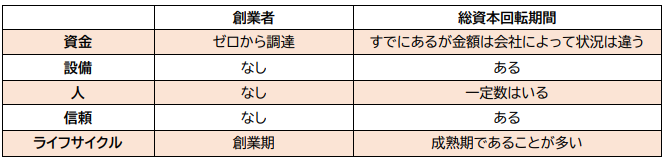

1.1 創業社長と二代目社長の違い

創業社長と二代目社長とでは経営の状況が大きく異なりますみました。

当然ですが、創業時は何もないところからスタートしますので、何もかも作っていく必要がありますが、二代目社長の時には、充足しているかは別としても、何かしらの資源は一定ある状況からの舵取りになります。創業することも大変ですが、二代目社長には二代目社長なりの大変さがあるということですね。

1.2 二代目として社長を引き継ぐメリット・デメリット

二代目として会社を引き継ぐことはメリット・デメリットそれぞれあります。

1.2.1 メリット

① 資源がある

既存の経営資源(資金、設備、人材など)を活用できることは大きなメリットです。また、このように目に見えるものでなくても、例えば役所への申請関係や許認可資格などを改めて取得しなくても事業ができることも大きなメリットの一つになります。

② 経営理念や文化がある

企業の理念や文化を一から作る。また、その理念を浸透させることは大変な労力と時間がかかります。既に理念や文化があり、そこに共感した社員と事業を始められることは、お金をかけても手に入るものではないので、メリットが大きいと言えると思います。

③ 信頼がある

業歴や、創業者が今まで築き上げた企業の信頼やブランド、顧客との関係は一朝一夕でできるものではありません。また、お金で買うことも難しいものです。これらがある状態で経営をできるのは、事業を継続することも、新規に取引を開拓することも創業時から比べたらスムーズに実施することが可能です。

1.2.2 デメリット

① 資源が邪魔になることがある

既存事業が、二代目社長になってからも成長が見込めるのではあれば問題ありませんが、もし、事業が転換を迫られる状態にある場合は、その経営資源が逆に足かせになってしまう危険があります。既存事業に引っ張られて新しいことに取り組めない、機械の廃棄などで逆に追加費用が必要になってしまうなどが考えられるかと思います。

② リーダーシップがとりずらい

社員にとって、どのようなリーダーの下で働くかは、モチベーションに大きく影響を与えることになります。元々、創業社長の下で働いてきていることを考えても、創業社長に精神的にも物理的にも依存している社員が多いことはよくあることです。そのような中、二代目社長としてリーダーシップを張ろうとしても、創業者と比較をされてしまったり、「前社長は〇〇してもいいって言っていましたよ!」のように反発されてしまい、なかなかやりたいように勧められない可能性があるのもデメリットの一つと言えるでしょう。

1.3 二代目社長はまずは現経営体制を確実に踏襲することが重要

二代目社長は、創業社長と違い経営資源がある一方、創業社長に会社も社員も信頼がある状況から経営のかじ取りをスタートすることになります。そのため、二代目社長が重点を置くべきは「信頼を勝ち取ること」です。そのためにも、まずは現経営体制を踏襲することです。二代目社長になるからには・・・と新しいことを始めたり、改革したり、と思いはあるかもしれません。しかし、まずはぐっとこらえて踏襲することを優先することがおすすめです。「この人なら大丈夫。任せられる!」と思われれば、新しいことも、改善することも社員や周りが協力してくれるようになるでしょう。

1.4 要注意!二代目社長の交代時期は事業の倒産期に直面しやすい?

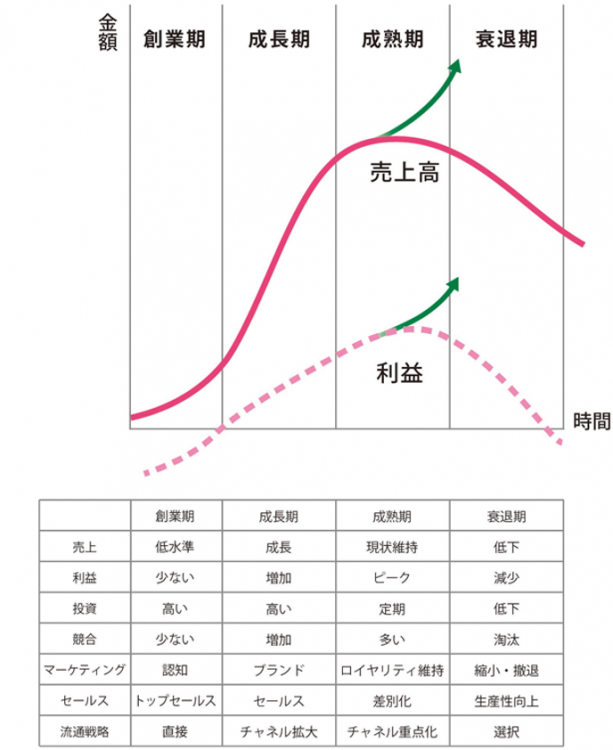

二代目社長として、注意しなくてはいけない点として挙げられるのが、引き継いだ後に、「事業の倒産期を迎える可能性が高い」ということです。

二代目社長に交代するタイミングで最も多いのは、業歴20~30年経過している状況です。この経過年数は、実は企業の平均寿命のタイミングと重なっており、事業が成熟後期から衰退期を迎えるタイミングになります。

二代目社長は、この状況を踏まえて経営のかじ取りを行うことが求められます。必ずくるこの状況を乗り越えることこそが二代目社長の一番のミッションと言っても過言ではありません。

2.成功している二代目社長

世の中には、二代目社長が会社を飛躍的に成長させた事例が数多く存在します。一体、どのようにして会社を成長させることに成功したのでしょうか。具体的な事例を3つご用意しました。以下より一つずつご紹介いたします。

2.1 株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ) 柳井正氏

ユニクロで多くの方もご存じかと思いますが、実は社長の柳井さんは二代目であったことをご存じでしょうか。実家のある山口県宇部市で、お父様がメンズショップ小郡商事を営んでいたのですが、そこに柳井さんが里帰りして引き継いだのが始まりになります。お父様の掲げた経営理念は引き継ぎつつ、それを進化させることでユニクロをグローバルブランドに育て上げました。

具体的には、「SPA(製造小売業)モデル」の構築です。これにより、製造から販売までの一貫したコントロールが可能となり、コスト削減とスピード向上を実現しました。ユニクロは、製造と販売を直結させることで、他のアパレル企業に比べて低価格で高品質な商品の提供を実現し、他社との差別化を図ることに成功しました。今国内外合わせて2500店舗を超える巨大企業に成長されています。

2.2 大和運輸株式会社 小倉昌男氏

2人目はヤマト運輸で有名な小倉昌男氏です。小倉さんもお父様が1919年に銀座でトラック4台から始めた運送会社を1971年に社長として引き継いだことからスタートされています。当時は、個人が荷物を輸送するためには郵便局に持ち運ぶ必要があり、重量も6キロまでと制限が非常に厳しい時代で、小口荷物の取り扱いは集荷と配達に時間がかかるため採算が合わないというのが業界の常識でした。

しかし、その状況をうち破り、小口荷物は1キロ当たりの単価が高く、個数をさばけば収入が多くなるとして、宅配便サービスの開発に着手します。そして、1976年に「宅急便」という新しい配送サービスを開発。それまでの配送サービスは、荷物を時間をかけて送るものが主流でしたが、小倉氏は消費者のニーズに応える形で、迅速で便利なサービスを提供し、物流業界に革命をもたらしました。日本国内で非常に広く普及し、ヤマト運輸は「宅急便」の代名詞として定着するほどになりました。

2.3 株式会社ジャパネットたかた 髙田旭人氏

3人目はジャパンネットたかたの髙田旭人氏です。お父様も有名ではありますが、髙田旭人さんもそのお父様の活躍と同じくらい会社を飛躍させている方の一人です。髙田さんは、「ジャパネットたかた」のブランドイメージを継承しつつ、その魅力を現代の消費者に合わせて進化させました。ジャパネットたかたは、テレビショッピングの先駆者として、親しみやすさと誠実さを大切にした「人間味」を感じさせるブランドを構築しました。

また、デジタル領域にも積極的に展開。特に、オンラインショップやモバイルアプリを強化し、インターネットを活用した通販の利便性を大きく向上させました。これにより、若年層や地方在住者など、テレビ以外のチャネルでも多くの顧客にリーチできるようになりました。また、顧客データの活用や物流の最適化など、ITの活用を進めることで、より効率的な運営を実現させました。

近年では、地方創生の一環として、長崎にイベント連動型ホテルとして、長崎スタジアム近くにホテルを建設。今までの常識を覆すような宿泊体験ができる事業にもチャレンジされています。

3. 会社を成功させる二代目社長になるために

二代目社長が会社を成功に導くための方法を時系列でまとめてみました。

次のステップを通じて一つ一つ実践することで会社は成功する可能性がなると言えるでしょう。

3.1 経営を理解する

3.1.1 自社の事業を理解する

成功事例でもあるように、既存事業の深い理解が次のイノベーションに生み出す源泉になることが非常に多いです。事業が衰退に向かう状況だとしても、まずは自社の事業を理解することが、成功の第一歩になります。事業を理解するうえで大事なことは次の通りです。

a顧客の理解

成功する二代目社長になるためには、まずは徹底的に顧客を理解することが重要です。マネジメントの父と称されるピータードラッカーは著書「マネジメント」の中で、「企業の目的の定義は一つしかない。それは顧客の創造である。」と言っています。経営において、それくらい顧客の理解は重要であり、企業活動の中心になると言っても過言ではありません。

顧客の理解するにあたっては、年齢や性別、住所などのデモグラフィック属性と、趣味や嗜好、性格、価値観などのサイコグラフィック属性の2つの側面から理解するのが一般的です。

b市場の理解

どんなに顧客が理解できたとしても、その顧客がいなかったり縮小傾向では、事業の成長性が見込めなくなってしまいます。市場の状況もその市場状況の把握です。顧客層の増減や、今度の動向など今の事業の市場性に広がりの可能性があるのか、もしくは縮小傾向であるのかを把握します。

経営は変化対応業ともいわれます。市場の状況を把握することで柔軟な経営のかじ取りが実現することになります。

cライバルの理解

市場にはお客様とライバルしかいません。ライバルを正しく把握することで、自社の事業の理解の解像度がより鮮明になります。

ライバルは、同じ商品・サービスを提供している直接的なライバルだけでなく、顧客が得る価値から考えた場合にライバルとなる存在の把握も重要です。例えば、タクシーにおける自動車シェアリングサービスとの関係は間接競合の事例としてわかりやすいのではないでしょうか。

常に情報を取得するようにしておくことが重要ですね。

d自社の理解

お客様、市場、ライバルの理解と同時に自社の理解も重要になります。自社がなぜ顧客から選ばれているのか、他社と何が優れているのか、商品を提供するための工程や設備の状況、組織体制なども併せて理解することによって、事業の理解を一歩踏み込んだ形で理解できるようになります。

3.1.2 会社を理解する

事業を理解できたら、次は会社の理解です。会社の理解で把握すべき内容は以下の2つです。

a 会社の歴史

自社の歴史を理解することで、発展の経緯や事業の変遷、なぜ今の経営理念ができたのか、会社として何を大事にしてきたのか、など目に見えない部分の解像度を高めることにつながります。過去がわかるとその中に未来に対するヒントがあったりします。資料を確認したり、過去を知る人に話を聞いて、歴史を理解してみるのがよいと思います。

b 会社の文化

会社には必ず文化があります。文化を理解することで、判断する際の軸がわかったり、物事を進める際に組織がどのように動くのかなどの「クセ」がわかるようになります。また、その文化を形成されている背景には、会社で行っている習慣や仕組みが大きく影響していますので、併せて、習慣や仕組みについても理解するようにしましょう。

c 会社の仕組み

会社の仕組みについては、主に、組織体制や制度が該当します。組織体制を理解することで、組織の機能の把握や、それぞれの機能がどのような役割を果たして会社が機能しているのかが理解できるようになります。また、制度を理解することで、管理体制がどのように構築されているのか、そこに漏れや課題がないのかも把握できるようになります。

3.1.3 人を理解する

「企業は人なり」と言われるように、どんな人がいるのかによって、今後とるべき採用戦略や組織戦

略、教育体制や評価体制の構築や改善内容を把握することができるようになります。

人の理解においては、理解すべきことは下記の通りです。

・年齢構成・性別構成・雇用形態構成・役職者構成・機能別人員など数字的状況

・社員の性格や当社で働いている理由。

_モチベーションになっていること、会社に期待していること、や不満などの定性的情報

3.1.4 財務を理解する

中小企業において、二代目社長が理解しなくてはいけないもっとも重要な項目の一つです。財務を理解していないと、会社がいくら稼がなくてはいけないのか、お金を増やすための方法、投資にいくら使えるのか、そもそも投資はできるのか。など、経営ででてくる重要な意思決定において正しい判断をすることが困難となります。感覚で金銭の状況をおおよそつかめる創業社長と違い、二代目社長にはその感覚が乏しくなりがちのため、財務の理解に自信がない場合は税理士や会計事務所に相談して教えてもらうのがいいでしょう。

3.2 設計する

自社の状況を理解することができたら、次は「設計」です。設計は経営計画書に準えて設計するのが経営の全体像も網羅されているためおすすめです。詳しくは、こちらのブログを参考されるのがいいと思います。

【参考】:年間3,000冊発行している経営計画書のフォーマットから学ぶ「経営計画書の書き方講座(初級編)」

ここでは簡単なポイントだけを共有します。

3.2.1 自社の状況を理解することを通じて理解した内容を6つの構成に沿って整理する

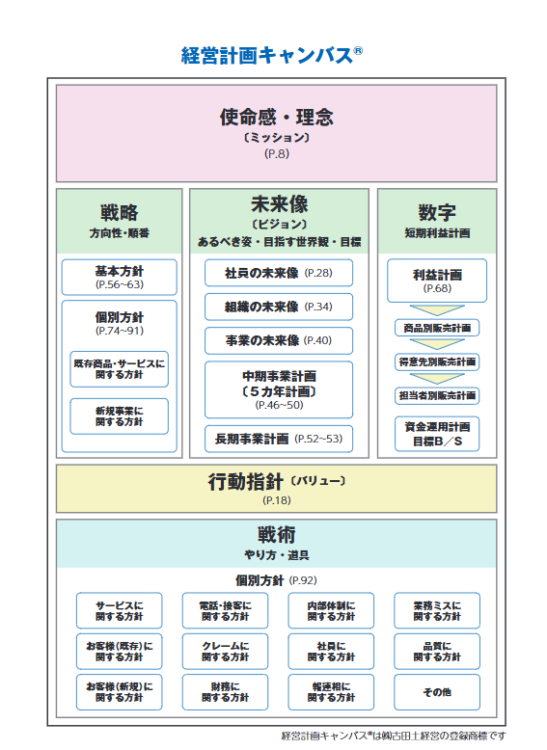

経営は大別すると下記の6つになります。

① 使命感・理念

② 行動指針

③ 数字

④ 未来像

⑤ 戦略

⑥ 戦術

それぞれの項目に当てはまる内容は、下記の経営計画キャンバス🄬を参考にしていただければと思います。

上記6つの項目に合わせて、自社の状況を理解することを通じて把握した内容を整理します。

3.2.2 抜け漏れしている内容を把握する

経営計画キャンバス🄬の内容に基づいて整理をすると、抜けている部分や漏れがある点が必ず出てきます。また、内容はあったとしても、時代に合っていなかったり、内容が古くなっているものがあるはずです。新規、追加、改善が必要な部分を把握して整理します。

3.2.3 新規、追加、改善項目に優先順位をつける

修正内容の整理ができたら、取り組むべき優先順位をつけていきます。効果的内容ですぐに着手できるものから整理していきます。なお、時間軸としては年単位で整理するのがおすすめです。

3.2.4 言語化し可視化し、経営計画書に落とし込む

全体像の整理ができ、今後の改善点も優先順位をつけられたら、あとは言語して、経営計画書として落とし込みます。なお、この時点ではまだ整えるだけにとどめ、社員に発表・共有するのはいったん控えたほうがいいでしょう。

3.3 踏襲する

設計まで終わればあとは、改善するだけ!と言いたいところですが、改善開始はストップです。いったんぐっとこらえましょう。次にすることは、現経営体制の踏襲です。

3.3.1 踏襲する理由

なぜ、いきなり改善を走らせてはいけないか、それは、二代目社長が社員が関係者から信頼されていないからです。

人間は基本変わることを怖がります。二代目社長に代わるというだけで社員にとっては大きなストレスがかかっています。そこに加えて、大きく方針を転換して改善していくプランを発表し動き出してしまったら、社員からしたら、「このまま会社についていけなくなったらどうしよう・・」「自分は必要とされなくなったらどうしよう・・・」という感情を強くしてしまいます。そのことをきっかけとして退職するという事態にも発展しかねません。

大企業と違って、中小企業は人の影響は大きいです。一人の退職が事業の継続を難しくすることは少なくありません。まずは、現体制を引き継いで信頼を勝ち取ることから始めましょう。

3.3.2 踏襲の方法

踏襲する際に有効なのが、経営計画発表会の開催です。経営計画発表において、会社の方針として、現経営体制を引き継ぐこと。社員には安心と夢をもって働けるようにすることを伝えます。

この際、経営計画書を作成し社員に渡せるのがおすすめです。発表会で話した言葉が配られた経営計画書にも記載されていることで、その言葉の信ぴょう性が上がります。

なお、可能であれば発表会の場所は、会社外で行うのがおすすめです。時間をとって、場所変えて、雰囲気を変えた中で伝えることで、社員に本気度が伝わりやすくなります。

あとは、日常で現体制を引き継ぐことを一つでも多く実行していきます。言っていることとやっていることが一致していることを示していきましょう。

3.4 改善する

二代目社長の体制に社員もなれ、社員と経営陣との絆ができてきたら、改善を少しずつ進めていきます。

この時も、経営計画発表会を通じて年単位に徐々に変更していくということを伝えることで、安心を促します。また、変化や改善に対して前向きな社員も一定数存在するはずですので、そういう社員に対しては、改善にかかわることによるワクワクを醸成できるように伝えるのがポイントです。

なお、改善を実行していく際には、社長直下でプロジェクトチームを作って進めるのがおすすめです。この際、フットワークの軽い若手社員を巻き込むことで、社長の新体制が作りやすくなります。

古参社員は安心を、若手社員にはワクワクと希望を、それぞれに醸成しながら改善を進めると社内のハレーションが比較的少なく、改善を進めることができます。

4. 二代目社長ならでは抱える悩みとその対策

二代目社長は創業社長と違う環境で経営をかじ取りしなくてはいけません。そのため、二代目社長ならではの悩みが課題が出てきます。そこで、ここでは転ばぬ先の杖として、二代目社長になると出やすい代表的な悩みとその対策について解説いたします。

4.1 創業社長との確執

述べ4000社の中小企業の経営をご支援していますが、悩みの大小はあれ、多くの二代目社長がこの課題にぶつかります。

なぜこのような問題が発生するのか、その主な原因は以下が考えられます。

① 創業社長との経営に対する温度感。

② 過去の成功体験に基づくアドバイスが経営環境の違いにあっていない。

③ 創業社長の影響力が下がることに比例して創業社長が疎外感を感じてしまう。

ことが挙げられます。それぞれ解説していきます。

4.1.1 創業社長との経営に対する温度感。

創業者は自身の想いで創業しており、事業を承継できるようになるまで相当の努力をされてきていることがほとんどです。そこに対する思いは、まさにわが子に愛を持って育ててきたのと同じくらいの感情を持っています。それに対し、二代目社長は、創業社長と比較すると、ある程度経営基盤ができている状況で引き継いでいることが多いことが大半です。創業社長からしたら「恵まれている」と考える方の方が多くなることでしょう。

この視点に立って経営に対する姿勢を見たときに、二代目社長の努力が見えないと、創業社長としては不安になりますし、「この人に引き継いでよかったのだろうか」と疑心暗鬼になってしまうことで、最初は口出しするつもりがなかったものも、徐々に口出しが増えてしまったり、不安から創業社長自身が社員に指示してしまうということが起きてしまい、それが確執につながってしまいます。

対策としては、二代目社長も創業社長以上に努力をしている姿勢を見せることです。二代目社長が努力している姿が見えれば創業社長も多少は安心し、勝手な行動は少なくなることでしょう。

4.1.2 過去の成功体験に基づくアドバイスが経営環境の違いにあっていない。

創業社長と二代目社長では、創業期と成長期、創業期と成熟期など経営のステージが変わっていることがほとんどです。経営のステージによって考えなければならないことや経営の対策は変わってきます。

創業者も良かれと思ってアドバイスをくれると思います。ですから、まずは一度創業社長のアドバイスは聞き入れる姿勢が重要です。その上で、アドバイスを受けた二代目社長は、上記の図を念頭においた上でいただいたアドバイスの実施を取捨選択するようにすると、創業社長との良好な関係を維持したまま経営のかじ取りをすることができるようになります。

4.1.3 創業社長の影響力が下がることに比例して創業社長が疎外感を感じてしまう。

一見、矛盾しているように感じるかもしれませんが、これが人間の感情です。このようなことが起こる理由と対策を解説します。

4.1.3.1 なぜ疎外感を感じてしまうのか

創業社長は、自分の子供と同じくらい、もしくはそれ以上に愛をもって育てて成長させてきたと思う方がほとんどです。そんな存在である会社が、わが手を離れ、自分の意見も聞き入れてくれなくなるというのは、感情的に寂しい気持ちになるものです。

また、年齢的には家族も独立している状況で、今更自身を頼ってくれる人が少なくなりやすいこともこの問題が起きる一つの要因です。

4.1.3.2 疎外感を感じさせないための対策

対策は、報連相を常にすること。そして、経営以外の部分で、創業社長の居場所を用意することです。例えば、顧問としてアドバイスをいただく時間を作る。お客様の表敬訪問に同席してもらう。理念の教育と伝道についてお手伝いいただくなどです。このようにすることで、経営は時代に合わせ、会社が大事にする理念は創業社長から引き継ぐ体制ができ、社員も棲み分けがわかりやすくなれば、創業社長にわがままをいう社員も減ってくることでしょう。

また、時間が経つと創業社長の体力の衰えとともに、できることや出社も減ってきます。上記を継続していれば、時間の経過につれて解消に向かっていく問題です。しかし、会社として創業者を立てることだけは忘れずにいることが重要です。

4.2 成熟産業から衰退産業へ向かう事業の転換

前段でも触れましたが、二代目社長が最も苦労するのが、事業の転換点に経営を引き継ぐことになるということです。ここでの判断を間違うと会社を倒産させかねません。

4.2.1 事業の転換において二代目社長がやりがちな致命的ミス

既存事業の衰退や縮小が見える時に、その不安を解消しようとやってしまいがちなことが、「既存事業と全く関係のない事業を始めようとする。」です。

しかし、これは中小企業にとって、非常にリスクの高い手段になります。なぜなら、お金も時間もかかる内容だからです。一般的に新規事業の成功率は3割程度しかありません。約7割は失敗に終わります。これだけのリスクを経営資源の少ない中小企業でとったら、倒産に直結する可能性が高いことは容易に想像できると思います。事業の状況にもよりますが、「既存事業と全く関係のない事業を始めようとする。」ことは控えるのがおすすめです。

4.2.2 中小企業は、事業を「ちょいずらし」せよ!

事例で紹介した成功した二代目社長は何をしていたのでしょうか。それは、既存事業における商品・サービスの改良・もしくは新市場の開拓です。事業が衰退しているからといって、ゼロから新しく始める必要なんてないのです。派生で考えればいいのです。例え事業が衰退期を迎えているとしても、既存事業のお客様のニーズをしっかりと把握すれば、成長させることが決して不可能ではありません。

既存事業からの派生は大きく2つです。一つ目は既存の顧客に対して新しい商品を提供していく「新商品開発」。二つ目は現商品を新たな市場に展開していく、「新市場開拓」です。この2つの観点から事業を展開していけば、失敗リスクを下げながら事業の衰退を再成長に向かわせることが可能になります。

4.3 世間からの評価

二代目社長は、一般的に世間的にもよく思われていないことが多いようです。世間からの見られ方も把握した上で対策をしていきましょう。

4.3.1 二代目社長のイメージはネガティブなものが多いと心得る

二代目社長と調べると「二代目社長が会社を潰す」とか「二代目社長ボンボンについて」などという後ろ向きな表現が出てきます。残念ながら世間は二代目社長に対して、良いイメージを持っていないことが一定数存在しています。

これはすなわち、社員の一定数も同じような感情をもって二代目社長を見る可能性が高いことを指しています。この事実を「他人の言っていることだから」と突っぱねてもいいのですが、社員や世間からの評価を良いものにしておいた方が、何をするにしても容易に進めやすいのは事実です。

4.3.2 世間のイメージを払しょくし、信頼させる二代目社長になるために

二代目社長が上記のように見られないようにするには、「人間性を高める」ことです。

具体的には、謙虚で常に感謝の姿勢を忘れず、おごらないことです。

人間性はいきなり変わるものではありません。しかし、常に努力をすることは可能です。その姿勢は必ず社員は見ています。最初はイメージを変えてもらえないかもしれませんが、継続することで、社員や世間のイメージは必ず変わってきます。変わることよりも継続して努力する姿勢が重要です。

まとめ

このブログでは、二代目社長が直面する状況や課題、成功するためのポイントについて解説してきました。

二代目社長には二代目社長なりの苦労や課題がありますが、それ以上にやりがいも多く経験することができますし、経営資源があるからこそのダイナミックなことにチャレンジできる楽しさややりがいを感じることもできるはずです。

このブログが、二代目社長として経営を成功させるための道しるべとなれば幸いです。