ダメな経営者の特徴101

皆さんの中には、「〇〇さんみたいな経営者になりたい」というイメージと共に、「〇〇さんみたいな経営者にはなりたくない」というイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?

私自身、これまで300社以上の経営者と会ってきましたが、経営者のタイプは様々です。

例えば、発想力がある方、営業力に長けた方、行動力がある方、内部管理やマネジメントが長けた方等です。

タイプは様々なのですが、そのタイプに限らず残念ながら倒産・廃業に至るケースがあります。

担当しているお客様の倒産を目の当たりにし、最終日を迎えた時に社長・社員の皆さんと泣き、自分自身の力の足りなさ、不甲斐なさに自信を失った時期もあります。

また、会社を守るために「〇〇会員権」は売却しましょう、と社長にいくらお伝えしても譲らず口論になったケース、同じく会社を存続させるために身を削る必要性を訴えた際には「お前にそんなことを言われる筋合いはない!」と怒鳴られたケースもあります。

ご想像の通り、この2社は現在存続していません。

私の方ももっと違う伝え方をしていたら結果が変わったかもしれない、と感じます。

一方で、倒産寸前の会社から見事復活している会社もあります。

世の中には、名経営者の言葉や書籍は多くありますが、逆のパターンは少ないように感じます。

そこで、今回はあえて上記のような例も含め、古田土会計のお客様3,700社並びに私の経験から「ダメな経営者」に的を絞ってその特徴を洗い出してみようと思います。

逆にいえば、これらの項目に当てはまらないようにしていけば自ずと「よい経営者」に近づくことになります。

皆さんご自身が経営者としての立ち位置を確認するために、是非参考にしていただきたいと思います。

1.ダメな経営者とは?

ダメな経営者とは一言で言うと「周り(お客様・社員・関係者)を幸せにできない」(=自分中心の)経営者であると言えます。

これは近江商人の経営哲学の一つとして「三方よし(売り手によし、買い手によし、世間によし)」という言葉も広く伝わっていることからも言えます。

また、稲盛和夫氏も「経営の原点12か条」の最初に「公明正大で大義名分の高い目的を立てる」としており、決して利己的ではないことがうかがえます。

古田土会計においても創業から40年、3,700社のお客様を見てきた中で、成長している会社・よい経営者は自利ではなく利他の精神で経営をしていると言えます。

2.ダメな経営者の特徴101

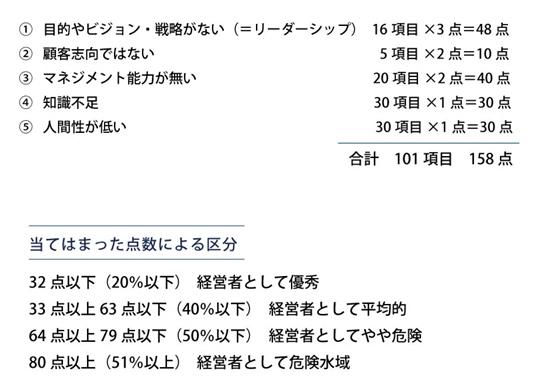

上記の「周りを幸せにできない」をより具体的に表すと5つに分類できます。

①目的やビジョン・戦略がない 16項目

会社を経営する目的やビジョンがないということは、航海で言えば目的地が無くただ流れに任せて経営をしているということであり、従業員やお客様を幸せにすることはできません。

「ビジョナリー・カンパニー」でも組織がビジョンを持つことの重要性が書かれています。

②顧客志向ではない 5項目

ドラッカーは、「企業の目的の定義は一つしかない。それは、顧客を創造することである。」と言っています。そして、「顧客によって事業は定義される。」とも述べています。

つまり、顧客(お客様)を忘れた経営では会社の発展は続かないということになります。

③マネジメント能力がない 20項目

ドラッカーはマネジメントには3つの役割があると言っています。

- 自らの組織に特有の使命を果たす

- 仕事を通じて働く人たちを生かす

- 自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会の問題について貢献する。

経営者にマネジメント能力がないということは、上記が果たせないということになります。

④知識不足 30項目

経営にあたっては、経営学、財務、労務、税務等多くの知識が必要となりますが、これらが不足しすぎている場合は正しい判断が出来ない可能性が高くなります。

また、ドラッカーは「知識とは正しく適用できたとき、もっとも生産的な資源となる。逆に間違って摘要したとき、もっとも高価でありながら、まったく生産的でない資源となる。」と述べています。

⑤人間性が低い 30項目

上記①~④の土台となるものが人間性です。いくら知識やスキルがあっても人間性が低い社長には社員・お客様・取引先はついてきません。

以下、それぞれを詳しく見ていきますが、この中でどのくらいの項目が該当するかを確認してみてください。もちろん、1つでも当てはまったら即「ダメな経営者」ということではありません。しかし、該当項目が多すぎる場合は要注意と思われます。

経営にとって最も大事な項目が①であるため配点を高めにしました。

極端に言うとその他の項目が低くても戦略があっていれば会社は儲かるためです。

しかしながら当然、それだけでは永続はしません。

②③は①にも関連する視点であり、それを実行していくためにマネジメントも重要な要素となるため2点の配点としました。

また、④⑤は項目も多くこれから身に着けることが十分可能であるため配点を各1点としました。

2.1 目的やビジョン・戦略がない

目的やビジョンがないということは、「会社がどこに向かうのか」ということを明確にイメージできていないということです。

リーダーシップとは、「正しい方向に導く」ということであり、ここが不足していては周りを幸せにすることはできません。

具体的には、以下のような特徴です。

①経営の目的やビジョンが無い

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)をも言われますが、会社の使命感や経営理念が無いということは、自社の存在意義やどこに向かうのかが不明確ということです。

②経営の目的やビジョンを社内外に語れない

形式上MVVはあるが、お客様、社員などに社長自身が語れない・発信できない、していない場合は形骸化しており、意味がありません。

③行き当たりばったりで経営している

戦略や目標が重要であるということは共通認識だと思いますが、経営自体は成り行きでも成り立ってしまう面があります。しかし、永続的に成長するためには、経営者は重要かつ緊急ではない事項(ここでいう戦略・目標など)に時間を割かなければなりません。

④経営計画(方針)がない

MVVを達成するために具体的にどのようにしていくのか、誰に・何を・どのように販売していくのか、どのような価値(モノではなくコト)を提供していくのか、ということです。

⑤経営計画(数字)がない

具体的な数値の計画がなければ、方針や行動が正しいかどうか、市場との認識にずれが無いかの確認(チェック)ができないということになります。

⑥業績が横這いで安定していれば当面大丈夫だと思っている

現状維持は衰退です。会社は現状維持でも世の中はどんどん変化しているので、相対的に衰退に向かっている可能性があります。

⑦過去、これまで何とかなってきたのでこれからも何とかなると思っている

企業は変化対応業であり、経営とは、変化する市場と顧客の要望に合わせて企業を作り変えていくことです。

また、過去優れていたということが、現在も未来も優れた企業であるということにはなりません。

⑧今がよければよい、という短期的な視野の経営を行っている

ドラッカーは「マネジメントは、常に現在と未来、短期と長期を見ていかなければならない。」と述べており、短期的な視点では場当たり的な経営となってしまいます。

⑨業績(売上)重視の経営を行っている

業績(売上)重視の経営をしていると成長ではなく膨張(=利益・お金が残らない)となり、社員・顧客に無理を強いる可能性もあります。

業績(売上)ではなく利益重視の経営が望ましいです。

⑩どう儲けるか?という損得を中心に考えた経営を行っている

自利の経営ということにもつながり、社会的な信用を得ることは難しくなります。

損得ではなく尊徳の経営が大切です。

⑪急成長・急拡大に偏重した経営を行っている

急成長・急拡大は組織や社員の成長が追い付かない場合があります。やがて顧客にそのしわ寄せがいくことになる可能性もあり、年輪経営・安定成長が大切です。

⑫価格競争重視の経営

価格競争重視の経営ではなく、会社の考え方や商品の価値をしっかりと顧客に理解してもらい長期的な関係性を築くためにも非価格競争重視の経営が望ましいです。

⑬下請型の経営であるが、安心している

下請型経営ではなく、自立型経営に移行できているかということです。外部環境はいつどのように変わるかは分からず、その影響を受けていつ元請(得意先)に大幅な業績低下が起こるかは分かりません。また、得意先の方針転換の影響を受ける可能性も大きいためです。

⑭新商品・新サービスの開発をしない

どんなに優れた商品もライフサイクルとともに売上・利益の低下が起こります。会社の将来の収益を得るための商品を、現在の商品の収益力があるうちに開発しておくことが望ましいと言えます。

⑮将来の経営者(後継者)を育成しようとしていない

会社を永続的に成長・発展させていくためには後継者の育成が欠かせません。自分の代だけで終わってしまう、代が変わって衰退してしまう、ということは避けなければなりません。

⑯社内外に一切情報公開を行っていない

どこにどのように開示するかは慎重な判断が求められますが、社員への開示という観点ですと会社のMVVを達成するためには社員への情報開示がないと当事者意識が生まれません。

2.2 顧客志向ではない

企業の目的は、顧客の創造である。ということは上述した通りですが、それに伴い企業は二つの基本的な機能を持つ、とドラッカーは言っています。

それはマーケティングとイノベーションです。

マーケティングは顧客からスタートします。つまり、「我々は何を売りたいか」ではなく、「顧客は何を買いたいか」です。

素晴らしい商品やサービスを創り出したとしても、その商品やサービスをよいと思って、使ってくれるお客様がいなければ、その商品、サービスは、単なる自己満足になってしまいます。

会社は、その会社の商品が売れてはじめて経営が成り立つ、ということを忘れてはいけません。

①良いのも作れば売れると思っている

高機能・斬新なデザインなどの商品が良い商品ではなく、お客様が購入してくれる商品が良い商品です。

②お客様の声を聞こうとしない、現場を見ない・知らない

「われわれの商品・サービスにできることはこれである」ではなく、「顧客が価値あると感じ、必要とし、求めている満足がこれである」となるためにはお客様の声を聞かずして成しえません。

③取引先・仕入先・外注先にも厳しく接する

お客様(得意先)に「売ってやっている」というような態度で接することはもちろんNGですが、仕入先や外注先の協力があって商品・サービスが成り立っているという点では、ぞんざいに接してよいということにはなりません。

④「顧客は誰か」、が明確になっていない

そもそも、われわれの顧客(お客様)は誰か?ということが明確になっていない場合もあります。会社が成果をあげるには、誰を満足させなければならないか、ということです。

例えば、古田土会計では「社員を大切にしようとする中小企業」としています。

⑤「顧客にとっての価値」が明確になっていない

モノではなくコトという概念で考えることが大事になります。

例えば、古田土会計では「明るい未来が見えることで、夢・希望・やすらぎ・誇りを持てるようになる」ということです。

2.3 マネジメント能力がない

リーダーシップが「正しい方向に導く」とすると、マネジメントは「正しく進める」ということになります。

つまり、マネジメント能力がないということは周りを幸せにすることは難しいと言えます。

具体的には以下の通りです。

①社員に明確な指示ができない・決められない

経営者の仕事・責任は「決定」することです。実施は社員に任せますが、決定できないと社員は何をどうすればよいのかが分からななくなります。

②全て自分で把握・判断しようとする

組織が大きくなるにつれ、また社員・後継者の育成という観点でも権限移譲が必要となってきます。

③社員の言うことを信じすぎる(例 人が足らないので入れてください)

社員・現場の意見を聞くことはよいことですが、社員の意見は部分最適であることもしばしばあります。そのため、全体最適でものを見て考え、判断しなければいけない経営者が社員の言うことを信じすぎると逆に組織が間違った方向に進む可能性があります。

④優しくて面倒見がよい

一概に悪いということではありませんが、厳しさも必要です。叱る、注意することができない経営者は逆に部下の成長の機会を奪っているとも考えられます。

⑤社員の声を聞こうとしない

③のように信じすぎるのも問題ですが、逆に全く聞かないのもしかりです。

経営者の思い込みもあるかもしれないですし、また、中間管理職が意図的かどうかにかかわらず正しい報告をしているとも限らないので直接声を聞くことも大切です。

⑥社員の成長(教育)に関心が無い

会社の成長拡大には社員の成長が欠かせません。

⑦社員教育は社外に任せっぱなし

教育は社内で行うことも大切です。特に、MVVなど会社の方向性や価値観は社長が直接社員に伝えて教育をすべきです。

⑧社員は自分(社長)の言うことを聞いてさえいればよいと思っている

お客様に一番近い立場である社員が自ら考え、行動する機会や成長の機会を奪っていることとなります。

⑨数値でマネジメントができない

戦略や方向性があっているかどうかを確認するためには、計画と実績=数値で管理・マネジメントする必要があります。

⑩会社の数字を見るのは決算時、年に1回だけ

計画と実績や資金の状況(P/L、B/S、CFなど)は月に1回は見るべきです。年1回では経営判断が遅くなります。

⑪会社の数字は税理士に任せっぱなし

会社の数字を税理士に任せっぱなしということは、自分で見れない、判断できないということにつながります。

⑫社長だけが稼ぐ構造となっている

社長が倒れたら事業が傾くということになりかねず、リスクマネジメント(分散)という観点からも避けるべきです。

⑬感情の起伏が激しく表に出すなどコミュニケーションスキルが不足している

コミュニケーションスキルが不足しているということは、お客様・取引先・社員などに自分の考えが伝わりづらくなります。

⑭社員に権限を委譲しない(ワンマン経営)

組織が一定の規模を超えた段階では、社長が社長としての仕事をするために、例えば少額の決済など社員への権限移譲も必要となります。

⑮会社にお金を残す必要はないと考えている

儲けた利益を全て使ってしまっては会社にお金が残らず、いざという時に会社・社員・家族を守ることができなくなります。

⑯税金は払うだけ無駄と考えている

会社にお金を残すためには一定の節税対策も有効ですが、その壁を乗り越えて納税しない限り溜まっていきません。

⑰社長室にこもっている(穴熊社長)

お客様・現場を見ずに社長室にこもっていてはお客様(市場)のニーズや変化を把握できず未来に向けた商品・サービス開発を行うことができません。

⑱自ら営業活動(トップ営業)を行わない

社長のトップ営業は社員の訪問の何倍・何十倍もの価値があります。

相手も相応の立場の方が対応するため、本音やニーズ競合の状況などを把握しやすくなります。

⑲経験と勘(思い付き)でばかり判断・行動する

経営者の経験と勘(嗅覚)は大事な要素ですが、それにばかり頼って客観的なデータなどを無視すると誤った判断を下す可能性も高くなります。

⑳社員は待遇(給与・福利厚生)でついてくると思っている

待遇でついてくる社員は待遇で辞めるということです。MVV(価値観)や社長の背中で社員をけん引することがあるべき姿です。

2.4 知識不足

経営を行っていく上では一定の知識は必要となりますが、以下に列挙する知識が不足している場合は要注意です。

①世界情勢・政治・経済、業界の最新情報や動向を知らない(気にしていない)

代表的なものに政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの頭文字を取ってPEST分析と呼ばれているものがあります。

②自社の状況(強み・弱み・機会・脅威等)を理解していない

SWOT分析とも言われます。その他にも分析手法はありますが手法そのものを知っているかどうかではなく、きちんと理解し、使えているかどうかが大事です。

③自社の差別化要因が分からない・構築しようとしていない

ライバル・競合と自社の商品・サービスがどう違うのかを明確にすることを怠ると価格競争に巻き込まれます。

④俯瞰して物事を見ることができない(視野が狭い・短期的)

未来に向けた決定を下すためには、中長期的な視点で事業全体・組織全体を見ることが必要です。「虫の目」で情報を多角的に眺め、「鳥の目」で判断を

下し、「魚の目」で決断を行う必要があります。

⑤自社の自己資本比率が分からない・答えられない

財務の安全性を見るうえで重要な指標の一つです。

⑥自社の現預金の残高が分からない

自社の資金状況を把握していない、ということにつながります。

⑦自社の借入金の残高や返済額を把握していない

現預金の残高と共に、借入金の状況を把握していないということは資金繰に支障をきたす可能性が高まります。

⑧銀行取引は人間関係で何とかなると思っている

銀行主催のイベントへの参加は人間関係構築という点ではもちろん有効ですが、それだけで支援をしてくれることはありません。あくまで会社の財務・収益が先です。

⑨銀行が自社のどこを見ているのか全く分からない

「彼を知り己を知れば百戦殆からず」という言葉の通り、金融機関が自社のどこを見ているのかを知ることが銀行と安定的な関係を築くために必要なことの一つです。

⑩資金繰りは経理に任せっぱなし(行き詰まったら経理を叱る)

経理に任せることもよいですが、社長が全く知らないということは避けなければなりません。

⑪取引先の入金サイクルを知らない

入金サイクルが会社の資金繰りにどのような影響を与えているかを知ることは財務体質改善の一歩であり、リスク管理上も重要です。

⑫仕入先への支払サイクルを知らない

同様であるが、支払サイクルを会社の資金繰りに大きな影響を与えます。

⑬自社の適正在庫を知らない(関心が無い)

在庫も会社の資金繰りやB/S(安全性)に大きな影響を与えます。ランニングストック、デッドストック、スリーピングストックや在庫回転数(率)の把握が必要です。

⑭会社からお金を借りている(社長に対する貸付金がある)

会社と個人が分離できておらず公私混同と見られます。貸付金は本来0であるべきであり、金融機関からの印象もよくありません。

⑮P/Lが見れない、読めない

損益計算書をどのように見るか?です。単に黒字・赤字ということではありません。

過去と比べてどう変化しているのか、異常値が無いか、更には今後どのようになっていくのかをシュミレーションすることが大切です。

⑯P/Lの確認は3か月~半年に1回程度(毎月ではない)

毎月確認し、計画と実績の差を把握、手を打っていくことがP/Lの目的です。

⑰B/Sが分からない

B/Sが分からない経営者は非常に多いですが、B/Sを知らずして経営はできません。

P/L(利益)は手段、B/Sは目的です。周りの人々を幸せにするためにはいかによいB/Sを作るかが大事になってきます。

⑱理想のB/Sのイメージがない

B/Sは結果的に出来上がるものではなく、5年後に実質無借金にする、純資産をいくらにするかなど狙って作りに行くものです。

⑲固定資産(機械・不動産など)は買うもの(所有)と信じている

固定資産の調達には自己資金での購入、借入での購入のほかリースの活用もあります。

それぞれのメリット・デメリットをよく理解した上で判断すべきです。

⑳不動産(特に土地)は全額銀行から借りてでも購入している

不動産(特に土地)を全額借入で購入した場合、会社の資金繰りに大きな影響を与えることが多くなります。事前にしっかりとシュミレーションした上で購入を検討すべきであり、少なくとも1/3は自己資金で調達することが望ましいです。

㉑利益を出すには固定費の削減が一番だと思っている

利益を出すためには、客(商品)単価を上げる、販売数量の増加、変動費(仕入・外注費)の削減、固定費の見直し、と大きく4つに分類することができ、どのように粗利益額を増やすかが大事なポイントとなります。

㉒固定費を削減する際にはまず人件費からだと思っている

固定費も人件費、金利、未来費用、その他経費に分類することができます。人件費は社員の労働に対する対価であり、社員と家族を幸せにするための目的です。固定費の削減ではこの4つの中で一番最後に検討すべき項目となります。

㉓利益計画作成の際、前年対比〇%増等売上からしか検討していない

利益計画を作成する際には、売上から作成する方法もありますが、当社にとって必要な利益はいくらか?というところから逆算して算出する方がより良い計画となります。

㉔働き方の多様性に関する理解が無い

女性の活躍、障碍者雇用など世の中の変化に合わせた働き方を取り入れていかないと社員の幸せはもちろん、採用面でも厳しくなります。

㉕長時間労働を是としている

長時間労働ではなく、いかに長期間働いてもらえる環境を整えるかが重要です。

㉖社員の有給休暇取得によい顔をしない

ワークライフバランスという言葉の通り、社員の私生活の充実が仕事にも良い影響を与えます。

㉗残業代を支払っていない

社員を道具として扱っているように見えます。また、違法の可能性もあり要注意です。

㉘ マーケティングの知識が全くない

最低限のマーケティング知識は知っておくべきです。「マーケティング?」という方は要注意です。

㉙DXの知識が全くない

ペーパーレス化や業務の効率化を図る上では現代では必須の知識であり、「DXとは?」という方は要注意です。

㉚ ITに関する知識がない

専門職でなければ詳しくなる必要はないが、業務上困らない、普通の会話ができる程度の知識は必要です。

2.5 人間性

2.1~2.4で挙げた項目はもちろん大切ですが、その土台となっている部分が人間性です。

ここが欠けていては当然周りを幸せにするとはできません。

①自分がよければ良いと思っている

自分がよければ良いと思っている経営者に対して周囲が協力してくれるでしょうか?

②社員にはやらせるが、自身では行動しない

率先垂範です。まずは経営者自身が背中を見せることが肝要であり、そこから社員の信頼関係も育まれます。

③会社の資金繰りが厳しいにも関わらず、高級車に乗っている

お金の使い方の優先順位が理解できていない典型です。社長=高級車というイメージが昔はあったことと、少しでもよく見せたいという自己顕示欲もあるかもしれませんが、今は逆にとらえられる可能性もあります。

④接待ゴルフが異常に多い

週に3回、4回ゴルフに行っている場合は要注意です。1年の中でそのような時もあるかもしれませんが、常態化している場合は、本当に必要なのか?他に方法はないのか?を考えるべきです。

⑤交際費が多額であり、=営業だと思っている

取引先との関係性構築は大事ですが取引先と飲みに行ったからといって仕事が増える時代ではありません。過度な接待などは避けるべきです。

⑥私用の物を会社で購入する等公私混同している

会社は株主のものでも経営者のものなく、社員全員のものです。公私混同は「会社」として成り立っていない典型です。

⑦社員の給与は世間より低いが、社長の役員報酬は高い

役員報酬は社員の平均給与×5倍程度に設定することが望ましいです。社員の給与が世間相場より低く、経営者の役員報酬は世間相場よりも高い場合は見直した方がよいです。

⑧働いていない親族に多額の給与を支払っている

公私混同の一種です。給与はあくまで、働いたことに対する対価です。

⑨社長だけ宿泊費や日当が高い

社員からどう見られているか、という視点で考えると社長だけが高額という規定は望ましくありません。

⑩上手くいかない場合に他社・他人のせいにする(他責思考)

経営者の仕事は決定であり、それに伴い利益責任を負うこととなります。うまく行かない場合に外部環境のせいにすることは責任転嫁と言えます。

⑪ギャンブルが好き

適度かつ個人のお小遣いの範囲でのギャンブルは許容範囲ですが、会社や金融機関からお金を借りてまで行っている場合は注意が必要です。

⑫社員を道具だと思っている

言わずもがなですが、立場は違っても皆一人の人間としては対等であり、お互いの尊重が土台です。

⑬営業(本業)を除いて外出ばかりでほとんど会社にいない

社長が不在の方が社員が育つ、という見方もありますが度を越えるとただの放任となります。

⑭悲観的(マイナス思考)

石橋をたたいて渡る、という慎重さは大切ですが、こちらも行き過ぎると事が前に進まないだけではく、社員も心配になります。

⑮自分の言うことを聞く社員ばかりを優遇する

会社の目的(MVV)達成のために、自分と違う意見を言ってくれる社員は貴重です。

⑯勉強が嫌い(しない)

経営に必要な勉強は、勉強が嫌いであってもすべきです。社長の器・成長が会社の器です。

⑰成功は自分の手柄・失敗は社員や環境のせいにする

逆です。成功は社員のおかげ、失敗はトップの責任と考えてください。

⑱ルールを作っても自分は守らない

率先垂範。まずはトップ自らが守る姿勢を見せることが大切です。

⑲セクハラ・パワハラを行う

セクハラ、パワハラに限らずハラスメント全般に注意すべきです。

⑳自分が特別であるという自覚が無い(皆自分と同じだと思って接する)

経営者は社員とモノの見方・考え方・感じ方が違う、ということであり人・人間としては対等です。そこを勘違いしてはいけません。

㉑時間にルーズ

時を守る。時間が守れない人は信用もされません。一瞬一瞬を集中し、好機や縁・運をつかみ取る。

㉒会社(事務所)が汚くても改善しようとしない

場を清める。仕事場が雑然としていると心も荒みます。後片付けは使うより前にきれいにして戻すことが大切です。

㉓挨拶が適当であるなど礼儀作法ができていない

例を正す。礼儀、規則、規範、秩序、法律に則り、自分を戒める。礼儀とは体で表す言葉です。

㉔感謝の言葉や気持ちを伝えることが無い

上に立つ者ほど感謝を忘れてはなりません。お客様のおかげ、社員のおかげ、仕入れ先のおかげなどです。

㉕仕入先・外注先はこちらに従うものだと思っている。

仕入先・外注先の協力があってこそ会社が成り立っています。

㉖物を雑に扱う、物にあたる

物を丁寧に扱うことは、社員・お客様を大事にすることへの第一歩です。

㉗約束を守らない、破ることが多い

約束が守れなければ周囲から信用されません。

㉘言葉遣いが汚い

言葉は言霊です。丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

㉙ 他社・他人の文句ばかり言う

㉘にも関連しますが、周囲への文句を言っても状況は変わりません。

㉚会社に一番遅く着て一番早く帰ることが日常となっている

社員からどう見られているか、という観点でも相応の出社時間、退社時間とすることが必要です。

3.まとめ

以上、「ダメな経営者」の特徴を列挙しましたが、冒頭に書いた通りこの中で一つでも当てはまったらダメ、ということではありません。該当項目を一つでも少なくしていくことが大切です。そして、定点観測をしてどう変化しているのかを確認してみてください。