コア・コンピタンスとは?企業の中核を担う強みの見つけ方

コア・コンピタンスとは、コア(中核)とコンピタンス(能力)を組み合わせた言葉で、ビジネスにおいては「企業の中核を担う強み」を意味し、企業内部の経営資源に競争優位の源泉を求めるアプローチです。

1,990年代後半から2,000年代にかけて見聞きするようになってきましたが、実際どのようなことなのかを明確に理解しづらい部分もあります。

そこで今回の記事ではコア・コンピタンスとは何かを整理し、なぜコア・コンピタンスが大切なのか?どのように見出していくのか?など事例を交えながら解説していきます。

一般的な記事では解説のみで終わっています。それらを読んで見つけることは困難です。

そこで今回の記事では具体的な見つけ方も解説していきます。

この記事を読むことでコア・コンピタンスを見つけることができ、不足している場合の着眼点を学ぶことができます。

また、古田土会計のお客様の事例を挙げますと、ある美容室ではコア・コンピタンスを見つけ、深堀することで損益分岐点比率が90%を下回る高収益をあげています。

詳しくは5章でまとめていますが、その美容室のコア・コンピタンスは「カウンセリング力と提案力を活かした店販の仕組み」にあります。

1.コア・コンピタンスとは

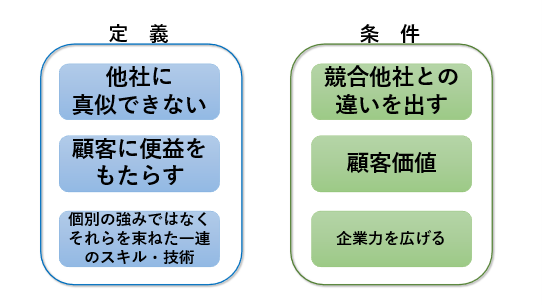

コア・コンピタンスは、G・ハメルとC・K・プラハラードの著書『コア・コンピタンス経営』(日本経済新聞出版社、1995年)によって広められた概念で、「他社に真似できない核となる能力」のことです。

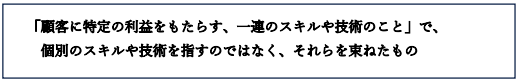

具体的には、このように書かれています。

一言で言えば「強み」となりますが、単なる「強み」とは違います。

上述の定義を改めて整理すると、

・他社に真似できない

・顧客に利益をもたらす

・個別の強みではなく、それらを束ねた一連のスキルや技術

がポイントとなります。

コア・コンピタンスの条件に付いて次の章でさらに詳しく見ていきます。

2.コア・コンピタンスの条件

コア・コンピタンスであるためには、G・ハメルとC・K・プラハラードは次の3つを満たさなければならないと述べています。

① 顧客価値

② 競合他社との違いを出す

③ 企業力を広げる

1章の定義と条件を比較するとこのようになります。

ほぼ同じ意味合いであることが分かると思います。

以下、1つずつ見ていきます。

2.1 顧客価値(顧客に利益をもたらす技術)

コア・コンピタンスは「スキル」・「技術」ですが、それらが顧客に十分な価値をもたらしているかどうか、ということです。

革新的な技術であってもそれが顧客に対して利益や価値を提供できていなければ無意味です。

この製品、サービスの「価値」は何か?とも言えます。顧客は、何の対価としてお金を払っているのか?ということです。

例えば、本田技研工業のエンジンの開発技術はF1レース、MOTOGPなどモータースポーツで培った技術で燃費性能や信頼性はもちろんのこと「走る楽しみ」という価値も提供しています。

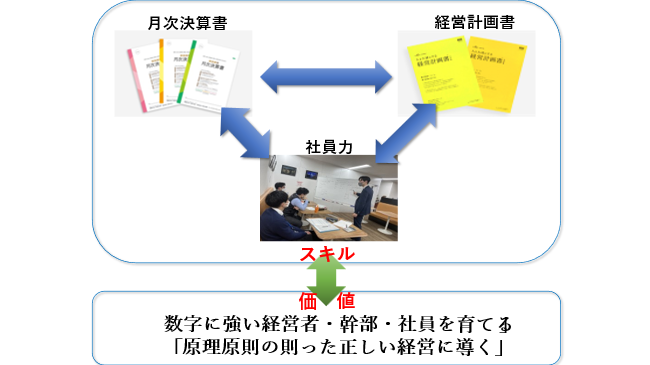

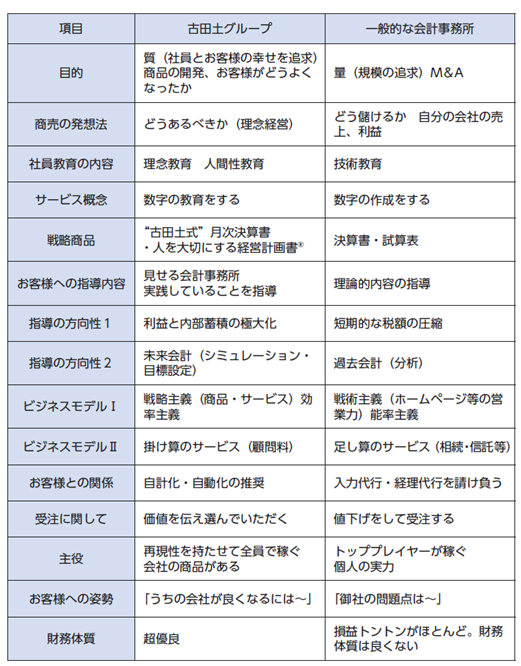

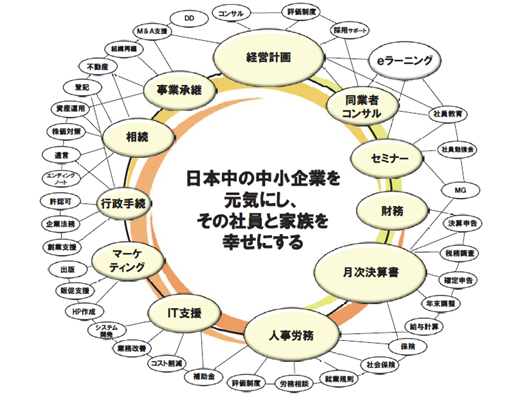

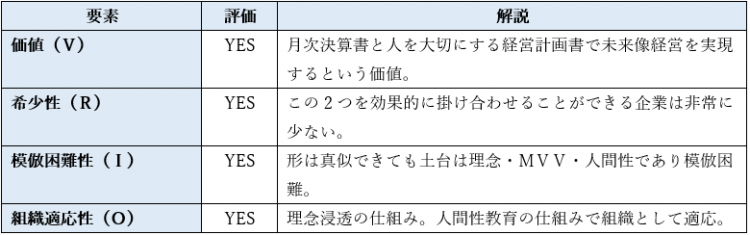

古田土会計でいうと「数字に強い経営者・幹部・社員を育てる」「原理原則の則った正しい経営に導く」という言葉が経営理念にありますがこれが「価値」と言えます。

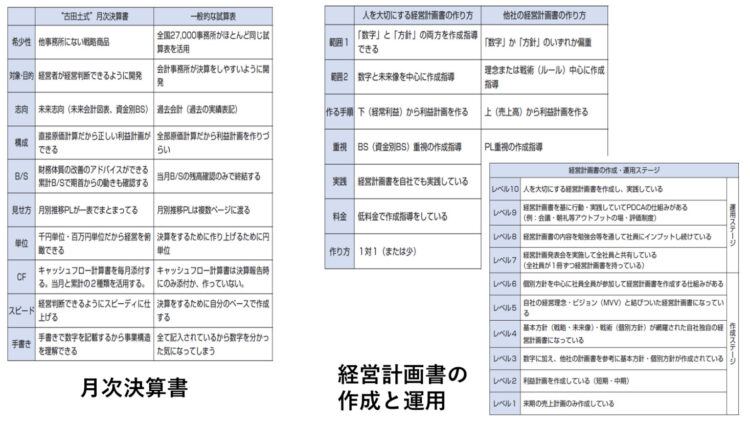

そのためのスキル・技術が

・月次決算書=数字に強くなる道具・わかりやすく数字を説明する技術・未来会計

・経営計画書=会社の未来を描き人を大切にする経営を行うための方向性の指導・支援

・社員力=それらを説明する社員の能力・人間性

となります。

つまり、1章の「顧客に特定の利益をもたらす、一連のスキルや技術のこと」と言えます。

月次決算書といっても単なる試算表ではNG、経営計画書も数字だけではNGですし、この2つと社員の説明能力・人間性が合わさって初めて価値を生みます。

経営計画書についてはこちらをご覧ください。

【参考】:毎年1,000社超の企業に指導してきた経営計画書の書き方

2.2 競合他社との違いを出す

業界のどこにでもあるような能力では、コア・コンピタンスとは呼べず、他者に比べて数段優れているものでなくてはなりません。また、簡単に真似されるものでも技術意味がない、ということです。

ここも2.1で挙げた本田技研工業だとイメージしやすいかもしれません。排ガス技術やエコなど環境に配慮しつつも革新的なモビリティを実現するということを体現しています。

古田土会計の例で説明しますと、「月次決算書」や「経営計画書」という形はすぐにでも真似できますが、この2つの商品も常に改善し続けています。

その改善力では業界トップを走り続けているからこそお客様も増え続けています。

また、2.1で説明したように「社員力」もすぐには真似できません。

理念浸透に向けて日々「訓練」しているからこそです。

中小企業の最大の差別化は「社員力」とも言えますが、古田土会計も例外ではありません。

これらをまとめると以下の図のようになります。

【参考】:ミッション・ビジョン・バリューを浸透させる秘訣

2.3 企業力を広げる

ある企業力をコア・コンピタンスと呼ぶには、その企業力に基づく新製品や新サービスの具体的なイメージが描けなければならなりません。簡単に言うと、幅広く多様な製品開発に応用できる技術であるか」ということです。

特定の製品やサービスのためだけに開発された技術では、その製品の需要がなくなったと同時に技術の価値もなくなる可能性が高くなります。しかし、異なる製品やサービスに応用でき、幅広い分野に活用できる技術があれば、持続的な競争優位につながります。

2.1、2.2と同様に本田技研工業は自動車だけでなくオートバイ、航空機等幅広い分野に技術を活用しています。

また、世界有数のローラー・ベアリング・メーカーであるSKFは、自社のコア・コンピタンスはベアリングだと言うかもしれませんが、そう言ってしまっては、市場が限られてしまいます。

同社は、硬金属を極めて精密に加工する技術などを持っています。そうしたスキルに注目すれば、日本企業が独占しているVTRの精密な録音ヘッドの市場に参入することができるかもしれません。

すなわち、新製品の可能性が拡がるということです。

古田土会計グループで考えてみても同じです。

月次決算書と経営計画書は確かに差別化された商品ですが、「理念経営」「理念浸透」「人を大切にする経営」というスキルに注目すると様々な商品・サービスに展開されます。

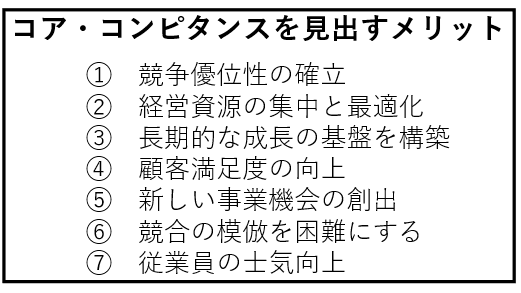

3.コア・コンピタンスを見出すメリットと事例

コア・コンピタンスを見出し、それを活用することで、企業は競争優位性を高め、効率的な資源配分や長期的な成長を実現できます。このようなメリットは、特に変化が激しい現代の経済環境において重要です。

以下、コア・コンピタンスを見出すメリット7点を事例も交えながら解説していきます。

① 競争優位性の確立

コア・コンピタンスを明確にすることで、自社が市場で他社と差別化できる要因が分かります。これにより、競争が激しい環境でも優位性を維持しやすくなります。

【事例】トヨタの「生産効率の高いトヨタ生産方式(TPS)」は、競争優位の象徴といえます。

② 経営資源の集中と最適化

コア・コンピタンスに注力することで、人的資源や資金、時間といった経営資源を無駄なく活用できます。これにより、効率的な経営が可能となります。

【事例】 任天堂は楽しさの創造という観点で独自のゲーム開発力とクリエイティブ性に集中し、他の分野ではアウトソーシングを活用しています。

③ 長期的な成長の基盤を構築

コア・コンピタンスを中心に事業を展開することで、短期的な利益だけでなく、持続可能な成長を実現しやすくなります。

【事例】ソニーのウォークマンに代表される小型化などの「技術革新力」は、時代を超えて多様な市場で活躍する基盤となっています。

④ 顧客満足度の向上

コア・コンピタンスを活用して競争力の高い商品やサービスを提供することで、顧客満足度やブランドロイヤリティが向上します。

【事例】無印良品は「シンプルで高品質なデザイン」というコア・コンピタンスを通じて、顧客の信頼を獲得しています。

⑤ 新しい事業機会の創出

コア・コンピタンスは既存の市場だけでなく、新しい分野にも応用できることがあります。これにより、新規事業や市場開拓の機会を広げることが可能です。

【事例】ホンダはエンジン技術をもとに、自動車だけでなくバイクや発電機、飛行機など、さまざまな市場に進出しました。

⑥ 競合の模倣を困難にする

コア・コンピタンスは企業独自のスキルや知識、経験の積み重ねであるため、競合他社が簡単に模倣することが難しいです。

【事例】iPhoneやiMacに代表されるアップルの「デザイン力とエコシステム構築力」は模倣困難な強みとして知られています。

⑦ 従業員の士気向上

コア・コンピタンスを明確にすることで、従業員が自社の強みを理解し、それに基づいて仕事を行うことで、達成感やモチベーションが高まる傾向があります。

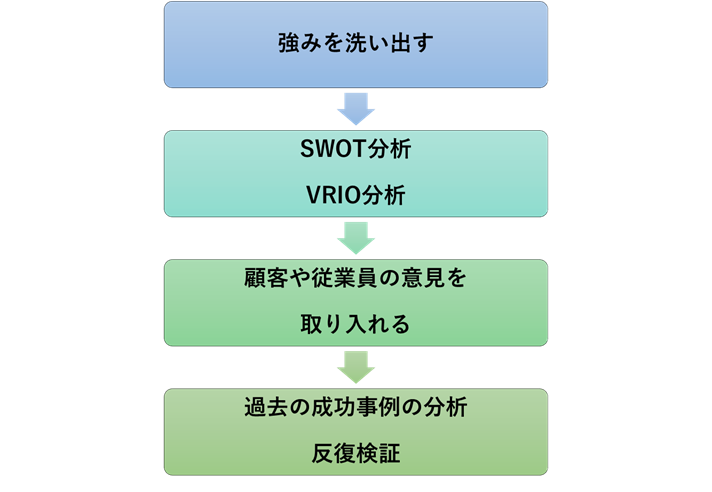

4.コア・コンピタンスの見つけ方

ここまで、コア・コンピタンスとは何か、どのようなメリットがあるか等を解説してきましたが、実際にコア・コンピタンスをどのように見つけていけばよいのかを解説していきます。

コア・コンピタンスを見つけるには、以下のステップで分析を進めることが有効です。

1. 現在の強みを洗い出す

2. SWOT分析やVRIOフレームワークを活用する

3. 顧客や従業員の意見を取り入れる

4. 過去の成功事例を分析し、反復的に検証する

以下、1つずつ解説していきます。

4.1 現在の強みを分析する

まずは、企業がすでに持っているスキルや資産、ノウハウを洗い出します。

以下の質問を考えてみるとよいと思います。

① 市場での成功事例:どの製品やサービスが最も高い評価を得ているか?

② 独自性:他社が真似できない強みやプロセスは何か?

③ 顧客価値:顧客にとって特に魅力的な点や「これがあるから選ばれる」要素は何か?

例えば、トヨタは「効率的な生産体制」に着目することで、自社のコア・コンピタンスを特定しました。この仕組みは他社が簡単に模倣できないため、大きな競争優位となっています。

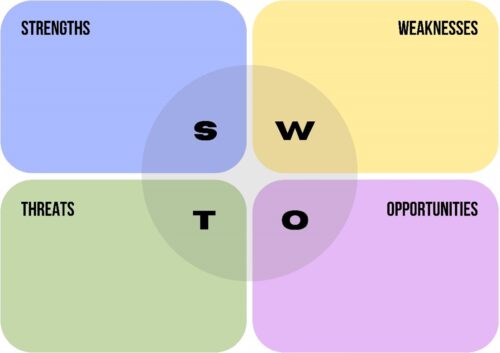

4.2 SWOT分析を実施

SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)を行うことで、内部環境と外部環境を比較しながらコア・コンピタンスを特定します。

強み(Strengths): 自社の得意分野は何か?

弱み(Weaknesses): 他社と比較して見劣りする点は?

機会(Opportunities): 市場のトレンドや未開拓のニーズは?

脅威(Threats): 業界や競合の動向が自社にどのように影響するか?

SWOT分析についてはこちらの記事をご覧ください。

【参考】:【実践】SWOT分析完全ガイド|失敗しない戦略立案の超実用テクニック

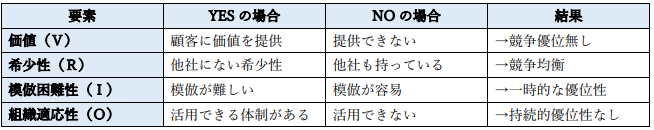

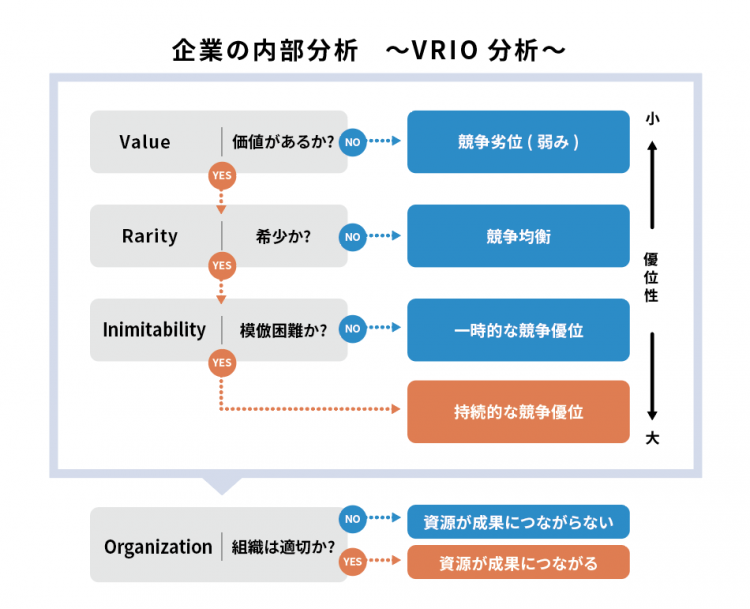

4.3 VRIO分析で評価する

VRIO分析は、コア・コンピタンスかどうかを評価するために有効な方法です。

強みを「本当の強み」にブラッシュアップしていくイメージです。

① Value(価値):その強みは顧客にとって価値があるか?

② Rarity(希少性):他社には真似できない希少なものであるか?

③ Imitability(模倣困難性):他社が容易に模倣できないか?

④ Organization(組織適応性):その強みを活用する組織体制が整っているか?

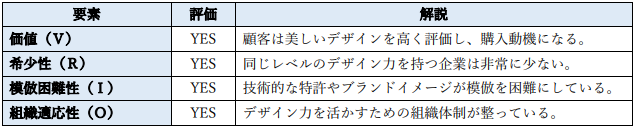

VRIO分析は、以下のような順序で進められます。すべての要素で「YES」となる場合にのみ、持続的な競争優位性があると判断されます。

※上から順に「YES」の場合には次の段階へ進む

例えば、アップルの「デザイン力」は顧客に価値を提供(V)し、他社には真似できない希少性(R)があり、模倣が非常に難しい(I)です。また、組織全体がそれを活用する体制を整えています(O)。

古田土会計で考えてみると、例えばこのような形のイメージです。

4.4 顧客の視点で考える

顧客のニーズや期待を理解し、それを満たす方法の中で自社が際立っている部分を見つけます。以下の質問が役に立ちます。

① 顧客は何を最も重要視しているか?

② 競合と比較して、自社が提供しているユニークな価値は何か?

③ 顧客が「この会社を選ぶ理由」として挙げるポイントは?

4.5 外部専門家や従業員の意見を取り入れる

外部のコンサルタントやパートナー、さらには従業員の意見を取り入れることも重要です。多角的な視点で自社の強みを検証することで、新しい発見があるかもしれません。

① 従業員: 現場で働く人々が自社の強みを一番よく理解していることがあります。

_____ブレインストーミングで洗い出してみることも面白いと思います。

② 顧客: 顧客インタビューやアンケート調査を通じて、自社の魅力を直接確認します。

③ コンサルタント:コンサルタントならではの切り口や質問を通じて確認していきます。

4.6 過去の成功パターンを探る

過去の成功事例を振り返り、その共通点を分析します。成功したプロジェクトや製品の背後にあるスキルやプロセスに目を向けることで、コア・コンピタンスのヒントを得られます。

4.7 実験と検証を繰り返す

コア・コンピタンスは一度で完全に見つかるものではありません。時間をかけて試行錯誤し、強みを特定するプロセスを繰り返すことが重要です。

5.古田土会計の顧客の事例

冒頭で触れた美容室を詳しく見ていきます。

こちらの美容室では、美容業=儲からない=社員の給与も低い、忙しい(休みが少ない)という美容業の当たり前を覆したい、という想いでここ10年ほど改革に取り組んできました。

その結果、社員の給与も業界平均よりも20%高くなり、週休2日も実現しています。

その一つの源泉が店販の仕組化です。

店販比率(全体の売上に占める商品の売上比率)が約30%と業界平均の5~10%を大きく上回っており、ここが収益の源泉となっています。

【概要】

店舗数:3店舗

社員数:14名

出店地域:都心の一等地にドミナント出店

客単価:19,780円~

| 要素 | 評価 | 解説 |

|---|---|---|

| 価値 (V) |

YES | 単なるヘアカットやカラーリングを超え、「美」と「健康」を統合した高付加価値な体験を提供しています。この美容室は、医学研究に基づいた商品・機器によってお客様の肌のキメ、水分量、弾力、潜在的なシミまでを分析します。 その結果に基づき、提携する医師監修の再生医療由来成分を配合したスキンケア商品を提供します。 これにより、「肌のトーンアップとハリ感」を実感できる、他店では提供できない独自の価値を創出しています。 |

| 希少性 (R) |

YES | 在籍する14名の社員全員が、専門機関が認定する「スキンケア・スペシャリスト」の資格を保有している点が最大の希少性です。 お客様は単に施術を受けるだけでなく、肌の悩みの根本原因(例:生活習慣、食生活)まで踏み込んだ、専門家による本格的なカウンセリングを受けることができます。 この高度な専門知識とカウンセリングスキルを併せ持つ人材は、市場でも極めて希少です。さらに、お客様のライフスタイルや内面の悩みに寄り添う「傾聴スキル」も徹底的に磨かれています。 これにより、お客様は単なる施術を受けるだけでなく、信頼できる専門家によるトータルな「美の相談相手」を得ることができます。 この社員育成にかかる時間とコスト、そして人材の定着率の高さは、他社が容易に真似できるものではありません。 |

| 模倣 困難性 (I) |

YES | 「美は内面から」という企業理念に基づき、独自の「顧客生涯価値向上モデル」を構築しています。 具体的には、初回来店時の診断データと施術履歴をクラウドで一元管理し、次の来店時には前回の施術効果やお客様の生活の変化を考慮した上で、14名のどの社員が担当しても質の高いサービスを提供できる仕組みです。 さらに、施術後もオンラインでのアフターケアや製品の自動配送サービスを提供しており、お客様との関係を継続的に維持しています。 このような技術と人間的スキル、そしてITシステムを組み合わせたビジネスモデル全体は、個別の要素をコピーするだけでは模倣できず、競合他社の参入障壁となっています。 |

| 組織 適応性 (O) |

YES | 独自のサービスと希少な人材を最大限に活かすための組織体制が整っています。 具体的には、社長を含む全員参加の月次「イノベーション会議」が開催されており、施術事例や顧客からのフィードバックを共有し、サービスの改善や新メニューの開発に直接活かしています。 また、社員にはカウンセリングの質に応じた教育・研修制度を確立し、各々のスキル向上意欲を高めています。 このような組織的なサポートと報酬制度が、高い顧客満足度とリピート率を生み出し、企業の持続的な成長を可能にしています。 |

1章.2章で解説したコア・コンピタンスの定義や条件を満たしていることもお分かりいただけるのではないでしょうか。

6.まとめ

以上、今回はコア・コンピタンスについて解説してきましたが、持続的な競争優位性を確立するためには有効な考え方、視点となるため是非「自社のコア・コンピタンスは何か?」を考えてみてください。

もし現時点で無い場合は逆に「自社のコア・コンピタンスを見つける、作る」という視点で考えてみていただければと思います。