「知行合一」とは?―行動で示す本当の学び―

「知行合一」という言葉を聞いたことがありますか?

ビジネスで成果を上げるには、知識を行動に変える力が欠かせません。その鍵となるのが、「知行合一」という概念です。本ブログでは、この言葉の起源や現代的解釈を解説し、学びを成果に結びつける実践方法を紹介します。

知識を「知っている」から「できている」へと変えるヒントをお届けします。

1 知行合一とは

1-1 知行合一とは

「知行合一(ちこうごういつ)」とは、「知ること」と「行うこと」は一体であり、真に理解するためには行動が伴わなければならない、という考え方です。単に知識を頭に入れるだけでなく、それを実際に行動に移して初めて、その知識が真の意味を持つというものです。

例えば、スポーツで理論を学んでも実践しなければ上達しないのと同じです。「知っている」だけでは意味がなく、行動して初めて知識が自分のものになります。ビジネスにおいても同様で、学んだ知識をどう実行に移すかが成果を左右します。

1-2 知行合一の起源と歴史

「知行合一」という言葉の起源は、中国・明の時代の儒学者 王陽明(おうようめい) が唱えた陽明学の中で最も有名な思想でもあります。王陽明は16世紀に活躍した人物で、当時主流だった「朱子学」の考え方に異を唱えました。朱子学では、「知識を深めることが先であり、行動はその後に来る」とされていました。

しかし王陽明は、「知識と行動は分けるものではなく一体である」と主張し、これが「知行合一」の基盤となりました。彼は、「本当に知っているならば、必ず行動に移すはずだ」と考え、知識だけで終わることを否定しました。

この思想はその後、日本の武士や商人にも広がり、 「学びを行動で示す」という文化 を形成する一助となったのです。

王陽明の死後、門人が陽明学の基本文献『伝習録』として考えをまとめ、世の中に広く知られるようになりました。『伝習録』が日本で最初に刊行されたのは慶安3 年(1650)であるといわれています。以後、様々な人の手によって編纂・刊行されてきました。以下の写真もその一例で「知行合一」についてもまとめられています。

王陽明 著 ほか『伝習録』,千代田書房[ほか],明43.11. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/753358

また、日本では 吉田松陰 が自身の私塾である松下村塾にこの「知行合一」の掛け軸を掲げていたことでも知られています。

1-3知行合一の現代的解釈

現代のビジネス環境においても、「知行合一」の考え方は極めて重要です。例えば、研修やセミナー、独学などで新しい知識を学んでも、それを業務に活かさなければ「ただの知識」で終わってしまいます。しかし、学びを実際の行動に移し、成果につなげてこそ本当の意味があります。

また、リーダーや経営者の立場であれば、 自らが「知行合一」を体現すること が求められます。例えば、理念やビジョンを掲げるだけでなく、自分自身がその理念を行動に移し、社員に示すことが大切です。行動で示すリーダーは社員の信頼を生み、組織全体の行動変革を促します。

現代の企業では、「知識はあるが動けない」「計画は立てるが実行が伴わない」といった課題がよく見られます。これこそ「知行合一」が欠けている状態です。知識を現場の行動につなげることで、組織に「学びの文化」と「成果を出す力」が根付くのです。

2 知行合一のビジネスへの応用

2-1 理念を行動に落とし込む方法

企業における理念やビジョンは、単に「掲げる」だけでは効果を発揮しません。社員一人ひとりがその理念に基づいて日々の業務を行動に移さなければ、理念は形骸化してしまいます。

知行合一の考え方をビジネスに応用するためには、以下のように理念を「行動指針」に落とし込み、浸透させていくことが大切です。

1.理念を具体的な行動目標に変換する

例えば、「顧客第一主義」を掲げる企業であれば、その理念を「毎回のクライアントとの会話で期待以上のサービスを提供する」といった具合に、具体的な行動目標に落とし込みます。このように理念を業務の中で実践することで、社員全員が何をどのように行動すべきか明確に理解できます。

2.行動を評価基準に組み込む

理念を「知っている」だけではなく、それが実際に行動として表れるよう、評価基準に組み込むことが重要です。例えば、社員のパフォーマンス評価において、「顧客満足度の向上」や「チーム内での協力」といった具体的な行動目標を設定し、その達成度を評価する仕組みを導入します。

3.継続的な振り返りを実施する

理念に基づく行動を持続させるためには、定期的な振り返りが欠かせません。例えば、月次ミーティングで「理念に基づく行動をどう実践できたか?」を全員で共有することで、行動と理念の一体化を促進します。

2-2 学びの成果をどう行動に結びつけるか

社員が外部研修やセミナーで学んだことを、業務にどのように結びつけるかは、多くの企業で課題となっています。また、個人が自主的に勉強や学びを取り入れても、インプットだけで終わってしまうケースも多々あります。「知行合一」を実現するためには、学びを実際の行動に落とし込むための仕組みが必要です。その際、以下のポイントを定めておくと良いでしょう。

1.研修後の行動目標設定

研修で学んだ知識を実務に活かすためには、研修後に具体的な行動目標を設定します。例えば、「SEOの基礎を学んだ後、実際にクライアントのサイトを最適化してみる」「コーチングについて学んだことを次の日の打ち合わせで実践してみる」というように、学んだ内容を即実践できる環境を作ることがポイントです。

2.成果のフィードバックと共有

研修後には、成果を定期的にフィードバックし、その結果を共有する場を設けます。例えば、コーチングを実践した社員がどのような結果を出したか、お客様の反応がどう変化したかなどを、チーム内で発表することで、学びがどのように実践に結びついたかを確認できます。良い結果に結びついた場合は、社内展開することも可能になります。また、結果が期待通りでなくても、それを次にどう活かすかを共有することで、学びを継続的に活用できる環境が整います。

3.知識共有の場を作る

知識を共有する場を定期的に作ることも重要です。例えば、月に一度の「学びの共有会」を設け、社員が自分の学びをプレゼン形式で発表する機会を設けます。個人の場合は、勉強仲間や知人に行うのも良いでしょう。これにより、学びが単なるインプットで終わらず、チーム全体で活用されるようになります。

3 知識を行動に変える3つのステップ

3-1 小さな実践から始める

知識を行動に変えるためには、まず小さな一歩を踏み出すことが大切です。「大きな成果を上げなければならない」と感じてしまい、行動をためらってしまう人は多いです。しかし、最初から大きな変化を求める必要はありません。まずは、 簡単で実現可能な目標を設定 し、それに取り組むことが重要です。

例えば、あなたが整理整頓の本を読んで学んだとします。整理整頓すべき場所は職場にも家庭にもたくさんあります。しかし、最初は「自分のデスクの周りから始める」といったように達成しやすい小さな目標から始めてみると良いでしょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、自信がつき、次第に行動の幅も広がっていきます。大きな変化を一度に求めるのではなく、 「まずはやってみる」というマインドセット を持つことが、知識を行動に変えるための第一歩です。

3-2 フィードバックの仕組みを作る

知識を行動に移した後には、 フィードバック が不可欠です。実際に行動に移してみても、自分がどれだけ効果的に実践できているかを評価することは難しいものです。だからこそ、周囲からのフィードバックを受ける仕組みを作ることが重要です。このフィードバックは、自分の強みを認識し、改善点を見つける手助けになります。

また、フィードバックは、 ポジティブで具体的 であることが効果的です。「良かった点」と「改善が必要な点」を両方とも指摘してもらうことで、次にどのように改善すべきかが明確になります。そして、フィードバックを受け入れることで、 自己成長 を促進することができます。

実践する度にフィードバックを得て、次の行動に活かしていくサイクルを作りましょう。これは社員に対しても同様で、組織としての成長を加速させます。

3-3 失敗を許容する文化を育む

行動に移す過程で、 失敗は避けられません。しかし、失敗を恐れるあまり行動を起こさないことが最も大きなリスクになります。大切なのは、失敗を 学びの機会 と捉え、次に活かすことです。

例えば、新しい営業手法を試したが思うように成果が出なかったとき、それは単なる失敗ではなく、 「何がうまくいかなかったか」を分析する機会 です。失敗から得られる教訓を整理し、次回にどのように活かすかを考えることで、行動はさらに効果的になります。

経営者として、社員に対して 失敗を許容する文化 を作ることが重要です。失敗を責めるのではなく、その経験をどう次に繋げるかを一緒に考え、次に挑戦する意欲を持たせることが組織の成長を支えます。

例えば、社内で 失敗を共有する場 を設け、みんなでその教訓を話し合うことで、失敗を恐れず挑戦する文化が育まれます。社員は、「失敗しても大丈夫だ」という安心感を持ち、積極的に新しいことに挑戦できるようになります。

4 古田土会計の事例

古田土会計では、「知行合一」を体現するために、実際に知識を行動に移す取り組みを行っています。ここではその例をいくつかご紹介していきます。

1. 朝礼

毎週水曜日に行われる「金太郎飴朝礼」は、理念の浸透を目的に、理念を語る訓練の場として、アウトプットの場を提供しています。毎月のテーマに沿って、月初は1か月の行動宣言を行い、中旬には取り組んでいた人の事例共有、月末は振り返りのディスカッションを行い、理念を実際に行動に移すことを促進しています。します。理念を知っていても、実際に行動に移さないと意味がありません。このように、行動宣言や振り返りを行うことで、理念の真の理解と定着に繋げています。

2. 月次決算書

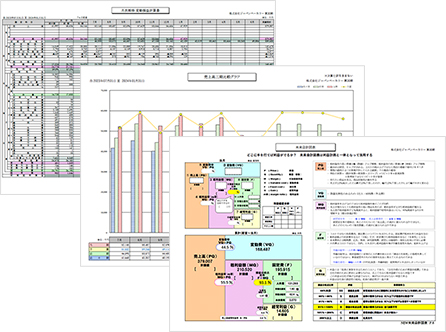

古田土会計では、「数字に強い経営者・幹部・社員を育てる」ために、お客様自身が「どこに手を打てば利益を出せるか」「どうすればお金を残すことができるか」を判断し行動に繋げられるような仕組みづくりをしています。具体的には、お客様が直感的に数字を把握できるよう、グラフや図を多用したオリジナルの「月次決算書」を用いて、当月の数字の解説や利益シミュレーションなどを行っています。「知る」に留まらず「行動」に繋げられるよう、お客様の知行合一の実現にも力を入れています。

3. チーム勉強会

月次のチームミーティングの際、メンバーが研修やセミナー、自らの学び等で得た知識をアウトプットし、実践に移す場を設けています。これにより、学んだ知識が単なる理論にとどまらず、行動に移されることで理解が深まります。また、チームメンバーの学びにも繋げ、知識や行動の拡散を図り全体の底上げや成果に結びつけています。

4. 短期利益計画の予実管理

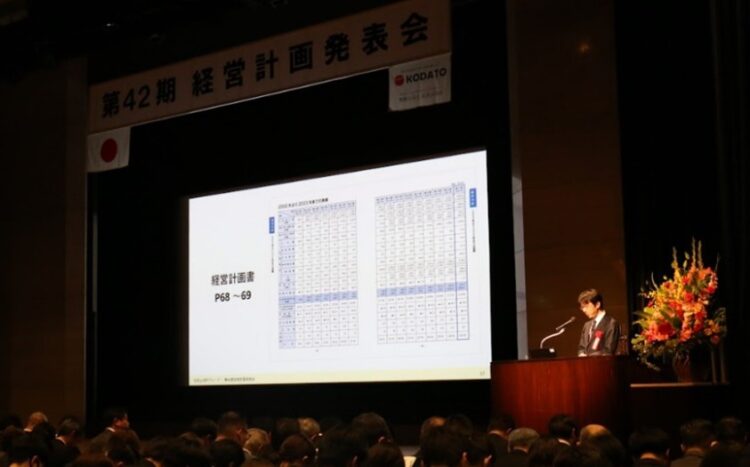

古田土会計グループでは、年に一度、1月に経営計画発表会を開催し、今期の目標や方針を発表します。その内容に基づいた、利益計画を一人一人が確認しています。

目標数字を知っていても、机上の空論で終わってしまっては意味がありません。そこで、毎月の数字を各自が敢えて手書きで記入し、予実の管理をしています。この「見える化」によって知識が行動に結びつき、目標管理が徹底されます。

5 まとめ

以上、今回は「知行合一」について説明させていただきました。

「知行合一」は、知識を行動に変えることの重要性を強調しています。

知識を得るだけではなく、それを実際に行動に移すことで初めて意味を持ちます。

知識を得ることは大切ですが、実際に行動に移さなければその効果は得られません。

小さな一歩から始め、フィードバックを活用し、失敗を学びの機会として捉えることで、確実に行動を成果に結びつけることができます。この考え方を仕事やチーム運営に取り入れることで、組織全体の成長を促進することができます。

今すぐ、知識を行動に変えるための第一歩を踏み出してみましょう。