経営計画とは?経営計画の目的と種類、作り方を解説

「経営計画」とは、自社のミッション・ビジョンをどのように達成していくのかを具体的に落とし込んだものであり、よく耳にすることがあると思います。

しかし、より具体的にすると何でしょうか?自社で作成している経営計画、金融機関から依頼されて作成する経営計画、助成金等の申請の際に作成する経営計画等様々な場面・種類があります。

そこで今回は「経営計画」とは何か?を改めて整理し、どのような方法・手段で作成するとよいかを解説していきます。

1.経営計画とは

1.1 経営計画とは

経営計画とは、企業や組織が持続的な成長を目指して策定する、目標や方針、具体的な行動計画をまとめたものです。

経営の方向性を明確にし、全社員や関係者が共通の目的に向かって動けるようにするための重要な指針となります。

1.2 経営計画は誰のために作るか

①経営者のため

経営計画は、経営者や経営陣が会社の目標を具体的に把握し、戦略的な意思決定を行うためのガイドラインとなり、PDCAを回すためにも必須といえます。

また、経営計画を作成することにより、その過程で会社や社員・お客様のことなど様々なことを考えることとなります。それにより改めて会社や会社を取り巻く環境を整理することができるとともに、「経営計画」が社長自身の背中を押してくれる存在になります。

②社員のため

経営計画によって社員が会社の目標や戦略を理解し、日々の業務に活かすことができます。

具体的には、自身の業務が会社全体の目標に対してどの程度貢献しているのかを認識することができ、目標達成のための具体的な行動指針になり得ます。

そして、「計画」=「会社の未来」でもありますので社員にとっては希望や安心感といったものの醸成にもつながります。

③お客様のため

お客様が会社のことを理解し企業のビジョンや使命感に共感を得ることで、お客様が企業を選ぶ際の指針になるとともに、信頼感を高めることができます。

④取引先のため

協力関係を築き、互いに成長するための信頼構築に寄与します。

⑤地域社会のため

地域社会との調和や企業の社会的責任(CSR)を果たすためです。

環境や社会的な取り組みを評価したり、地域経済や雇用への貢献を示します。

⑥金融機関のため

定量的な側面が主となりますが、資金調達や融資の審査における信頼性を示すためです。

事業計画の信頼性や収益性の評価、資金繰りや返済能力の判断基準となります。

⑦株主・投資家のため

中小企業では株主=経営者であるケースも多いため最後に記載しましたが、株主や投資家が企業の将来性を理解し、投信判断を行うためです。

経営の透明性や信頼性を確保すると同時に、将来的な利益の見通しを明示します。

1.3 経営計画を作る目的とメリット

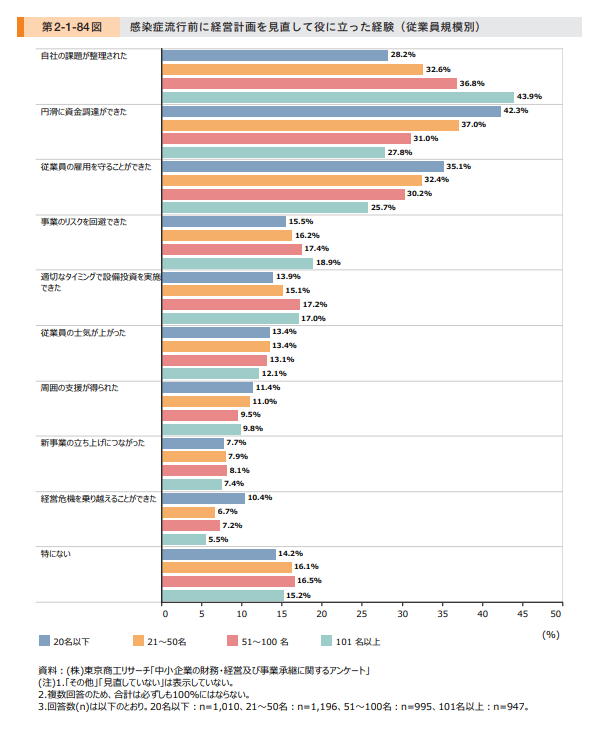

2021年版中小企業白書を見ると経営計画を見直して役に立ったこととして以下のようなことが挙げられています。

これらをまとめると、経営計画を作る目的・メリットは主に4点です。

①全社の方向性の統一

全員が同じゴールを共有し、一貫した行動を取るための基盤を提供となります。

一致団結、チームワーク等といった側面です。

上図でいうと、「自社の課題が整理できた」、その結果やることが明確になったので皆で同じ方向を向くことに寄与する、とも言えますし、「事業のリスク回避」や「従業員の士気が上がった」、「経営危機を乗り越えることができた」といったこともここに含まれると思います。

②効率的な資源配分

上図の「適切なタイミングでの設備投資」も然りですが人材、資金、時間といった限られたリソースを最適に選択・活用することができます。

言い換えれば「戦略」を決定することとも言えます。

経営戦略とは?9Stepで考える中小企業の経営戦略の立て方

https://blog.kodato.com/how-to-management-strategy

③リスク管理

将来の不確定要素に備え、柔軟に対応できる仕組みを作ることができます。

実際に上図においても「円滑に資金調達ができた」、「従業員の雇用を守ることができた」、「事業のリスクを回避できた」、「経営危機を乗り越えることができた」といった回答もあります。

④業績向上(PDCA)

具体的な目標と行動計画により、達成すべき成果が明確になります。「PDCA」が回るということです。

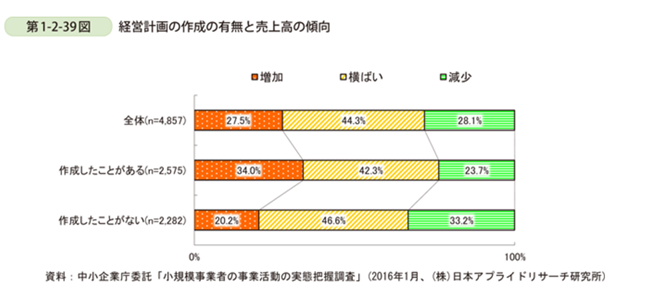

売上との相関関係については少し古いですがこのようなデータもあります。

これを見ると、「経営計画を作成したことがある」と「ない」では売上の増加傾向において14%の差があることが分かります。

2016年版小規模企業白書

PDCAとは?目標達成を加速させるPDCAサイクルの回し方

https://blog.kodato.com/management-plan/pdca

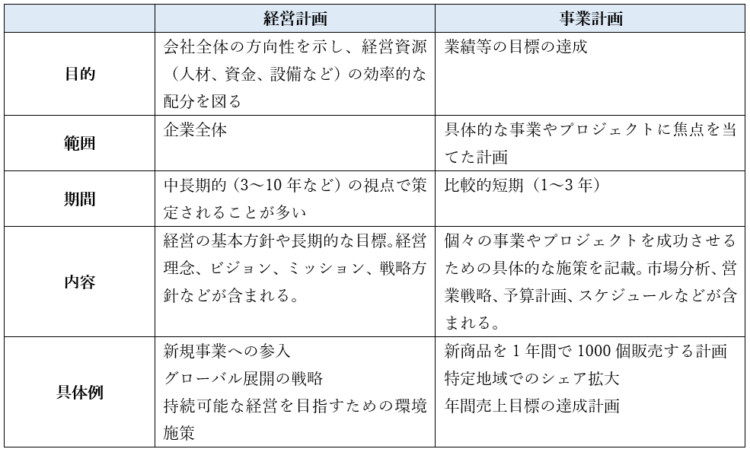

1.4 事業計画との違い

経営計画と事業計画の違いをまとめるとこのようになります。

2.経営計画の分類

2.1 内容による分類

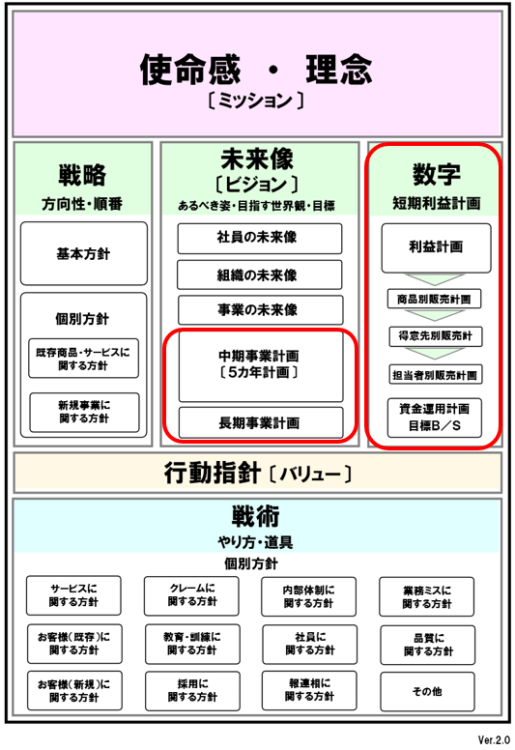

経営計画の全体像を示すと以下の図(経営計画キャンバス®)のようになりますが、大きく、方針編(戦略・戦術)と数字編に分けることができます。

数字が赤枠の部分でそれ以外が方針となります。

2.2 時間軸による分類

時間軸にすると3つに分類できます。

長期:10年以上を視野に入れた持続的な成長を目指す計画。

中期:3〜5年程度の期間を対象にした具体的な事業戦略。

短期:年度単位の具体的な行動計画で、現場レベルの実施が中心。

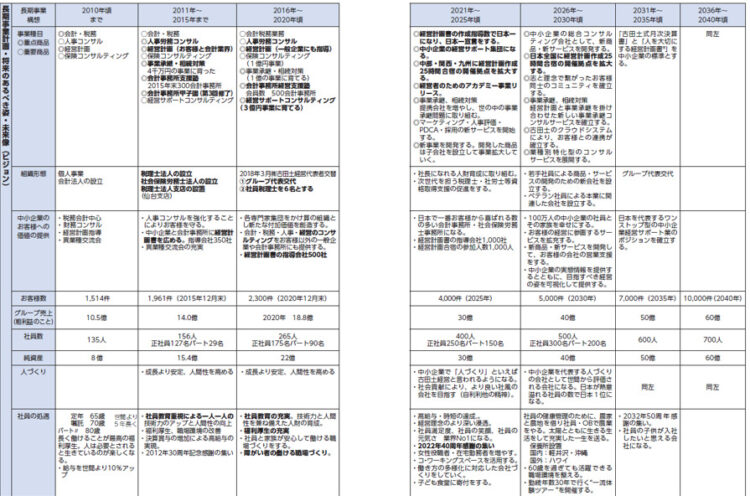

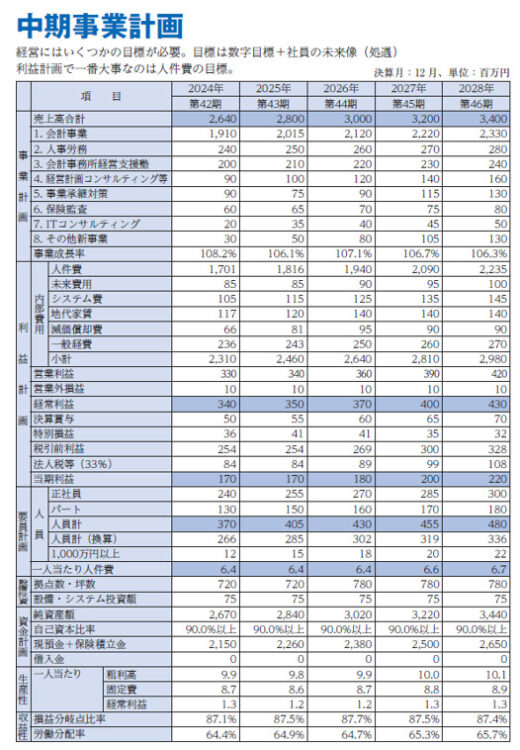

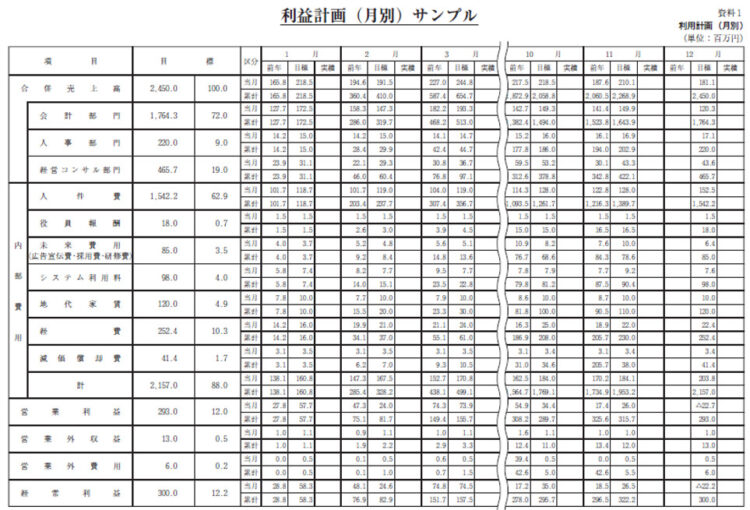

ご参考までにそれぞれ、古田土会計の計画の一部です。

・長期事業構想

・中期事業計画

・短期計画

3.経営計画の構成要素

2.1の経営計画キャンバスが全体像であり構成要素となりますが改めて整理します。

3.1 MVV

経営計画の土台ともいえる自社のミッション・ビジョン・バリューです。

それぞれの詳細はこちらの記事を参考にしてみてください。

ミッション(使命感)とは? あなたのミッションを発見する33の質問

https://blog.kodato.com/mission-33-question

ビジョンとは? ビジョンを導き出すための質問30

https://blog.kodato.com/how-to-vision

バリューとは? バリューを導き出す24の質問

https://blog.kodato.com/value

経営理念とは?MVV・クレドなどの関連用語との違いを事例を交えて解説

https://blog.kodato.com/management-philosophy

ミッション・ビジョン・バリューを浸透させる秘訣

https://blog.kodato.com/mission-vision-value

3.2 戦略

1.3で解説した通り「戦略とは、目的を達成するための資源配分の選択。」といえますが、

戦略は、大局的な視点から目標を達成するための計画や手段を指します。つまり、組織や個人が長期的な目標を達成するための全体的なアプローチ(方向性)や方針となります。

例えば、ある企業が市場シェアを拡大するために、新しい製品の開発、マーケティング戦略の変更、新規顧客の獲得などの大きな計画を立てることが戦略です。

また、自社のミッション・ビジョンや中長期計画の達成に向けて誰に、何を、どのように販売していくか、等といったことを整理します。

詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

経営戦略とは?9Stepで考える中小企業の経営戦略の立て方

https://blog.kodato.com/how-to-management-strategy

3.3 戦術

戦術は、戦略の実施における具体的な手段や方法を指します。つまり、目標達成に向けて具体的な行動を起こす方法や戦略の実行の手段です。例えば、特定のマーケティングキャンペーンの実施、製品の価格設定の調整、販売チャネルの拡大などが戦術に当たります。

より現場レベルの施策となります。

戦略と戦術の違い

https://blog.kodato.com/difference-between-strategy-and-tactics

3.4 数値計画

2.2の解説の通り、長期・中期・短期の視点でそれぞれを数値化します。

中期経営計画の作り方7つのステップ

https://blog.kodato.com/mediumterm-management-7steps

4.経営計画の作成手段

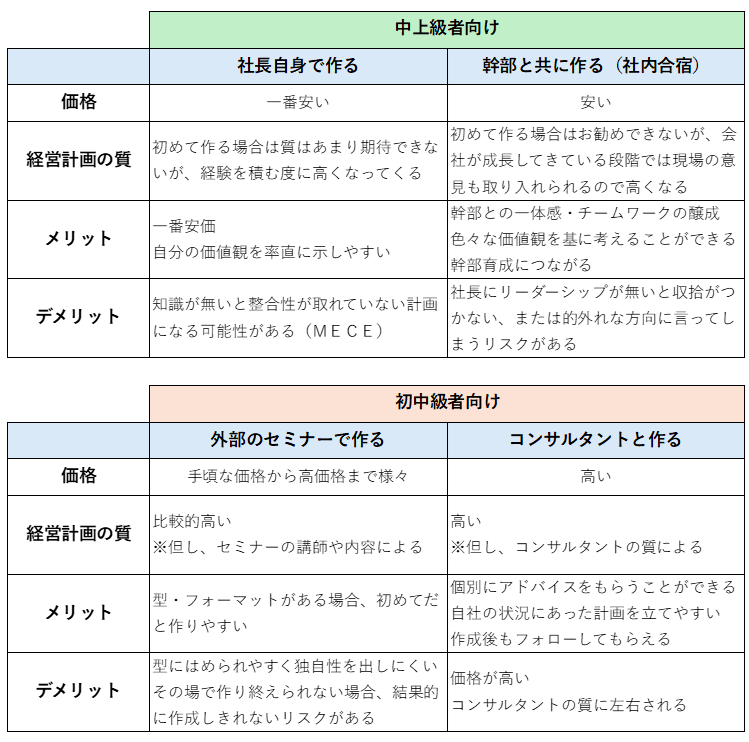

特に中小企業において経営計画は社長が作成すべきものですが、最初はなかなか難しいのも事実です。そこで4章では経営計画の作成手段を4つ紹介していきますが、簡単にまとめるとこのようになります。

以下、1つずつ見ていきます。

4.1 社長自身で作る

社長ご自身が書籍や他社の経営計画書等を参考にして作成します。一番オーソドックスな方法でありコストも4つの中では一番かかりません。

作成する場所は、自宅、会社、温泉宿など一番落ち着いて集中できる場所がお勧めですが、温泉宿やホテル等に籠っての1人合宿もよいです。

経営計画の本でお勧めの本はこちらです。古田土会計グループの創業者である古田土満も毎年こちらの本を読み返して経営計画書を作成していまいした。

「一倉定の社長学シリーズ 第2巻 経営計画・資金運用」

一倉定 著

日本経営合理化協会出版局

https://www.jmca.jp/prod/2562

また、無料の作成ツールを使うこともできます。

例えば、中小企業基盤整備機構が無料で提供している「経営計画つくるくん」というアプリがあります。

「必要な時間は最短わずか30分!経営計画の作成経験がなくてもご安心ください。選択肢から選び最小限の文字入力で、簡単に経営計画が作成できます。」

と記載されており初めて作る方にはお勧めです。

独立行政法人中小企業基盤整備機構 HP

https://tsukurukun.smrj.go.jp/

4.2 幹部と共に作る(社内合宿)

特に創業期の会社~中小企業に多いのがこのパターンです。

幹部数名でホテルや温泉宿で1~2日の合宿を行いながら作成します。

合宿形式ではなくても役割を分担しながらスケジュールを組んで作成することでも問題ありません。

古田土会計グループではこちらのパターンが多いです。

こちらは社長だけでなく、幹部との価値観・意識のすり合わせができるだけではなく、作成のプロセスを共有できるため腹落ちしやすく、社員やお客様へ伝える際にも正しく伝わる確率が上がります。

結果的に実行スピードも上がる等のめりとも期待できます。

4.3 外部のセミナーに参加して作る

経営計画作成セミナーなどに参加して作成するパターンです。

このパターンの注意点は、ノウハウやテンプレートの提供を受けることはできますが、その場で作り終わることが少ないことです。

料金は安いものから高額なものまでさまざまですが、できれば作り終わることができるような体制のセミナーに参加することをお勧めします。

ただし、ノウハウを学ぶことなどが主目的の場合はそれでも問題ありません。

また、主催会社の考え方や理念などによっても作成のプロセスや方向性が変わってくるため自社に合う会社を見つけて参加することもポイントです。

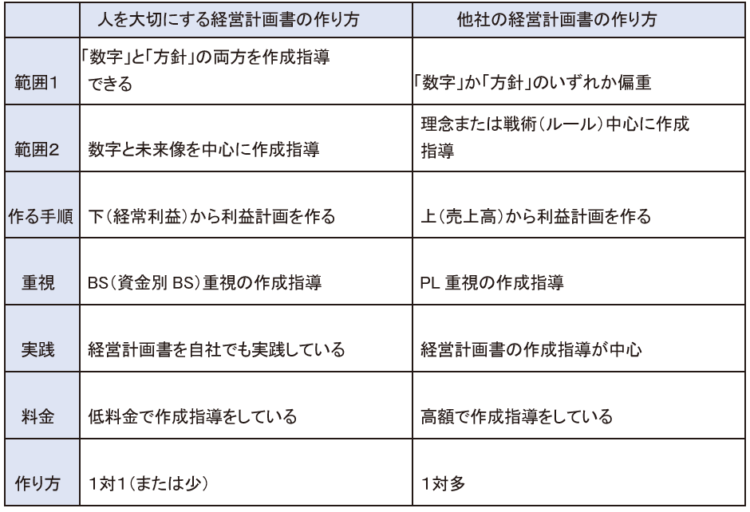

参考までに古田土会計グループと他社の作り方の違いを簡単にまとめた表です。

古田土会計グループでも経営計画作成合宿という2日間または3日間の合宿形式で経営計画を作り切るというセミナーを手ごろな価格で実施しています。

こちらは初めて経営計画を作る方向けの経営計画作成合宿です。

4.4 コンサルタントと共に作る

コンサルタントと顧問契約を締結して伴走してもらいながら作成するパターンです。顧問契約のため料金は4つの中では一番かかる可能性がありますが、着実・且つ自社にあった経営計画の作成が可能です。

5.経営計画書で社員と共有する

経営計画は社長・経営陣の頭の中だけにあり社員と共有されていない、もしくは社員との共有はされているが期首・説明時のみでありその後は社員があまり意識していない、という状況ではあまり効果がありません。

なぜなら、実施するのは社員だからです。

その際に有効な方法が「経営計画書」を作り、実践・運用することです。

経営計画書について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

毎年1,000社超の企業に指導してきた経営計画書の書き方

https://www.kodato.com/blog/p11894/

中小企業が経営計画書を作成する20のメリット

https://blog.kodato.com/management-plan/merit

6.まとめ

以上、今回は経営計画について解説してきました。

経営計画を作成せずに会社を経営するということは、航海に例えると目的地も不明確で海図も無いという状況で航海する、ということです。

是非自社で経営計画を作成し、経営に活かしてください。