経営安全率(安全余裕率)とは? 損益分岐点比率との関係性や計算方法

私は京セラにて営業・マーケティングを経験した後、古田土会計グループに転職し、税理士として、そして戦略財務コンサルタントとして中小企業の財務支援に19年間携わってきました。

経営者が自分自身の言葉で財務を語れるようになることを目指して、日経BP、金融機関、各種団体などでセミナー講師も行っています。

著書に『なぜ社長は決算書が読めないのか』(あさ出版)、『中小企業の財務の強化書』(日経BP)があり、どちらも「財務をわかりやすく伝える」ことにこだわった内容です。このブログでは、実務に活かせる財務や経営に関するヒントをわかりやすくお届けしていきます。

一緒に財務・会計の知識を学んでいきます!

「うちの会社は売上が下がってきたけど大丈夫だろうか、今は黒字だけどあとどのくらい下がったら赤字になってしまうのだろうか・・・」

そんな中小企業経営者の声をよく耳にします。

実は、売上高だけを見ていては、その答えはつかめません。

そこで重要になるのが「経営安全率」です。経営安全率は、会社の「余裕度」を示す重要な指標です。この指標を使うことで、販売数量がどの程度減少しても黒字を維持できるかを具体的に把握することができます。

また、経営安全率を活用すれば、自社が抱えるリスクの大きさを明確にし、経営の安定性を数値で示すことが可能になります。ただし、この指標を正しく算出するには、損益計算書の数字をそのまま利用するだけでは不十分です。計算の過程や仕組みをしっかりと理解することが大切です。

この記事では、経営安全率の基本的な計算方法やその活用方法について、図やイラストを交えながら分かりやすく解説していきます。

1. 経営安全率とは会社の余裕度を示す指標

この章では、経営安全率の基礎知識について解説していきます。

1.1経営安全率が高いほど経営に余裕がある

経営安全率とは、会社が赤字に陥るまでにどれだけ販売数量が減少しても大丈夫かを示す「余裕度」の指標です。「安全余裕率」とも呼ばれます。

この指標は%で表示され、数値が高ければ高いほど「経営の安全性が高い」ことを意味します。

反対に、0%を下回ってマイナスの数値になると、赤字の状態に突入していることを示します。

1.2 経営安全率は10%以上が目標、理想は20%以上

経営安全率は高ければ高いほど良い状態、利益が出ている状態ですが、中小企業がまず目指すべき目標値は経営安全率10%以上です。10%以上であれば、まずは健全企業と言えるでしょう。

| 経営安全率 | 評価 | 経営余裕度 |

|---|---|---|

| 40%超 | SS | 超優良企業 |

| 20%~40% | S | 優良企業 |

| 10%~19% | A | 健全企業 |

| 0%~9% | B | 損益分岐点企業 |

| 0%未満 | C | 赤字企業 |

そして、優良企業と言える水準は経営安全率20%以上です。

損益面での経営安全性において、最終的な理想の数値としては、ぜひ20%以上を目指してください。

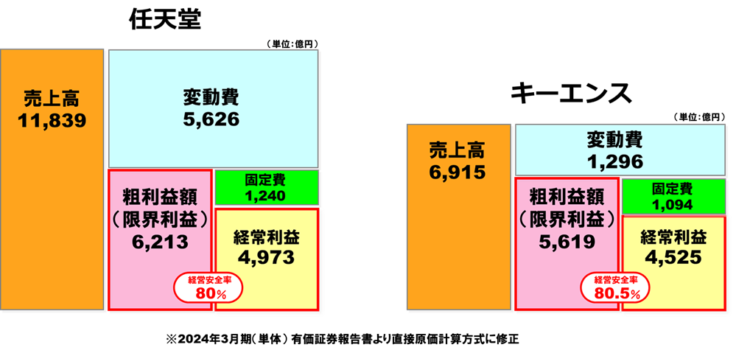

ちなみに大企業で超優良企業と呼ばれる任天堂やキーエンスの経営安全率は、それぞれ80%以上あります。販売数量が今の8割減になっても黒字を維持できるということですから、非常に収益性があり、経営の余裕度が高いということがわかります。

1.3 経営安全率の2つの計算式の違い

経営安全率の計算方法は2つあります。

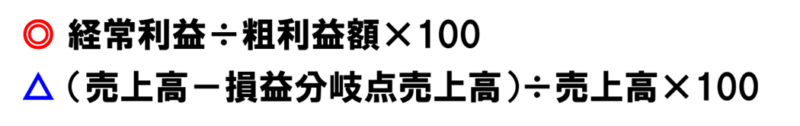

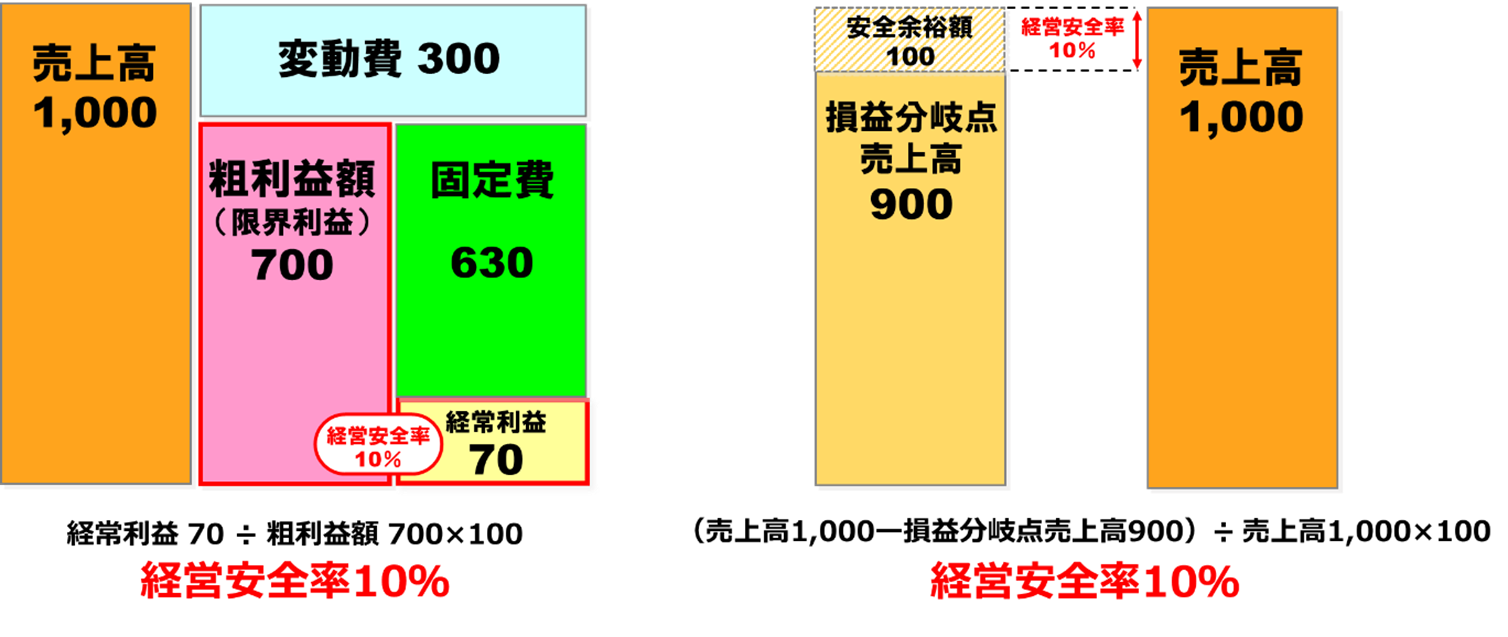

「経常利益÷粗利益額×100」と、「(売上高-損益分岐点売上高)÷売上高×100」です。

どちらも計算結果は同じであり、%で表示されます。

※損益分岐点売上高についてはこちらの記事を参考にしてください。

【参考】:損益分岐点とは?計算方法と活用法をわかりやすく解説!

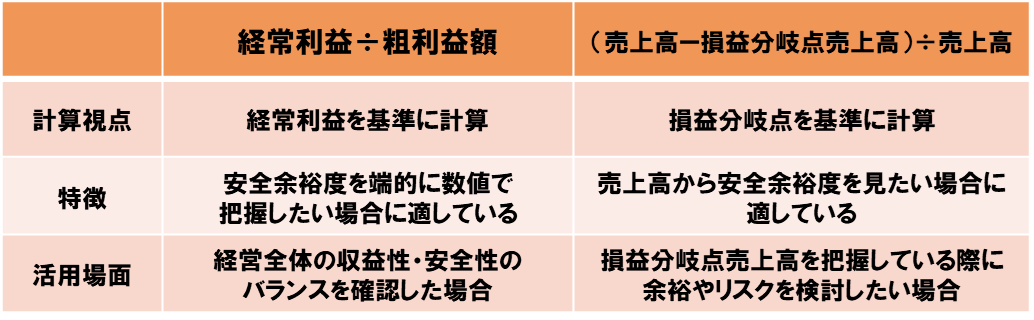

それぞれの計算式を活用する場面の違いは以下の通りです。

この記事では、比率を端的に計算することができる「経常利益÷粗利益額」での計算方法で説明していきます。

2.経営安全率を計算するための3ステップ

経営安全率は「自己資本比率」や、「売上高経常利益率」などと違い、決算書や試算表に表示されている数字をそのまま使って計算することはできません。

この章では、経営安全率を計算するための3つの手順を解説していきます。

2.1 Step① 費用を変動費と固定費に分ける

経営安全率を計算する準備として、まずはすべての費用を一定のルールで組み替える必要があります。決算書や試算表に表示されている、「売上原価」、「販売費及び一般管理費」、「営業外費用」という区分ではなく、すべての費用を「変動費」と「固定費」にまとめ直します。

これは、管理会計の手法になります。

※管理会計についての詳細はこちらの記事を参考にしてください。

【参考】:管理会計とは?中小企業が取り組むべき5つの管理会計

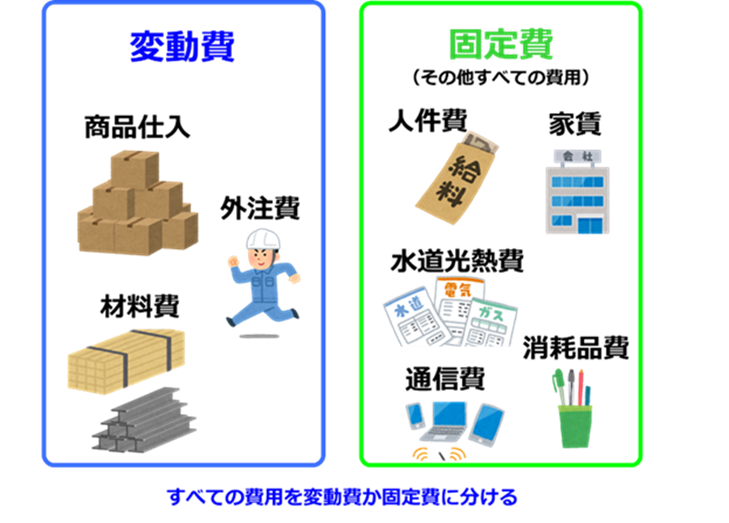

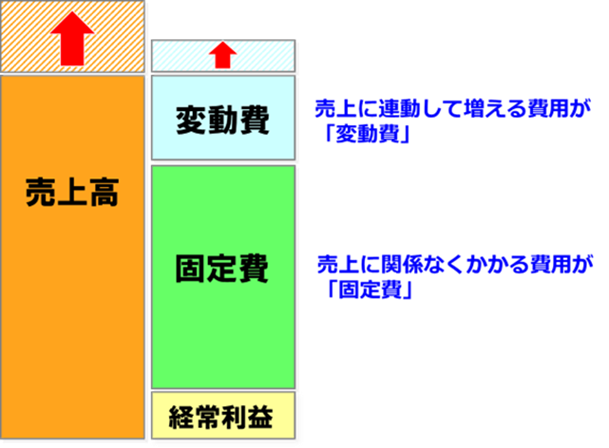

変動費とは、「売上に連動して増えたり減ったりする費用」のことです。

たくさんあるように思われますが、具体的に変動費は次の3つです。

①商品仕入

②材料費

③外注費

卸売業、小売業などでは、来月2倍の数量が売れる見込みであれば、そのための商品の仕入も2倍になります。製造業や建築業など、売上が増える見込みであれば、材料費や外注費も確実に連動して増えます。また、逆に売上が下がるのであれば、当然、これらの費用は連動して減っていきます。

固定費は、変動費とは逆で、「売上の増減に関係なくかかる費用」ということになります。

簡単に言うと、変動費以外の費用はすべて固定費です。

人件費、家賃、水道光熱費、消耗品費、通信費、修繕費、支払利息など、毎月定額でかかる費用、不定期に払う費用も含めて残りはすべて固定費という区分けになります。

2.2 Step② 粗利益額(限界利益)を把握する

変動費と固定費に区分けし、まとめ直したら、次に粗利益額を把握します。

粗利益額は、売上高―変動費で計算します。

売上高から変動費を引いたものが、粗利益額になります。

この粗利益額のことを、管理会計の用語では「限界利益」とも呼びます。

※「限界利益」の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

【参考】:限界利益とは?計算方法・粗利との違いを“経営者向け”に分かりやすく解説!

2.3 Step③ 経営安全率を計算する

すべての費用を変動費と固定費に分け、粗利益額を把握できれば、経営安全率を計算することができます。

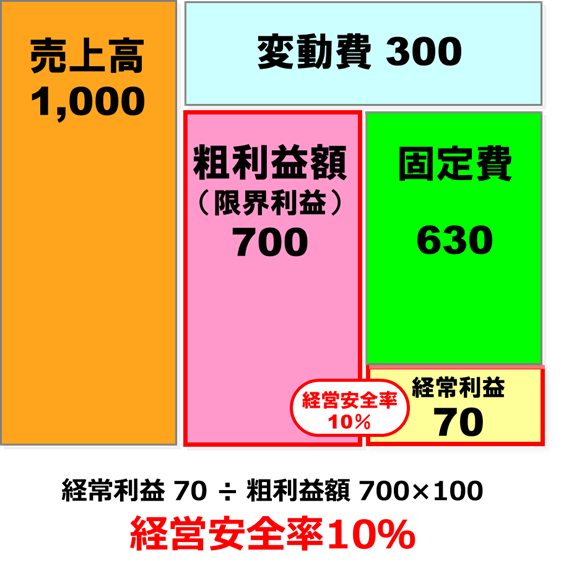

経常利益÷粗利益額×100で計算します。

売上高1,000、変動費300であれば、粗利益額は1,000-300=700です。

経常利益は、粗利益額700―固定費630=70です。

経営安全率は、経常利益70÷粗利益額700×100=10となりますので、10%ということになります。

この図の通り、経営安全率は稼いだ粗利益額のうち、何%が経常利益として残っているのかという収益構造を表しています。数値が高いほど経常利益が多く残っているということなので、収益性が高い、儲かっているということになります。

3.損益分岐点比率との違い

この章では似ている比率である「損益分岐点比率」との違いについて解説していきます。

3.1 損益分岐点比率は収益性、経営安全率はリスク管理で活用

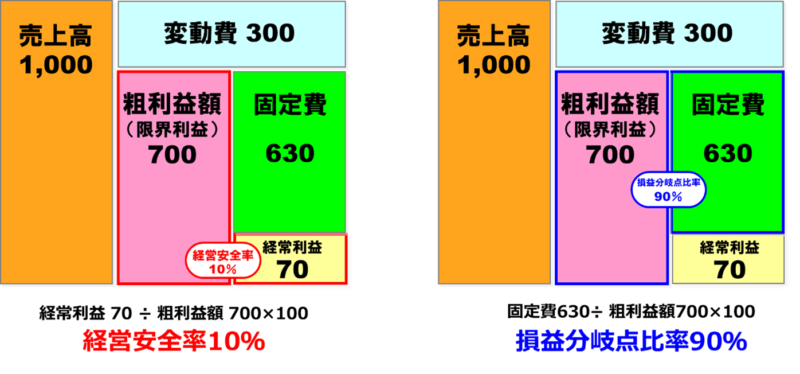

経営安全率と似た比率に「損益分岐点比率」があります。

損益分岐点比率は固定費÷粗利益額×100で計算され、粗利益額に占める固定費の割合を%で示しています。損益分岐点比率は、会社が儲かっているか、どのくらい利益が出ているかを把握するための「収益性」の指標です。

経営安全率は高ければ高いほど利益が出ていることを表しますが、損益分岐点比率は逆に低ければ低いほど利益が出ていることを表します。

図で見ていただいてわかる通り、経営安全率と損益分岐点比率はお互いに補完的な関係にあります。経営安全率が10%であれば、損益分岐点比率は90%となり、経営安全率が20%であれば損益分岐点比率は80%となり、両方の比率を足すと必ず100%になる関係にあります。

このため、一方の指標がわかればもう一方も計算できます。

※損益分岐点比率の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

【参考】:損益分岐点比率とは?損益分岐点比率の目安や計算方法を“経営者向けに”解説!

3.2 両指標を合わせて見る

経営安全率と損益分岐点比率は互いに補完し合う関係にあります。これらを併せて活用することで、会社の収益性やリスク状況をより具体的かつ分かりやすく把握することが可能です。

例えば、損益分岐点比率を使って毎月の収益性を確認します。目標として「90%以下」という収益性の基準を設定し、それに対してどの程度達成できたかをチェックします。なお、損益分岐点比率が100%を超えると赤字となるため注意が必要です。

一方、経営安全率は危機管理の基準として活用します。たとえば、「経営安全率が5%以下になったら抜本的な改善策を講じる」といった基準を事前に設定しておくことで、リスクに迅速に対応できるようになります。経営安全率5%というのは、「あと5%販売数量が減ると赤字になる」という意味ですので、社員にも直感的に理解しやすい指標です。

ぜひ、この2つの指標を上手に組み合わせて、数字を活用した的確な経営判断を行いましょう。

4.まとめ

経営安全率(安全余裕率)は、会社の収益性や経営の安定性、余裕度を数字で分かりやすく把握できる便利な指標です。この指標を活用することで、赤字に転落するリスクを事前に把握し、売上減少への耐性を確認することができます。また、リスクに備えた現実的な目標売上高を設定する際にも役立ちます。

さらに、損益分岐点比率と併せて活用することで、会社の収益状況やリスクを多角的に分析でき、より的確な経営判断につなげることが可能です。ぜひ経営に活かしてみてください。