社長は「社員第一主義(ES)」、社員は「お客様第一主義(CS)」【社長の仕事その1】

社長は「社員第一主義」、社員は「お客様第一主義」

社員と社長は大切にするものが違います。中小企業の社長はまず、社員の幸せを考えてください。来期は今期よりも高い給料を社員に払ってやりたい。だから売上・利益を増やさなければならないのです。

目的は何かと言うと社員と家族を幸せにして少しでも社員に多くの給与・賞与を払って幸せになってもらいたい。そして安定してもらいたい。そのためには社長と社員の役割は違うということを経営者の方にわかっていただきたい。

出典:古田土 満, 社員100人までの会社の「社長の仕事」, p.28~33

よく昔から「社員第一主義かお客様第一主義か」という議論があります。そのようなことは議論する必要がないというのが私(古田土 満)の考えです。

社長は社員第一主義、社員はお客様第一主義。それぞれ役割が違うのです。それを一緒にして考えること自体がおかしいと思っています。

今回は以上のような内容を深掘りして解説します。社長の仕事や役割についてお悩みの経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

▼動画でも解説しています。

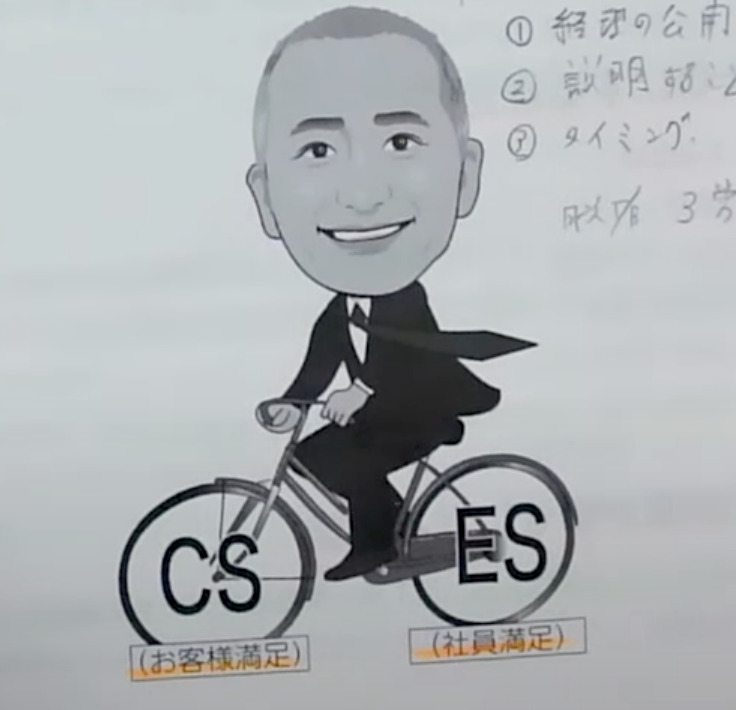

社員満足は自転車の後輪、お客様満足は前輪

社長は社員第一主義、社員はお客様第一主義。この言葉はどこから出てきたのかと言うと、古田土会計の「人を大切にする経営計画書」です。

社長は社員第一主義、社員はお客様第一主義

お客様満足と社員満足は表裏一体中小企業経営を自転車に例えると、ハンドルを握り方向を決めているのは社長です。この方向が間違っていたり、社長が目の前ばかり見ていて遠くの先(経営理念・使命感(志))を見ていなかったりすると、自転車が転ぶように会社は倒産してしまいます。

会社経営で1番大事なのは社長の戦略です。戦略とは、会社の進むべき方向を決めることです。そして社長が全力でペダルをこぐのは後輪です。後輪が動くことによって前輪が動きます。社長が社員を大事にすることにより社員が幸せになり、幸せになった社員がお客様を幸せにするわけですから、後輪が社員満足(ES)で、前輪がお客様満足(CS)です。

出典:古田土会計「第40期(2022年度)人を大切にする経営計画書 方針編」, p.9

社長はたった1人で一生懸命後輪をこぎます。どうしたら社員が幸せになるか、どうしたらもっと給与・賞与を上げられるかを徹底的に考え、行動します。

後輪が動くことで前輪も動く。それが会社経営なのです。

社員満足は社長ただ一人で実現できる

社長一人ではけっしてお客様満足を実現できません。しかし社長ただ一人で社員満足は実現できます。ESとCSがバランスしてこそ心地よい経営が実現し、社員が一生幸せに暮らせる会社になります。低成長時代では社員満足がより大事なのは、現場力こそ利益の源になるからです。そのために社員一人一人がいかに頭を使うかが大事な時代です。

出典:同上

社員満足は社長一人の努力で実現できます。社員満足こそお客様満足の要なので、社員が創造性を発揮できる組織づくりと仕事の仕方を考える必要があります。

社員には「当事者意識」や「危機意識」を持たせる

そして社員満足だけでは、顧客満足を実現できるとはいえません。社員は、当事者意識を持つ必要があります。経営者は、社員に自社の業績や評判をわが身のごとくとらえる経営者意識を持たせなければなりません。

出典:同上

社員に「当事者意識」や「経営者意識」を持たせる。これが肝心です。

加えて、「危機意識」を持たせることも重要になります。もちろん経営者は、社員に対して「安心して働いてください。うちは戦力も戦略も確かだし、内部体制も充実しています」と言うべきです。

しかし、「安心」だけでなく、「危機意識」も持たせる必要があります。会社はいつ潰れるかわからないからです。危機意識があることで、新しい発想や努力が生まれます。

社員が経営者意識を持つには数字教育が必要

社員に経営者意識を持ってもらうためには、最低限月次決算書の数字を全社員で共有することが大事です。共有するためには、社員に数字教育をして、社長の説明を社員がわかるようにしなければ社員に勘違いされます。

出典:同上

過去にも社員に数字教育をすることが大事だとお話させていただきましたが、実はほとんどの中小企業で社員に数字意識の教育がなされていません。私はこれを会計事務所の怠慢だと思っています。

ほとんどの会計事務所さんが、中小企業の経営者や幹部、社員に、損益計算書(P/L)の目的、貸借対照表(B/S)の目的を教えていません。また私たちはキャッシュフロー計算書を、B/Sを読むために月次で作るべきだと思っていますが、そうした教育もなされていません。だからほとんどの中小企業の経営者と社員は数字が読めないのです。

例えば、計画に対して売上が1,000万円下回ったら、経常利益は一体いくら下がるか、ほとんどの経営者と社員はわかっていません。目標の数字を掲げても、増えたり減ったりした場合に利益がどう変わるかわからなければ、数字の本当の意味が理解できず、当事者意識も経営者意識も持てないわけです。

だから私たち古田土会計は、中小企業の経営者幹部に、P/LやB/S、キャッシュフロー計算書の読み方、活用の仕方を日本中でしっかり教育しなければならないと考えています。

数字教育は古田土式月次決算書で

数字教育において、最高の教科書は何かと言うと、「古田土式月次決算書」です。古田土式月次決算書を使えば、未来会計図や月次推移変動損益計算書など、さまざまな図表によって、P/Lの読み方がわかります。

また古田土式月次決算書では、月々のバランスシート(B/S)とともに、キャッシュフロー計算書も作ります。バランスシートを当月だけでなく累計で見ることもできます。

このように、中小企業が期中で経営に役立てられる資料を作るべきだと私たちは考えています。それが会計事務所の役割です。しかし、ほとんどの中小企業がそれを作っていません。だからこそ我々が日本中に、古田土式月次決算書を広めようと思っています。それが数字教育において私たちが今後やるべきことです。

経営計画書について

経営の目的は何かと言うと、社員と家族を幸せにすることです。社員と家族の幸せを、我々中小企業は経営目標として掲げるべきです。そしてその手段として、会社を持続的に成長させなければなりません。

会社が持続的に成長するためには、やはり「経営計画書」という道具を使って、人間性教育と数字のチェックをしていくことが大事です。

▼効果的な経営計画書を作りたい方はぜひ古田土の合宿へ

経営計画作成25時間合宿(毎月開催、会場参加 or WEB参加)

私は今後、皆さんに何をお伝えしたいかというと、大企業のための経営ではなく「中小企業のための経営をどうやるべきか」。どのように数字を見て経営を考えていくかを、下記のような基本的なテーマで伝えていきたいなと思います。

▼今後解説する「社長の仕事」にまつわるテーマ

- 社長は「社員第一主義」、社員は「お客様第一主義」(今回)

- 「利益=社員と家族を守るためのコスト」この考え方を全社員で共有する

- 継続的に安定的に成長していくには「正しい拡大のやり方」がある

- 「損益計算書」は全社員で作り上げる 「貸借対照表」は社長ひとりで作る

- 過去の数字の分析からではなく、安定成長に必要な利益額から考える

- 「月次決算書」と「経営計画書」、そして「社員の一体感」。この3つが回れば会社は確実に大きくなる

上記のような経営の基本的なことを、「社長の仕事」を題材に伝えます。それにより中小企業の経営がますます良くなってお金がもっと儲かり、財務体質が良くなる。そしてその儲けた利益をできるだけ多くの社員に分配して、みんなが幸せになるような経営をしていただく。そういうお手伝いをしたいと思っています。

まとめ:社長は「社員第一主義」、社員は「お客様第一主義」

繰り返しますが、社長は「社員第一主義」、社員は「お客様第一主義」。これを皆さんに理解していただきたい。

理解するときには、中小企業の経営を自転車で考えるのがおすすめです。社長はたった1人で社員全員を幸せにできます。社長がこぐのは後輪(社員第一主義)だからです。そして後輪が動くことによって前輪(お客様第一主義)が動く。こういう関係が、中小企業の経営において理想的なことだと思っています。

社長は社員第一主義、社員はお客様第一主義。これをお互いに自覚しましょうということです。世の中の勘違いで、「社員第一主義」と言って社員が甘えてお客様をないがしろにするケースも結構あります。それではいけません。

社員はあくまでお客様第一主義。社員第一主義で動くのは社長です。これをお互いの役割としてしっかり自覚しながら経営をしていただきたいと思っています。以上です。